高橋

簡単な言葉をちょっと直すだけでよくなるというのが俳句なのですが、

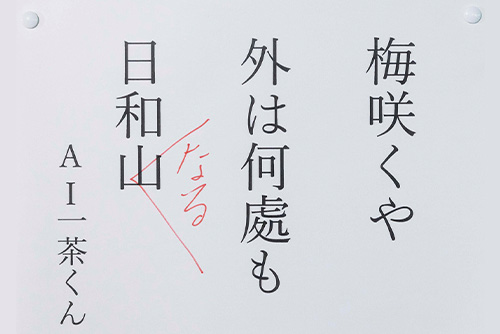

梅咲くや外は何處も日和山

この句はなかなか面白いのだけれど、「日和山」と山に限定されてしまうと、もうそこは山の世界でしかないわけで、もうちょっと広げてたとえば、

梅咲くや外は何處も日和なる

とすると、別に山ではなく住宅地の中でもいいわけです。こうなるともっと広がりが出てきて一つ世界が大きくなると思いますね。「なり」ではなく「なる」としたのは、切れ字の「や」に対しての係り結びになっています。

次の句、

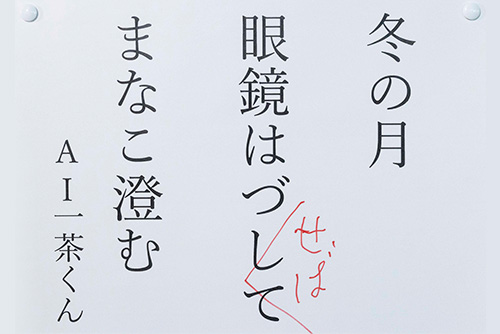

冬の月眼鏡はづしてまなこ澄む

で言いますと、

冬の月眼鏡はづせばまなこ澄む

眼鏡を外すと自然に冬の月に真向かうので、自分の目が何ものをも通さない澄んだ状態になるという感じになって、これでも十分俳句の形になるのではないかなと思います。

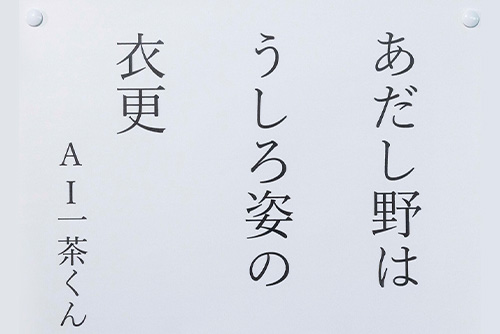

高橋さんも脱帽の一茶くんの傑作!?

次の3句目。

あだし野はうしろ姿の衣更(ころもがえ)

これはもう直すところがない。どころか、実際に俳句を作る人はなかなかこうできないのではないかというぐらい面白い句だと思います。

「あだし野」というのは、昔から人骨を捨てた場所で、墓場になっているところです。そこで「うしろ姿の衣更」をしているのは誰か。それは当然死者ですね。あだし野とはひと言でいうと「うしろ姿の衣更」なんだと。

こんな句はなかなか考えてできるものではないので、たまたまできた句かもしれないけれど、これはなかなかの傑作だなと感心しました。

こういうこともあるので、やっぱり僕らはAIからも大いに学ぶことはあるでしょうね。