100 Stories1961 魚の身は何故しょっぱくないのか イオン交換膜の研究

イオン交換膜開発のきっかけは社長を務めた宮崎輝のヒラメキがきっかけであった。それは後の旭ダウ社長となる角田吉雄(つのだ よしお)と渡米した際に、滞在先で読んだ小さな新聞記事を読んだ時のことである。

現在では世界160以上のプラントに食塩電解プロセスを供給し、最大市場の中国ではトップシェアを誇る旭化成のイオン交換膜。その誕生はほんの些細な瞬間であった。

「魚は海の中にいるのに、なぜその肉は塩辛くならないのか」この記事を読んで、角田が「魚の皮を調べたら面白い」と言った時に、宮崎は経営者のカンとも言えるヒラメキを感じたという。

早速、研究開始の指示を出したが、当初は試行錯誤の連続。それでも研究を重ねた結果、一例として合成樹脂膜を化学処理することによって、陽イオンと陰イオンのどちらかしか通さない膜が作れることを発見したのである。

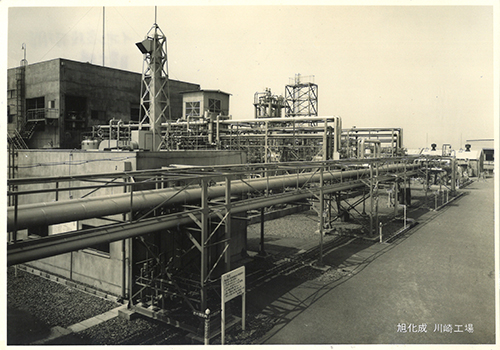

この特質を活かして「海水から塩を取り出すこと」の工業化を目指して取り組んだ。ところが、川崎工場の実験ではうまくいくのに、工場建設予定地の小名浜では失敗してしまう。研究陣の中には、「川崎と小名浜の海水は違うのではないか」と非科学的なことを言い出す者まで現れるほど、状況は混迷を極めた。

研究開発費も雪だるま式に増え、10年間で10億円を超えてしまう。当時の10億円は現在の価値にすると大変な金額であり、社内からの批判の声も少なくなかった。

しかし、宮崎は将来性を見込んで研究陣のバックアップを続け、とうとう研究開始から11年目にしてイオン交換膜による製塩技術を確立したのである。1961年から製塩工場の操業を開始し、現代では日本の全食塩生産量の50%弱を旭化成の関連会社が生産するまでに成長した。

次いで取り組んだのが、カセイソーダの製造だ。当初は二枚の膜を使って食塩水を電気分解し、カセイソーダを作り出す製法が主流となっていたが、宮崎はその経済性に疑問を感じていた。

そこで旭化成におけるイオン交換膜の第一人者であり、後に旭化成社長を務める世古真臣(せこ まおみ)に再検討を命じる。その結果、宮崎が思っていた通りの答えが返ってくるとともに、前代未聞の製法への挑戦の始まりともなった。

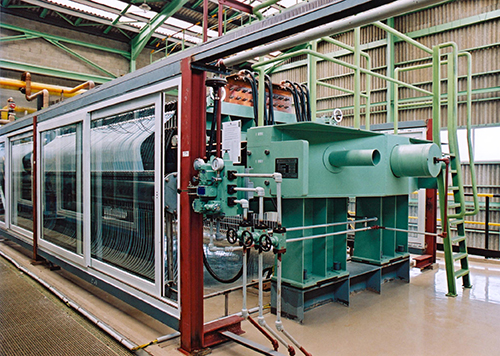

世界で初めての一枚のイオン交換膜によるカセイソーダの製造に着手したのだ。宮崎のバックアップの元、研究の促進と大型工場の建設指示が出るなど、その期待は相当なものであった。世古を中心とする技術陣は大変な苦労の連続であったが、見事期待に応えて開発に成功。

現代では世界各国の企業にこの技術を輸出しており、全世界のイオン交換膜によるカセイソーダ生産高のうち、約60%が旭化成方式で占められている。

1975年の食塩電解プロセス販売開始以降、NAC*による2度の事業縮小の危機を経験し、事業部から事業グループへ転落した事もあった。苦難を乗り越えて2000年代後半には収益事業へと転換を果たしたイオン交換膜。その技術は、カセイソーダ製造に限ったことではない。海水の淡水化、廃水の再利用、ナイロン66の原料であるアジポニトリルの製造、燃料電池膜への応用など、様々な分野でも利用されている。まさに将来性豊かな技術だ。

NAC* New Asahi Creation 既存赤字事業,開発事業および研究開発見直しを徹底して行うプロジェクト

イオン交換膜工場(川崎 1960年代)

イオン交換膜工場(川崎 1960年代)

イオン交換膜を使用した電解槽

イオン交換膜を使用した電解槽