曽木(そぎ)電気株式会社を設立

1906年1月、野口氏は鹿児島県伊佐郡(いさぐん)大口村(おおくちむら)(現大口市(おおくちし))に、曽木電気株式会社を創立し、事業家(経営者)としての第一歩を踏み出しました。これが日本化学工業のパイオニアとして、日本はもちろん朝鮮にまで一大発展を遂げるきっかけとなったのです。

野口氏は事業家としていつかは自分の夢を実現したいと思っていました。その第一歩として踏み出したのが、この曽木電気株式会社の創立でした。これに野口氏は今までやってきた研究をなんとかして軌道に乗せたかったのです。

薩南地方の一隅(いちぐう)に産声(うぶごえ)を上げた電気会社がこのようにして活動しはじめたのでした。

この曽木滝の水力発電は、わずか800キロワットにしかすぎませんでしたが、近くの金山や町村では消費しきれず、水俣(みなまた)へ送電し使用されました。発電所開設によって、近隣町村の山里の家庭にも明かりが灯されたのでした。

野口氏は、心ひそかに喜びと誇りを感じ、自分が生涯をかけてやらなければならない仕事がこれであることを強く自覚しました。

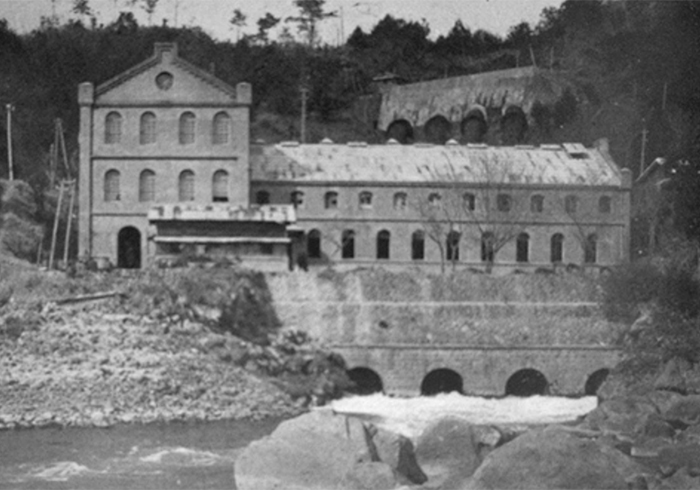

当時の曽木発電所

当時の曽木発電所

下流にダムができ、水量が減る夏場にだけ、ダムの湖底から姿を現す曽木発電所跡

下流にダムができ、水量が減る夏場にだけ、ダムの湖底から姿を現す曽木発電所跡

(鹿児島県大口市提供)

日本カーバイド商会を設立

次に野口氏は1908年、日本カーバイド商会を設立し、熊本県葦北郡(あしきたぐん)水俣村(現水俣市)にカーバイド製造工場をつくりました。野口氏がカーバイドに目を付けたのは、東京帝大を卒業して福島県の郡山電灯会社に勤務していたころでした。シーメンス会社に勤めていたころにも、常に石灰を持ち歩いて研究をしていました。家に持ち込んでカーバイドの研究をするのでひどい臭気に悩まされました。

「今から考えると、後に兄の事業の基になった石灰窒素の前身がこのカーバイドだったのです」と野口氏の弟は語っています。

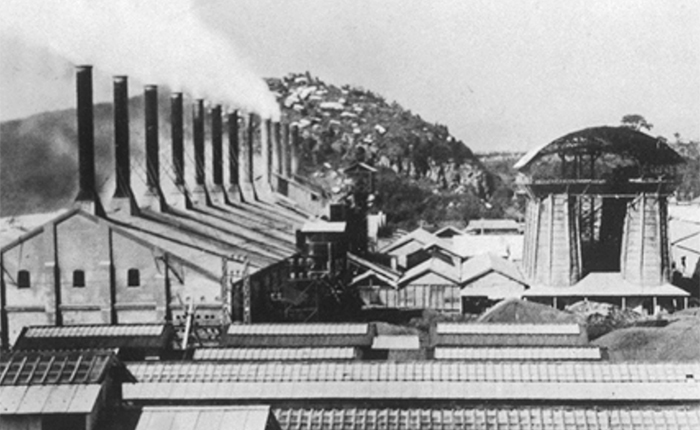

水俣カーバイド工場

水俣カーバイド工場

石灰窒素製造の特許権を取得

水俣工場でカーバイドの製造を開始しましたが 、期待したような品質のよいカーバイドを生産することができませんでした。

この時、野口氏は事業発展の上にさらに新分野をひらく良い機会を得ました。それは、1906年ドイツ人フランク氏、カロー氏の両氏が石灰窒素製造法を発明したことにあります。それは、カーバイドを原料としてこれに空気中の窒素を吸収化合させて窒素肥料を製造するものです。植物の三大栄養素の中の一つである窒素の役割は大きいことは言うまでもありません。画期的な大発明でした。

「わが事業の進展は、この特許権を握ることだ」と野口氏は考えたのでした。

先見の明には、まさに驚くものがありました。

ところで、先見性や決断力は一体どこから生じるのでしょうか。科学者としてのひらめき、これまで苦労して積み重ねてきたカーバイドに関する研究の裏打ち等が先見性や決断力のもとになったのではないかと考えます。

その当時は、一般に化学工業の知識に乏しく、石灰窒素が何であるかわからず、このような新発明の事業に莫大な金を投資することは最も危険なことであると思われていたのでした。にもかかわらず野口氏は、全く何も迷うことなく確固たる信念をもってこの特許取得のためにド イツにおもむき、すでにイタリアに売られていた特許をシーメンスの協力もあって買収に成功しました。

大事業家としての手腕は、この時すでに発揮されていたのです。

実はこの特許を日本の他の会社も欲しがっていました。財閥の三井でした。

「三井は大金持ちだ。おれは貧乏だ。しかし、カーバイドを扱ってきた経験がある。三井がやるとすれば、まず、発電所からつくらねばならない。三井は特許だけ買ってもそれは死にものだ。金がほしいなら三井へ売れ。仕事本位ならおれにまかせよ」と野口氏は発明者にこう説得し、特許取得に成功しています。

特許権取得のうわさが伝わると「空気から窒素をとり肥料を作る」ということで世間はあっと驚いたのでした。

野口氏は1908年8月、日本カーバイド商会を合併して、社名を日本窒素肥料(にほんちっそひりょう)株式会社と改め、カーバイド並びに石灰窒素の製造をはじめました。

このようにして、日本窒素会社は誕生したものの言葉に絶するほど経営は困難でした。

しかし、1909年1月、石灰窒素水俣工場を完成させ石灰窒素の製造にこぎつけました。ところが、その製品に予期せぬことが起こったのです。18%あるはずべき窒素含有量がわずか10%しかなく、その上、生産量も思うようにあがりませんでした。

この石灰窒素を造るとき、彼がいつも気にしていたのは、いかにして含有窒素の純度を高いものにするかであり、これが農民の信用にむすびつくことを心得ていたのでした。

今まで、石灰窒素という肥料名は、日本ではだれも聞いたことのない新肥料であり、どのようにして使うかも知らなかったのです。豆粕(まめかす)や魚肥(ぎょひ)のように直接植物に与えると、すぐ枯れてしまう危険性もあるのです。これを普通の肥料のように農民に広めていくことは容易なことではありません。また、この肥料を販売する人ですら、この新肥料に関する知識が不十分だったのでなおさらでした。そこで、いかにして植物を枯れさせず、農民の使いやすいものを造るかが石灰窒素肥料の課題でした。

野口氏は、肥料を使う人の立場に立って研究に精根をこめていきました。研究の結果、石灰窒素を変成して硫安(硫酸アンモニウム)という肥料にすると良いことがわかりました。大阪に工場を建てました。

しかし、肝心の石灰窒素の品質が悪く、生産もうまくいきませんでした。

そこで、野口氏は今まで依頼して造らせていた石灰窒素を、自ら水俣工場に乗り込んで製造法の改造に当たることにしたのです。野口氏はその時、次のように決意を述べています。

「今度は生きるか死ぬか生命をかけてやる。もし失敗したら日本にいない。アメリカヘ渡って皿洗いから出なおす。」