新工場の敷地探し

ヨーロッパから帰国した野口氏は、さっそく、1922年、熊本県の鏡工場に隣接して念願のカザレー式アンモニア合成工場を建設しようと計画しました。

当時、わが国で造られていた肥料は、値段の高い硫安がほとんどでした。そこへ外国産の安い硫安が大量に入り始めました。外国産より安くて品質の良い硫安の製造が求められていました。これを可能にするには、新たにカザレー式アンモニア工場を建設する必要があったのです。

その製造方法は、水と空気を合成してアンモニアをつくり硫酸と反応させて硫安をつくる方法です。

鏡工場ではすでに硫安を製造していましたが、高圧合成工場の危険をおそれ、農漁民の反対に遭遇しました。

3月10日に鏡工場で新工場建設の起工式を行いましたが、排水の問題で地元の承認が得られず工場建設を断念せざるをえませんでした。

せっかく大金をかけて、外国から特許を買いましたが、その工場をつくるのに敷地がなくてはどうにもなりません。新工場をつくるのに適した良い場所をさがすことになりました。

延岡の恵まれた自然条件

アンモニア製造には、その原料となる豊かな水と空気、それに大量の電力が欠かせません。

わがふるさと延岡は、「水郷(すいごう)延岡」として、今でもその名が遠くまで響いています。

高千穂(たかちほ)、日之影(ひのかげ)、北方(きたかた)から延岡へ流れ下る五ヶ瀬川(ごかせがわ)水系で電源開発を行えば大量の電力が手に入ります。これまで、多くのダムを造り、電源開発を手がけてきた、日本一のパイオニア野口氏がここに目をつけぬはずはありません。

肥料の原材料になる水と空気と電気を手に入れるのに最も恵まれた場所それが延岡だったのです。

延岡の風物「鮎やな」(鮎を獲る仕掛け)

延岡の風物「鮎やな」(鮎を獲る仕掛け)

五ヶ瀬川電力株式会社の設立

鏡工場に新工場の建設が計画された3年前、つまり、1919年の春、宮崎県選出の衆議院議員長峰与市(ながみね よいち)氏は、電力開発により宮崎県に工場を誘致しようと運動を行っていました。政友会(当時の政党)の中橋徳五郎(なかはし とくごろう)氏(日本窒素肥料株式会社初代会長)を訪ね「宮崎県内に工場を誘致したいのでご協力をお願いします」と申し入れ、五ヶ瀬川水力発電の有利性を説きました。

すると中橋氏は「日本窒素に野口遵という、すぐれた事業家がいる。野口氏にあって話をしなさい」と紹介してくれました。

さっそく、野口氏に会って話したところ「すぐ調査しよう」ということになりました。

調査の結果、発電所建設にきわめて有利であることがわかり、1920年5月、五ヶ瀬川電力株式会社を延岡町新町(しんまち)に設立、日之影に発電所を建設することにしました。この時、長峰氏に協力したのが恒富村(つねとみむら)平原(ひらばる)の村会議員山本禰右衛門(やえもん)氏でした。

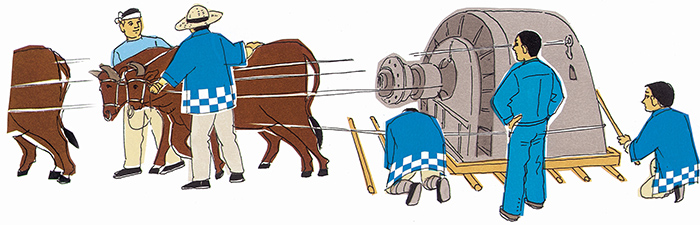

1920年夏7月、炎天下での発電所建設は容易なものではなく、川舟を利用したり、発電機等の重いものは牛で原始的な「コロ引き」という方法で運んだり、セメントは馬車で運んだりしました。

このような困難な状況のもとで、五ヶ瀬川水力発電所の建設工事が進められました。

当時の延岡は、鉄道もなく、馬車が主な交通機関であって、全く交通不便な片田舎でした。宮崎と延岡を往来するにも船や馬車が使われていた時代です。

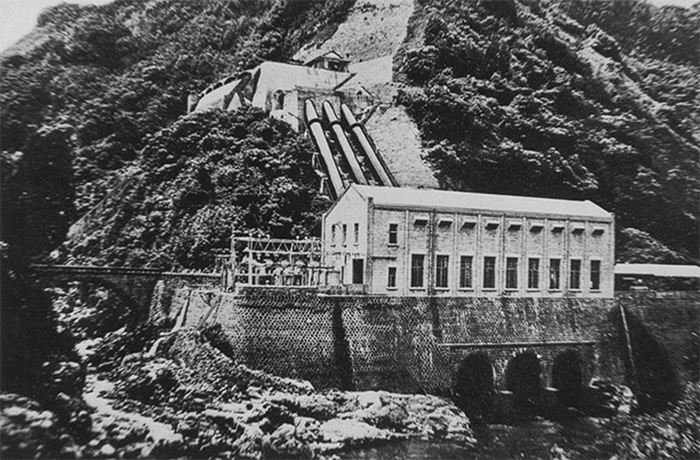

発電所は1925年8月に完成し、その後日本窒素肥料株式会社が買取り、12,000キロワットの電気は延岡の肥料工場に送電されました。

五ヶ瀬川水力発電所(現 日之影町)

五ヶ瀬川水力発電所(現 日之影町)

工場の誘致と地元有志の尽力

さきに、野口氏はカザレー式アンモニア合成工場を熊本県の鏡工場に建設しようとしたが、うまくいかず計画を断念したことを述べました。

野口氏が工場の敷地さがしに延岡を訪れたのは1922年3月でした。時あたかも五ヶ瀬川発電所の建設が進められていた時期でした。

当時の延岡は見渡すかぎり田畑が広がる田園地帯で工場用地には事欠きませんでした。

野口氏が延岡で最初に会ったのは、五ヶ瀬川電力株式会社の重役山本禰右衛門氏(恒富村議)でした。その後、恒富村役場にも行きました。役場では野口氏を愛宕山(あたごやま)に案内して町並みを展望したところ、野口氏は持っていたステッキで恒富地区の現・旭化成薬品工場のところを示し、ぐるりと輪を描くようにして、

「これくらいの敷地がほしい」と言われたという話が伝わっています。そのスケールの大きさに、同行した人々はびっくりしました。

3月26日、野口氏は日本窒素大阪本社に帰り、新しい肥料工場の建設地について協議し、「日本窒素の新肥料工場は、延岡に建設する」と正式に決定しました。

野口氏が延岡に新しい肥料工場をつくろうとした時、地元有志の積極的な協力がみられました。

恒富村長の日吉幾治(ひよし いくじ)氏、村会議員の山本禰右衛門氏、三宅忠巳(みやけ ただみ)氏、志賀輝雄(しが てるお)氏、門馬豊次(もんま とよじ)氏、笠原鷲太郎(かさはら わしたろう)氏らをはじめとする地元有志の人々です。

これらの人々は、村議会で工場誘致の重要性を説き、工場用地の確保に積極的に尽力されました。延岡の将来の発展を考えるとき、工場を誘致することが大切であると考えたのです。

延岡に肥料工場の誘致が決定し、工場敷地の買収が始まると、奇妙な「うわさ」が広まりました。

「新しくできる肥料工場は、空気から窒素を取るので、延岡付近の空気は薄くなる」「爆発したら、四方八方吹き飛んでしまう」などというものがあり「土地は売るな」という声も出るほどでした。

この話が村議会で持ち出されたとき、東京帝大出身で内藤家が経営する日平(ひびら)銅山の元技師長であった笠原議員はわかりやすく科学的な説明をし、「熊本の鏡工場をみれば理解できる」と提案し、工場視察を実施して視察団を安心させました。さらにこの後、視察議員を中心に悪質デマを打ち消すのに各地区をまわり、工場用地買収をわずか4ヶ月で終了させています。

工場誘致にかかわって、村長はじめ、地元有志の人々の郷土を思う熱い情熱と延岡の将来の発展を見通した先見性を感じます。

また、地元有志の人々は、ほとんどが亮天社(りょうてんしゃ)(内藤家の私学校)の出身でもありました。

このように、延岡に新しい肥料工場ができるまでのいきさつを見てきますと、新しい肥料工場が延岡に偶然に誕生したのではないことに気付かれたと思います。

このようにして、1922年8月に世界最初のカザレー式アンモニア合成工場が延岡に建設されるようになったのです。

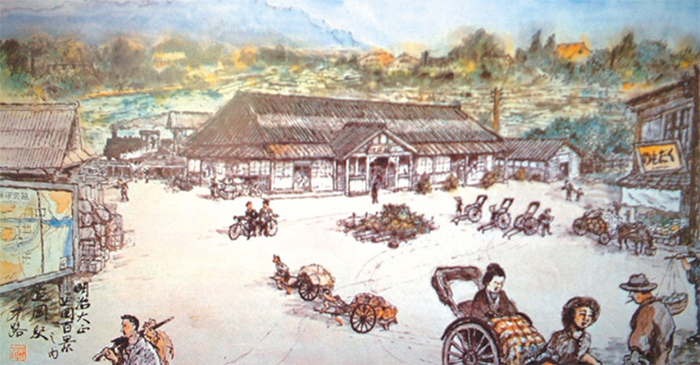

1910-20年代、開通した頃の延岡駅(延岡百景 今と昔より)

1910-20年代、開通した頃の延岡駅(延岡百景 今と昔より)

1930年頃の延岡駅前

1930年頃の延岡駅前

鉄道の早期建設も要望され、1923年12月、国鉄日豊線(にっぽうせん)が全線開通し、工場発展の大きな追い風となりました。

以上、なぜ延岡に旭化成の前身である肥料工場が誕生したのか、そのいきさつを見てきました。まとめてみると、まず第1に、外国産より安く品質の良い肥料をつくりたい。そのためには悪臭の出ないカザレー式製造法が最も適していること。熊本の鏡に新しい工場を建設してそこで製造しようとしたが、地元の承認が得られず別の土地に変更しなければならない事情があり、工場の敷地さがしをしていたことです。

第2に、延岡の恵まれた自然条件が、肥料の製造に適していたことです。肥料の原材料になる豊かな水と空気、当時建設中の五ヶ瀬川発電の大量の電力が期待できます。

第3に、工場用地の確保と地元の受け入れ体制にかかわることです。地元有志の熱い郷土への思いと先見性が工場誘致を可能にし、後の延岡の発展し結びついたのです。

工場完成から稼働までの苦難

1923年9月、工場は完成しましたが、機械が動き、生産を開始する稼働にこぎつけるまでには、解決しなければならない課題が山積していました。それは、圧縮機、合成塔、循環機等の機械設備に関するもの、さらに技術者養成に関するものでした。

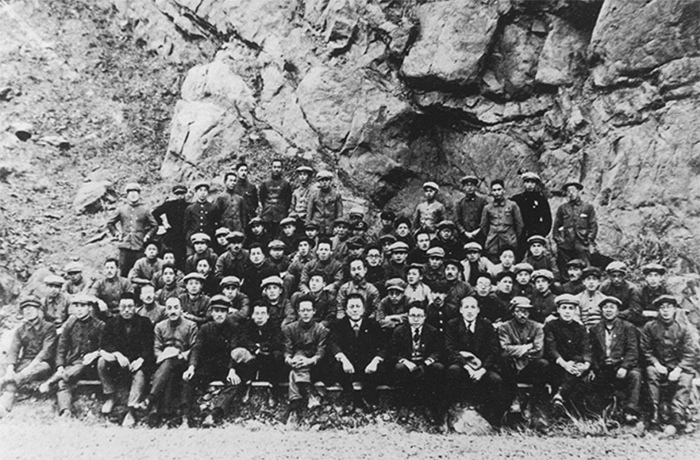

野口氏は全国から優秀な若い技術者を集めました。750気圧の高圧下、もし事故が起きれば、間違いなく命はありません。技術者たちは、覚悟を決め水杯(みずさかずき)をあげてから工場へ通いました。彼らはまさにサムライだったのです。

創業当時の技術者たち、愛宕山(あたごやま)下

創業当時の技術者たち、愛宕山(あたごやま)下

彼らの力なくしてアンモニア合成の実用化はなかったでしょう。一方、機械施設の方も悪戦苦闘の試験作業を繰り返しながら、工夫改善を加え、ついに完成品にまでこぎつけました。

アンモニア合成塔、設置当初のカザレー広場

アンモニア合成塔、設置当初のカザレー広場

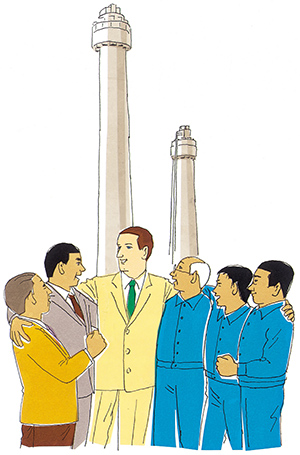

世界の科学者の注目が集まる中、1923年10月5日午後4時半、秋の陽がようやく西に傾いた頃、延岡愛宕(あたご)山のふもと日本窒素延岡工場(現薬品工場)内から大きなどよめきが起こりました。

「ばんざい!」「アンモニアができた!」みんなは肩を抱き合い、興奮とうれしさで顔はクシャクシャになっていました。発明者カザレー博士立ち会いのもと、日本で最初に合成アンモニアが誕生した感激の一瞬でした。

これは、わが国の化学工業史に残るー大壮挙でありました。同時にまた、わがふるさと延岡にとって、近代工業都市化への黎明(夜明け)だったのです。

工場の拡張・発展

アンモニア合成の成功によって、日本窒素延岡工場は、ベンベルグ、レーヨン、火薬工場などを相次いで建設していきました。

すでに1922年5月に日本綿花(にほんめんか)社長の野口氏は喜多又蔵(きた またぞう)氏と共同で旭絹織(あさひ けんしょく)株式会社を設立しています。

これには、かつて、野口氏がイタリアでレーヨン人造絹糸を見て、その品質の良さに期待をかけて帰国し、人造絹糸の有望なことを説いたが耳を傾ける人は少なかったといういきさつがありました。

レーヨン工場延岡進出の話が出たのは1924年5月でした。地元延岡ではすぐに誘致運動が始まりました。特に岡富(おかとみ)村の川澄(かわすみ)村長が熱心でした。野口氏は、祝子川(ほうりがわ)の水のきれいさに目をつけ、岡富村と工場敷地(中川原(なかがわら)一帯39万6千平方メートル)に関して売買契約を結びました。

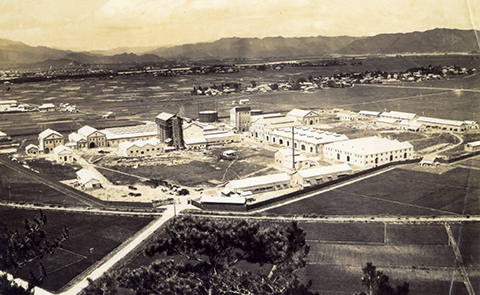

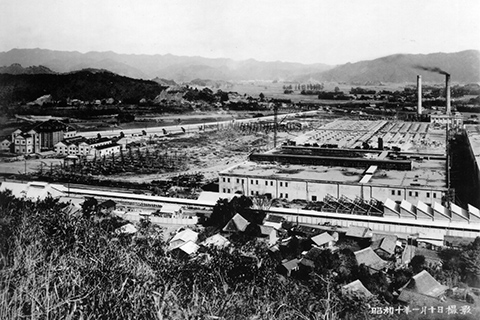

1920年代半ばの薬品工場

1920年代半ばの薬品工場 現在(2000年代)の薬品工場

現在(2000年代)の薬品工場

工場着工まもなく、会社の資金難のため工事がストップし、建設のめどが立たなくなってしまいました。

岡富(おかとみ)村民は、田畑を失って生活に困っていたため、役場へ押しかけ、工事を再開してもらうよう陳情したりしました。

話は変わりますが、野口氏は1928年1月にニューヨークヘ行き、ドイツのベンベルグ会社との間に、ベンベルグ絹糸の特許の契約を結びました。翌、1929年には資本金1,000万円で日本ベンベルグ絹糸株式会社の建設にとりかかりました。

今度は、ベンベルグ工場を岡富村につくるというニュースが流れましたが、一転して、恒富村に変わりました。

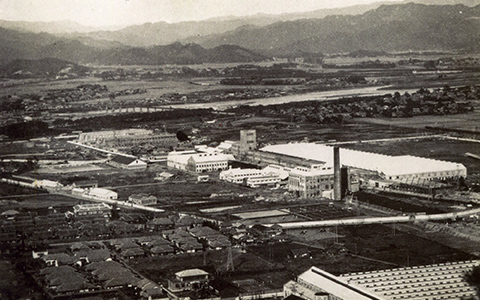

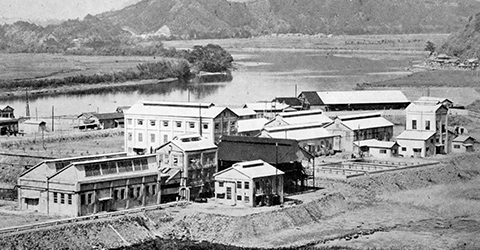

昭和初期のベンベルグ工場

昭和初期のベンベルグ工場 現在のベンベルグ工場

現在のベンベルグ工場

ベンベルグ工場進出に恒富村は、こおどりして喜びましたが、野口氏の示した条件は工場の敷地を無償で提供することでした。村にそんなお金があるはずはありません。そこで、野口氏はもう一つ提案しました。

「もし、来年1930年4月までに、恒富村、岡富村、延岡町が合併すれば工場の敷地代は、そっくり寄付しましょう」

当時の延岡は、まだ延岡町(川中地区)、岡富村(川北地区)、恒富村(川南地区)の1町2村に分かれていました。3町村がバラバラでは将来ここに、一大工業地帯を建設しようと考えている野口氏にとって、何かと不便でした。

1920年代後半のレーヨン工場

1920年代後半のレーヨン工場 2000年頃のレーヨン工場、2001年9月操業停止

2000年頃のレーヨン工場、2001年9月操業停止

野口氏のこの一言で、合併の気運が一気に盛り上がりました。1930年4月、新しい延岡町が誕生しました。延岡が市になったのは、それから3年後の1933年2月11日です。

ベンベルグ工場は、予定どおり、1931年4月に完成しました。

建設を中断していたレーヨン工場も1933年12月に完成、操業を開始しました。

レーヨン工場には、延岡市内はもとより、県内外から多くの従業員が集まり、昔は三軒家と呼ばれ淋しかった工場周辺にもいろいろな商店などが次々にでき活気にあふれるようになりました。

また、社員を大事にするという野口氏の思想によりベンベルグとレーヨン工場には鉄筋コンクリート造3階建て、水洗トイレつきのモダンな女子寄宿舎が建設されました。

そこでは県内外から集まった多くの女子従業員が生活し、休日や夜間にはお茶、お華、料理などの、当時としてはきわめて珍しい教養講座も開設されました。

また、1948年には、岡富(おかとみ)小学校から分離して旭(あさひ)小学校が、1958年には、岡富中学校から分離して、旭中学校が開校し、多いときには、旭小で約1,800名、旭中で900名余りの児童生徒が通い、その3~4割が旭化成の従業員の子ども達でした。

この旭小学校、旭中学校は、旭化成の名前にちなんで付けられたもので、いかに、野口氏が設立した旭化成が延岡の街そして延岡の教育にも大きな影響を与えたかがわかります。

ベンベルグ工場建設と前後して、1930年12月に、東海(とうみ)村に日本窒素火薬株式会社(現・化薬工場)が建設され、ダイナマイト製造を始めました。

1920年代後半の火薬工場

1920年代後半の火薬工場 現在は化薬工場

現在は化薬工場

旭化成は、最初に開発した合成アンモニアを土台にして、副製品を次々に生み出していく多角経営方式で工場を拡張していったのです。アンモニア工場進出からわずか10年あまり、延岡は原料薬品から、繊維、火薬等にいたる一大コンビナートに発展したのでした。

1933年には、日本ベンベルグ絹糸、旭絹織、延岡アンモニア絹糸の3社は合併して旭ベンベルグ絹糸株式会社と名前を改め、資本金4,600万円の人絹会社が誕生しました。現在の旭化成株式会社の前身です。

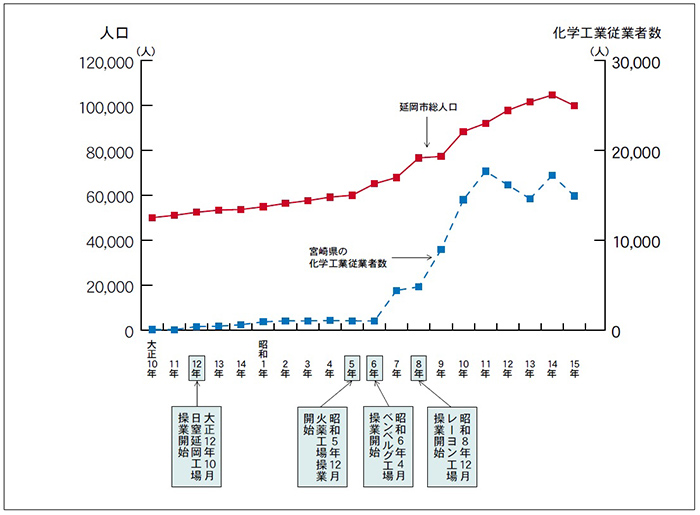

工場の拡張・発展にともない延岡の事情も大きく変わってきました。「城下町延岡」から「工都延岡」へ急速に発展し、1940年代頃には人口の約4割が工場関係者で占めるようになりました。

延岡市総人口と宮崎県の化学工業の従業者数(宮崎県累年統計書1958年)

延岡市総人口と宮崎県の化学工業の従業者数(宮崎県累年統計書1958年)

「なつかしき 城山の鐘鳴りいでぬ 幼なかりし日 聞きしごとくに」郷土の歌人、若山牧水(わかやま ぼくすい)の歌です。

牧水が聞いた城山の鐘をついていたのは、城山の“鐘つきおばあさん”と市民に親しまれた故稲田(いなだ)コメさんです。コメさんは、1971年、71歳でこの世を去る51年間、毎日、城山(延岡城址、高さ53メートル)の鐘をつきながら、眼下に広がる延岡の街を眺め、街の移り変りを自分の目でしっかりととらえた、歴史の生き証人でもありました。

そのコメさんが、こんなことを語っています。

「延岡も変わった。ワシが鐘をつき始めたころは、ちっぽけな街で、まだ汽車も通っちょらんかった(通っていなかった)。麦畑ばかりで夜は真っ暗やみ。星がきれいじやった。それがあっちこっちに工場、高い煙突が立ち、昔の面影は一つもない。…工場のネオン、光のきれいな夏には、見ちょって(見ていて)ほれぼれする…」

延岡に新しいアンモニア合成工場がスタートしたのが、1923年10月ですから、稲田コメさんのこの話は、新工場建設前後の延岡の街の移り変りを物語る貴重な証言であります。

夏目漱石(なつめ そうせき)の「坊っちゃん」で「猿と人が半々に住んでいるようなところ」と皮肉られた延岡が、近代的工業都市として、急速に変わっていく様子が伺えます。