1950年の夏、戦後初の訪米ミッションの一員として、米国へ渡った。米国の労働問題を勉強するのがおもな目的で、約1カ月間、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコなど主要都市を回った。

私はこの訪米にもうひとつの大きな期待をかけていた。ダウ・ケミカル社から、塩化ビニリデン繊維「サラン」の製造技術を導入することである。

旭化成でも、カセイソーダを製造する際に発生する塩素の有効利用法として、この繊維の研究には取り組んでいた。1949年にはパイロットプラントの建設にまでこぎつけている。だが、製品化するには、いまひとつ満足する成果が得られなかった。そんな時、ダウ・ケミカル社が塩素を原料にした新しい合成繊維の開発に成功した、というニュースを聞き込んだのである。

ミッションの日程を終えたあと、研究部長の角田吉雄(つのだ よしお)君(前旭ダウ社長)、外国部長の煙石学(えんせき まなぶ)君(現旭チバ専務)と合流し、ミッドランドにある同社の本社を訪れた。

技術導入交渉は予想通り難航した。当時のダウ・ケミカル社は保守的な企業として知られ、外国の企業にはなかなか技術を供与しなかったからである。しかも、ちょうどこのころ、呉羽(くれは)化学工業もサランの企業化を計画し、同社に接近していた。

2社で競う形になり、われわれはこれまでの社内における研究・実験成果を説明し、なんとしても技術導入したい旨、熱心に訴えた。そして1951年春、ダウ・ケミカル社の担当者が来日して調査した結果、旭化成と契約を結ぶことになった。

私は再び角田、煙石両君を伴ってミッドランドに飛んだが、当時はまだ常務だったので社長の委任状と神戸にいる米国領事の証明書を携えて行った。

ところが、向こうの幹部は「われわれはミスター宮崎を信用しているから、あなたのサインだけで結構だ」と言ってくれた。これには私もびっくりしたが、厳しい交渉の中で信頼関係が培われたのかと思うと、うれしくもあった。

1952年7月、旭化成とダウ・ケミカル社の子会社、ダウ・ケミカル・インターナショナル社との折半出資による旭ダウが誕生した。

だが、旭ダウの立ち上がりは予想外に苦戦を強いられた。サランは水に強く、化学薬品に侵されない、といった特徴はあるが、衣料用繊維としては染色性、風合いなどに弱点があったからである。

操業開始後3年間で、累積赤字額は7億2000万円にのぼってしまった。今の感覚からすれば、100億円ぐらいに相当するだろう。ダウ・ケミカル社は資金の面倒を一切みない約束だったので、この赤字は旭化成が全額負担せざるを得なかった。役員の間では私に対する批判の声も出始めた。

しかし、あとでわかったことだが、旭化成が赤字を全額負担したことで、ひそかに撤退を検討していたダウ・ケミカル社も、事業継続を決意してくれたそうだ。

サランが収益的に安定したのは、ハム、ソーセージなどの食品包装材として、フィルム分野に進出してからである。まず1960年1月に業務用として生産を始め、次いで「サランラップ」という商品名で家庭用も売り出した。これが折からの冷凍食品やインスタント食品の出現、電気冷蔵庫の普及などで、需要は爆発的に伸び、やっと軌道に乗ることができたのである。

旭ダウ設立交渉のため渡米(中央)

旭ダウ設立交渉のため渡米(中央)

これに続いてポリスチレン樹脂「スタイロン」の技術導入も決め、1958年2月から生産を開始した。こちらの方は軽量で自由に着色でき、量産も容易、という特徴があったため、電化ブーム、自動車ブームの波に乗って、初めから黒字だった。

その際、大きな力となったのは、ダウ・ケミカル社が年3.6%という低利のカネを貸してくれたことである。サランの損失を旭化成が全額引き受けたことで、当方に対する信頼を強め、一転して全面的に協力するようになったわけだ。

その後、AS樹脂「タイリル」、ABS樹脂「スタイラック」などにも手を広げ、旭ダウはスチレン系合成樹脂のトップメーカーに成長した。旭ダウ設立の最も大きな意味は、旭化成グループとして石油化学分野への足場を築いたことであった。

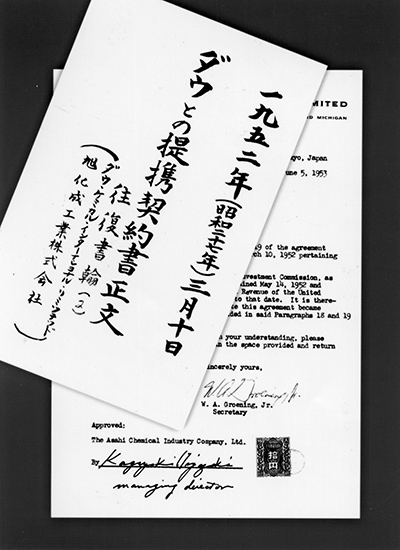

ダウ・ケミカル社との提携契約書(1952年3月10日)

ダウ・ケミカル社との提携契約書(1952年3月10日)