ナイロンに続いて、1963年4月には建材事業部を、1カ月後の5月には合成ゴム事業部をそれぞれつくり、企業化に乗り出した。ともに成長性の高い分野ではあったが、新規事業につきものの困難が伴った。

特に建材は、旭化成の既存技術が応用できなかったため、戸惑うことが多かった。技術提携先をどこにしたらいいのか、調査のスタッフが四方八方手を尽くし、結局、ソ連から軽量気泡コンクリート「シリカリチート」を導入することにした。1963年11月から生産を開始したが、これは見事に失敗してしまった。

シリカリチートはコンクリートより軽量で強度もあり、普通の砂を原料にできるという利点はあったものの、いかんせん国情の違いがネックとなった。つまり、ソ連はコスト意識が薄く、頑丈で大型の建材をつくっていたのである。

いくら品質はよくても、これではデリケートさも求められるわが国の住宅には適さない。技術陣はいろいろ研究を重ねたが、どうしてもコスト高で採算が合わなかった。累積赤字額は30億円近くにのぼってしまった。

ついに私も、シリカリチートの事業継続を、断念せざるを得なかった。慣れない分野とはいえ、事前の調査がいかに大事であるか、身にしみて感じた。

しかし、建材自体をあきらめるつもりはなく、そのうちに、西独の駐在員から、同国のヘーベル・ガストン社の軽量気泡コンクリートが非常に優れている、との連絡が入った。今度は十分に調査したうえで、同社と導入契約を結んだが、この時も中心になって慟いてくれたのは黒田義久君(元副社長)であった。あの強気な黒田君が契約にサインした時、「これで継続できる」といって涙を流したことを、今でも覚えている。

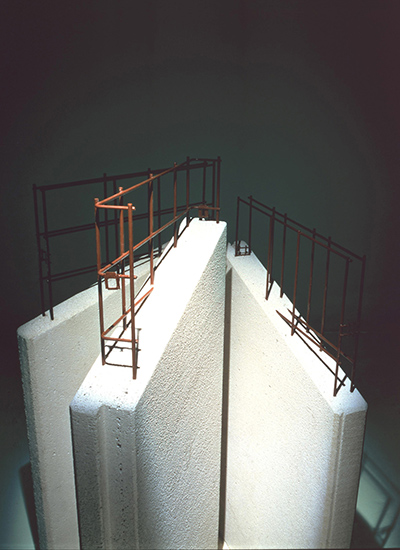

1967年8月から生産を開始した「ヘーベル」は、コンクリートの4分の1の軽さで、断熱効果と耐火性にも優れていた。このため用途も、ビル、工場、一般住宅と幅広く、またたく間に大きな柱となることができた。

その後、建材で培った技術を生かして住宅部門にも進出、1972年9月からは「ヘーベルハウス」の名で売り出した。今では住宅・建材部門の売上高は1,300億円に達し、最大の収益源に育っている。

一方、合成ゴムは米国ファイヤーストーン社から技術導入し、1964年11月から生産を始めた。当時、わが国では政府主導で生まれた日本合成ゴムと、古河グループの雄、日本ゼオンが市場を押さえており、新規参入はむずかしい状況だった。

しかし両社は、天然ゴムに比べてすりへり方が早く、放熱性も悪いといわれるスチレンブタジエンゴムを企業化していた。これに対してファイヤーストーン社が開発したポリブタジエンゴムは、摩耗に強く発熱しづらい、老化が少なく経済的である、など数々の長所を持っていた。

とはいえ、ユーザーの開拓には非常に苦労した。製品の優位性を短期間に証明するために考えついたのが、ポリブタジエンゴムのタイヤを使用した自動車を、東京-大阪間で休みなく走らせることであった。東京に着いたらすぐ運転手を交代させ、トンボ返りさせるといったやり方で、とにかく走らせ、データを集めてタイヤメーカーに持っていった。

はきものについては、小学生と駅弁売りに使ってもらった。小学生は一日中外を走り回っているし、駅弁売りはたくさんの弁当を抱えて汽車が着くたびに歩き回るので、データを早く収集できると考えたからだ。

私も全国のあらゆるユーザーを回った。横浜ゴムに行った時など個人で同社の株式五万株を購入、相手に誠意をみせて、合成ゴムの販売契約を結んでもらった。ブリヂストンタイヤには、今は亡き石橋正二郎(いしばし しょうじろう)社長に何回もお願いに行った。苦労人の石橋さんは私に「おたくは社長がセールスをするんですか」と言われたものである。

こうした努力が実を結び、1960年代半ばに入ると需要は徐々にふえていった。そして合成ゴムが軌道に乗ったことにより、「三種の新規作戦」は成功を収めたのである。

ところで、いずれの仕事も、私を実質的にサポートしてくれたのは、第一線にいる部課長や係長の諸君であった。ナイロンの早期企業化を主張して入れられず、心ならずも去って行った有能な技術者もいたし、のちに企業化する時、私を助けてくれたのも彼らであった。どんな事業でも、私一人の力だけで成功に導くことなどできない。

建材「ヘーベル」軽量気泡コンクリート

建材「ヘーベル」軽量気泡コンクリート

合成ゴム「ジエン」

合成ゴム「ジエン」