常に時代の先を読み、豊かなくらしを実現するために事業を展開してきた旭化成グループ。挑戦するDNAは、第二次世界大戦後の目覚ましい復興と多角化への道のりに受け継がれました。

旭化成の独立へ

延岡は空襲による被害で、レーヨンや「ベンベルグ」の工場が何とか操業している状態でした。1934年に入社した宮崎は、入社後「会社で法律問題の第一人者になろう」と決意し、法律の勉強を続けていました。そして「仕事を創造し、その問題を自ら解決することがビジネスの基本である」と考えました。

1946年4月には旭化成工業に社名変更し、アンモニアとカ性ソーダを基礎の事業とし、繊維(レーヨン・「ベンベルグ」)・肥料・産業化薬を製造する会社として再出発しました。

1951年「ベンベルグ」ショー(大阪 阪急百貨店)

1951年「ベンベルグ」ショー(大阪 阪急百貨店)

海外技術を取り入れて樹脂・化学品に参入

1950年、宮崎は戦後初の訪米ミッションの一員として約1カ月間にわたり、主要都市を回りました。目的の1つは、カ性ソーダを製造する際に発生する塩素の有効利用法として、ダウ・ケミカル社の塩化ビニリデン繊維「サラン」の製造技術を導入することでした。

1952年7月、旭化成とダウ・ケミカル・インターナショナル社との折半出資による旭ダウを設立、これに続いてポリスチレン樹脂「スタイロン」、AS樹脂「タイリル」、ABS樹脂「スタイラック」などの導入も行い、旭ダウをスチレン系合成樹脂のトップメーカーに成長させました。旭ダウ設立の最も大きな功績は、旭化成グループとして石油化学分野への足場を築いたことでした。

ダウ・ケミカル社との提携契約書(1952年3月10日)

ダウ・ケミカル社との提携契約書(1952年3月10日)

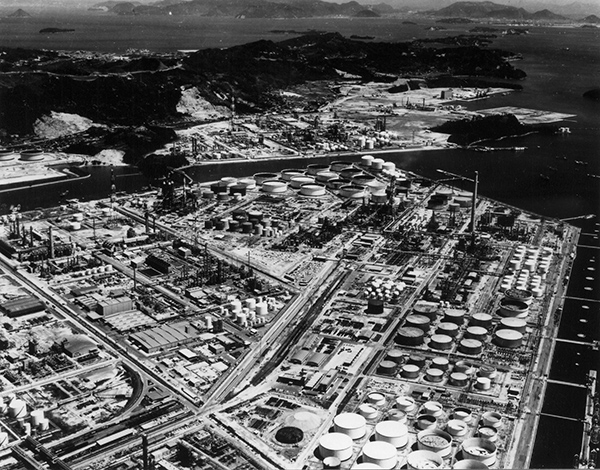

1960年頃の旭ダウ川崎工場

1960年頃の旭ダウ川崎工場

一方、祖業である繊維では、従来のセルロース系化学繊維から石油を原料とする合成繊維への転換が進んでいました。アンモニア誘導品のひとつとしてアクリル繊維は合成繊維開発の主軸であり、1959年に富士工場を稼働させています。アクリル繊維の体質を強化するためには、原料からの一貫生産体制が必要と考え、主原料のアクリロニトリル(AN)の製造技術を米ソハイオ社から導入し、高分子工業を展開させていきました。

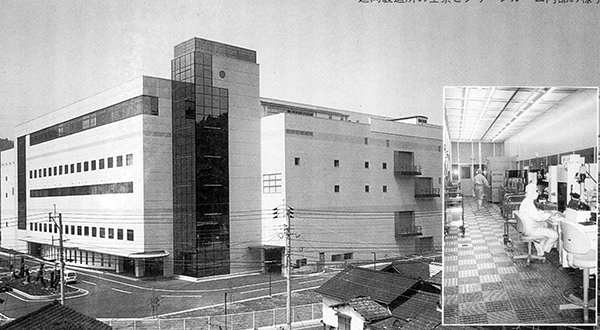

富士工場

富士工場

「3種の新規」の事業化

宮崎は「衣食住の総合メーカー」という多角化のビジョンを掲げ、入社数年目の若手を中心にメンバーを集め、新規事業について調査をさせます。調査後に宮崎も交えて徹底的に議論を重ね、ここから「ナイロン・合成ゴム・建材」の「3種の新規※」事業が打ち出されました。

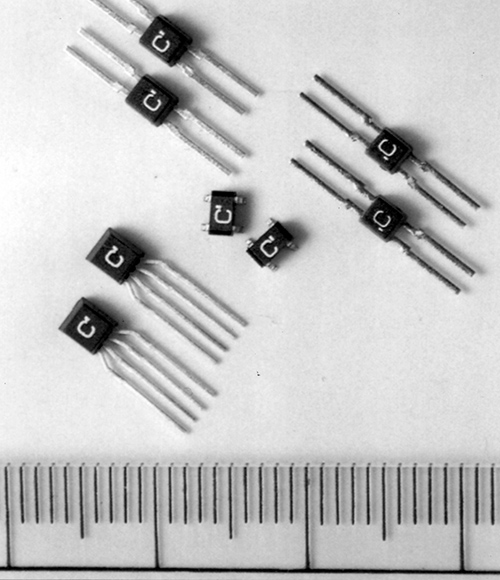

当社は1959年から多角化を進め、事業ごとの収益を明確にするために事業部制を導入していました。1964年にナイロン6を事業化(1970年、ナイロン66)、のちにポリエステルも事業化し、3大合繊「アクリル・ナイロン・ポリエステル」を展開する、合繊メーカーの地盤を確立しました。

合成ゴムは米ファイアストン社からブタジエンゴムの技術を導入し1964年に川崎で事業化、新建材の軽量気泡コンクリートは、独へーベル・ガストン社から技術を導入し、1967年に事業化しています。

※当時世間でもてはやされた電化製品、洗濯機・冷蔵庫・白黒テレビの「3種の神器」をもじったもの。

3種の新規

ナイロン製品と素材タグ

ナイロン製品と素材タグ

合成ゴム製品

合成ゴム製品

火に強い新しい建材(ALC)

火に強い新しい建材(ALC)

宮崎 輝(みやざき かがやき)

宮崎 輝(みやざき かがやき)

1909年長崎県生まれ。1934年、帝大(現、東京大学)法学部英法科を卒業後、日本窒素肥料に入社、旭ベンベルグ絹糸(現、旭化成)に配属。総務課長、東京事務所長を経て1947年に取締役、1961年社長、1985年代表取締役会長に就任。積極果敢な多角化への経営は「ダボハゼ」「いもづる式」などと呼ばれた。1992年没、享年82歳。