旭化成、岡山県倉敷市の下水処理場でバイオガス精製システムの竣工式を開催

ゼオライト系CO2分離回収システムの実証開始へ

2025年2月4日

旭化成株式会社

旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:工藤 幸四郎、以下「当社」)と倉敷市(岡山県倉敷市、市長:伊東 香織)は、本日、岡山県倉敷市にて当社のゼオライト系CO2分離回収技術を使用したバイオガス精製システム(以下「本システム」)の性能評価、実証に向けて本システムを倉敷市児島下水処理場に新たに設置し、竣工式を執り行いましたことをお知らせします。

竣工式の様子

竣工式の様子 設置された実証設備

設置された実証設備

なお、当社の製造統括本部 水島製造所と倉敷市は、2022年9月15日に、カーボンニュートラル社会の実現に向けた包括連携協定を締結しています。このたびの脱炭素化に資する実証実験の推進は、両者の連携項目の一つにあたります。

1. バイオガス精製システムの概要

本システムは、CO2を選択的に吸着する吸着剤であるゼオライトを用い、当社が開発したPVSA※1プロセスを適用することで、バイオガスからCO2を除去して、高純度のメタンガス(バイオメタン)を高回収率で精製するものです。

2. 実証計画の概要

- (1)目的

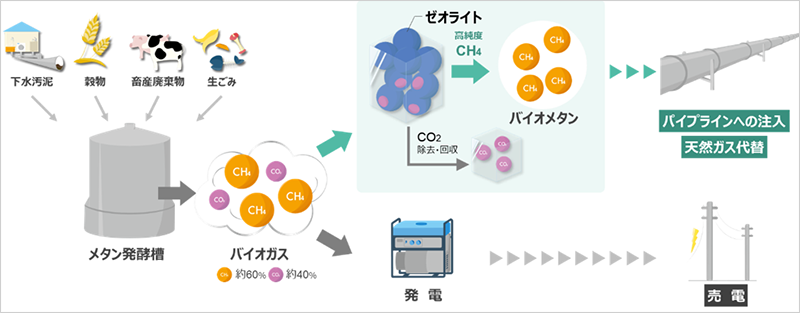

バイオガスは下水汚泥や生ごみなどから発生する、メタンを約60%、CO2を約40%含んだガスであり、バイオメタンは欧米において天然ガスの代替として、またカーボンニュートラルな燃料として注目されており、急速に需要が拡大しています※2。

バイオガスの流れ:一般的な高純度メタン精製

バイオガスの流れ:一般的な高純度メタン精製

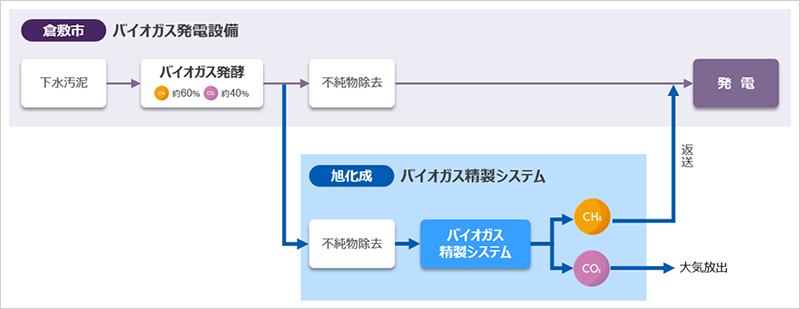

倉敷市では、児島下水処理場にて下水汚泥から発生したバイオガスを用いて発電しています。このバイオガスの一部を本システムに取り入れ、バイオメタンに精製します。

分離回収したCO2をCCU(Carbon dioxide Capture and Utilization:二酸化炭素回収・有効利用)やCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・貯留)に回すことができればカーボンネガティブを実現する可能性があります。

なお、本実証では、バイオガスを無駄にしないため、分離したメタンは返送し、発電燃料として使用します。

倉敷市児島下水処理場でのバイオガスの流れと新設するバイオガス精製システム実証設備

倉敷市児島下水処理場でのバイオガスの流れと新設するバイオガス精製システム実証設備

- (2)実施時期(スケジュール)

2025年2月~ 実証運転開始

- (3)実施場所

岡山県倉敷市児島小川町3695 児島下水処理場

- (4)両者の役割

- 旭化成

- 本実証の設備設計、設置、運転、性能評価と実証

- 倉敷市

- 下水汚泥発酵により発生したバイオガスおよび試験用地の提供

当社は、本実証後、バイオガス精製を手掛ける国や地域での実証を経て、2027年頃の上市を計画しています。また、バイオガス精製に限らず、他のガスでのCO2分離回収への展開も図るなど、今後も当社が開発したプロセスによるバイオガス精製システムの実用化を通じて、「クリーンな環境エネルギー社会」の実現を目指し、世界の人びとの“いのち”と“くらし”に貢献してまいります。

- ※1 PVSA(Pressure Vacuum Swing Adsorption):

圧力と真空を使って特定のガスを分離する技術。圧力をかけてガスを吸着剤に吸着させ、その後真空状態にして吸着されたガスを放出させることにより、バイオガスから二酸化炭素を取り除く。 - ※2 参考資料:2022年4月 資源エネルギー庁「欧州・米国におけるバイオメタン利用の拡大について」

以上