ビジョン

旭化成株式会社

取締役 兼 副社長執行役員

研究・開発、DX統括

久世 和資

- Profile

-

- 1987年

- 日本アイ・ビー・エム㈱入社

- 2005年

- 同社 執行役員就任

- 2017年

- 同社 最高技術責任者(CTO)就任

- 2020年

- 旭化成㈱ 執行役員エグゼクティブ・フェロー就任

- 2022年

- 取締役 兼 専務執行役員

2024年4月より現職

筑波大学大学院工学研究科修了。コンピュータサイエンス専攻。工学博士。

旭化成が掲げるDX戦略

当社では、DXの取り組み内容を4つのフェーズに分けて示したロードマップを作成し、2024年からのデジタルノーマル期に向けて段階的にデジタル変革を進めています。当社グループの強みである、人財・技術・事業・製品の「多様性」と「変革力」を、マテリアル、住宅、ヘルスケアの3領域で最大限活かし、グループ横断でDXを活用することで新たな価値を創造していきます。

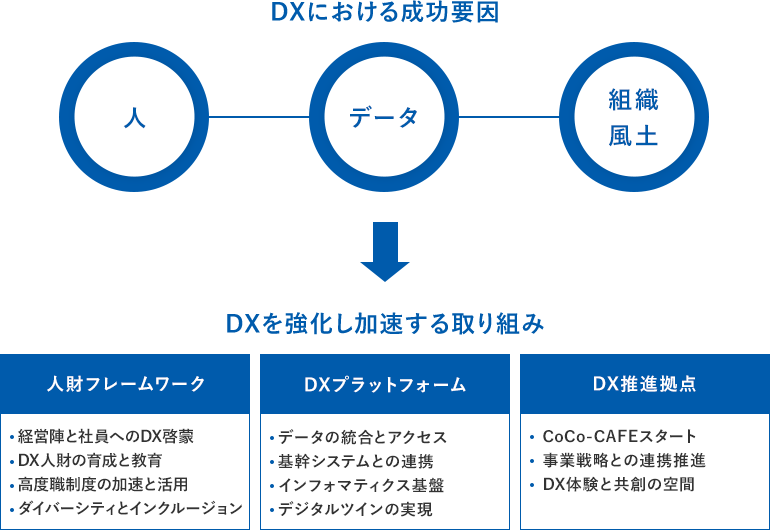

DXの成功要因と共創によるDX強化推進

DXを成功に導く要因は「人」「データ」「組織風土」にあると認識しています。DX推進において何よりも重要となるのが、蓄積した豊富な「データ」、それを活用する高いDX技術をもつ「人」、そして現場のリアルな経験値から新たな価値を創造する「組織風土」です。それらすべてを持つ旭化成グループだからこそ実現できるDX基盤の強化を、社内の部署を越えて共創をしながら拡げていきたいと考えています。

DXの全社推進を加速するために、策定に先立ち、デジタル共創本部を設置し、複数に分散していた戦略部門、機能別のDX推進部門、IT基盤部門一同に集め、人財や機能を集約しました。社内外の共創を根付かせるための拠点として、2021年1月にはデジタル共創ラボ「CoCo-CAFE」をオープンしました。また、2021年5月にAsahi Kasei DX Vision 2030を策定し、旭化成グループが目指すDXの姿を明確にしました。

旭化成グループ全社員のDX教育として「デジタル人財4万人化計画」を掲げ、2021年6月より「旭化成オープンバッジ制度」の運用をスタートしました。デジタル技術活用の意識を持ち、全員がデジタル技術・データの重要性を理解して活用できるデジタル活用人財に、全社員を育成していきます。

国境を越えて繋がるDXへ

目指すのは、日本の産業全体の競争力向上だけでなく、サステナビリティなど世界の様々な社会問題への貢献です。たとえば、温室効果ガスや廃プラスチックなどの課題への取り組みにおいてもDX技術は欠かせません。マテリアル産業は、日本をはじめ世界にも大きな影響を与えます。旭化成のものづくり技術とデジタル技術の融合により、今後も世界的企業とのパートナーシップなども検討しながら、様々なテーマに取り組んでいきます。

DXによる新しいビジネスモデル創出はマテリアル領域だけに限りません。医療機器の製造工程の最適化、生鮮食品の物流の高度化に向けたブロックチェーンの活用、着用型自動除細動器「LifeVest®」を使用した患者の「遠隔モニタリング」や、「診療とのシームレスな連携が可能なエコシステム」の構築など、国内外で様々な取り組みを拡げています。

今こそチーム旭化成を実現するとき

各事業部では、非常に素晴らしい成功事例が出てきています。特にマテリアル領域では、通常5~7年もかかるような新素材の開発がMI(マテリアルズ・インフォマティクス)によって半年で実現しました。これは、驚異的な数字と言えます。この他にも複数の事業部で成功の芽が出始めていますので、今後の展開をぜひ楽しみにしていて下さい。課題としては、事業部の壁を取り払い、組織外に対してもデータを惜しみなくオープンにしていくことです。そうすることで、より一層質の高いデータが蓄積され、DXはさらなる発展を遂げると考えています。他人事ではなく“自分たちの力で変えていくことができるんだ”というマインドチェンジが重要です。今こそ全社員が一丸となり、チーム旭化成を実現するときです。