コーポレート・ガバナンス

2025年6月25日更新

基本的な考え方

旭化成は、「世界の人びとの“いのち”と“くらし”に貢献します」というグループミッションのもと、「健康で快適な生活」と「環境との共生」の実現を通して、世界の人びとに新たな価値を提供し、社会的課題の解決を図っていくことをグループビジョン(目指す姿)としています。その上で、イノベーションを起こし、多様な事業の融合によりシナジーを生み出すことで、社会に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しています。そのために、事業環境の変化に応じ、透明・公正かつ迅速・果断・的確に意思決定を行うための仕組みとして、当社にとって最適なコーポレート・ガバナンスの在り方を継続的に追求していきます。

基本方針

1.株主の権利・平等性の確保

当社は、株主の権利を実質的に確保するために適切な対応を行うとともに、外国人株主や少数株主に配慮し、権利行使に必要な情報を適時・的確に提供することをはじめ株主の権利行使に係る適切な環境を整備していきます。

2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社は、「健康で快適な生活」と「環境との共生」の実現を通して、世界の人びとに新たな価値を提供し、社会的課題解決を図っていくことをグループビジョン(目指す姿)としており、各ステークホルダーとの適切な協働に努めます。

3.適切な情報開示と透明性の確保

当社は、さまざまなステークホルダーに向けて、財政状態や業績等の財務情報とともに、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示はもとより、法令に基づく開示以外の情報提供にも積極的に取り組んでいきます。

4.取締役会の責務

当社取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るため、経営戦略の大きな方向性を示し、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備を行い、さらに、独立した客観的な立場から当社の経営の監督を実効的に行っていきます。

5.株主との対話

当社は、株主・投資家のみなさまとの建設的な対話を図るための体制を整備し、積極的に対話を推進していきます。

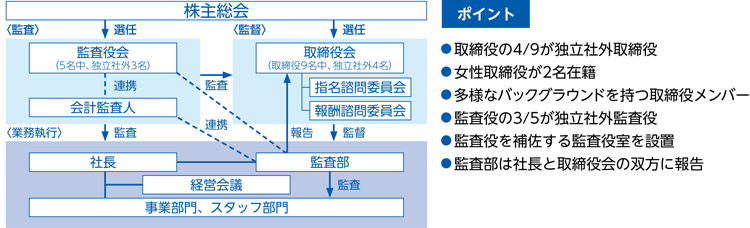

コーポレート・ガバナンス体制

当社のガバナンス体制とポイント

取締役会・任意の委員会・監査役会の活動状況(2024年度)

| 種類 | 年間開催回数 | 平均出席率 | 主要テーマ |

|---|---|---|---|

| 取締役会 | 15回 | 99% (取締役および監査役) |

|

| 指名諮問委員会※ | 8回 | 100% (全委員) |

|

| 報酬諮問委員会※ | 6回 | 100% (全委員) |

|

| 監査役会 | 33回 | 99% (監査役) |

|

- ※指名諮問委員会と報酬諮問委員会のメンバーは、社外取締役4名と取締役会長 小堀 秀毅および取締役社長 工藤 幸四郎で構成されており、指名諮問委員会の委員長は社外取締役 岡本 毅氏、報酬諮問委員会の委員長は社外取締役 山下 良則氏が担っています。

取締役候補指名の方針と手続き

取締役候補者の選出にあたっては、取締役にふさわしい識見、能力等に優れた者を候補者としています。社内取締役については、担当領域における専門的知識、経験、能力等を備えていると考えられる者を候補者として選定しています。一方、社外取締役については、高い識見を踏まえた客観的な経営の監督を期待し、それにふさわしい経営者、学識経験者、官公庁出身者等で、豊富な経験の持ち主を幅広く候補者としています。

取締役候補の指名に関する客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を主たる委員とする指名諮問委員会を設置し、取締役会の構成・規模、役員の指名方針等についての検討に参画いただき、助言を得ることとしています。

取締役および監査役に特に期待する分野(スキル・マトリックス)

| スキル | 取締役 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 小堀 秀毅 | 工藤 幸四郎 | 久世 和資 | 堀江 俊保 | 川瀬 正嗣 | 岡本 毅 | 前田 裕子 | 松田 千恵子 | 山下 良則 | ||||||

| 独立 | 独立 | 独立 | 独立 | |||||||||||

| 企業経営(上場企業の社長経験) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||

| 経営戦略・組織運営 | ● | ● | ||||||||||||

| ファイナンス・会計 | ● | ● | ||||||||||||

| サステナビリティ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||

| グローバルビジネス | ● | ● | ||||||||||||

| 研究開発/イノベーション/DX | ● | ● | ● | |||||||||||

| 製造・品質保証 | ● | ● | ||||||||||||

| 人財・DE&I | ● | ● | ● | |||||||||||

| 法務・リスク管理 | ||||||||||||||

| スキル | 監査役 | |||||

| 真柄 琢哉 | 出口 博基 | 望月 明美 | 浦田 晴之 | 落合 義和 | ||

| 独立 | 独立 | 独立 | ||||

| 企業経営(上場企業の社長経験) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 経営戦略・組織運営 | ● | ● | ||||

| ファイナンス・会計 | ● | ● | ● | |||

| サステナビリティ | ● | |||||

| グローバルビジネス | ● | ● | ||||

| 研究開発/イノベーション/DX | ● | |||||

| 製造・品質保証 | ● | |||||

| 人財・DE&I | ● | |||||

| 法務・リスク管理 | ● | ● | ● | |||

- (注)1.上記の一覧表は、各氏の主要なスキルを最大4つまで記載しております。各氏が保有する全てのスキルを表すものではありません。

- 2.「 企業経営(上場企業の社長経験)」は、上記の一覧表に掲げる他のスキルの要素を含む、広範かつ多様な経験と位置づけています。

| スキル | スキルの選定理由・内容 | |

| 企業経営 (上場企業の社長経験) |

事業ポートフォリオ変革を加速する当社グループの経営環境に照らし、上場企業トップとしての卓抜したリーダーシップと多様な経験が必要なため選定 | |

|---|---|---|

| 経営戦略・組織運営 | 当社取締役会の主要な議題である経営戦略の監督に必要なため、経営戦略の立案と実行の経験、大規模組織のマネジメント等の経験、専門性を選定 | |

| ファイナンス・会計 | 事業ポートフォリオ変革や資本効率性を追求した経営に必要なため、資本政策・資本配分の立案と実行の経験、会計の知見等の経験、専門性を選定 | |

| サステナビリティ | 経営戦略の中核テーマに掲げるカーボンニュートラルやサーキュラーエコノミー、また人権対応等のサステナビリティ課題を経営レベルで監督した経験、専門性を選定 | |

| グローバルビジネス | 多数の海外拠点を有し、グローバル市場への展開を強化しているため、グローバルな事業環境での経営経験、海外事業のビジネス推進経験等、国際的業務を牽引または監督した経験、専門性を選定 | |

| 研究開発/イノベーション/DX | 研究開発、イノベーション、DX は当社グループの持続的成長の源泉である。これらを通じた価値創造、また、サイバーセキュリティ等による価値の棄損防止に必要なため、本分野の経験、専門性を選定 | |

| 製造・品質保証 | 当社グループの事業遂行に必須であるため、製造技術、品質保証、安全技術に関する経験、専門性を選定 | |

| 人財・DE&I | 経営戦略と連動した人財施策の立案と実行、ダイバーシティ、エクイティ& インクルージョン(DE&I)の推進によりイノベーションや事業の創出、人財の活躍と成長を促すため、本分野の経験、専門性を選定 | |

| 法務・リスク管理 | 当社グループの持続的成長と価値の棄損防止に不可欠なため、法務分野やコンプライアンス、リスクマネジメントに関する知見等の経験、専門性を選定 | |

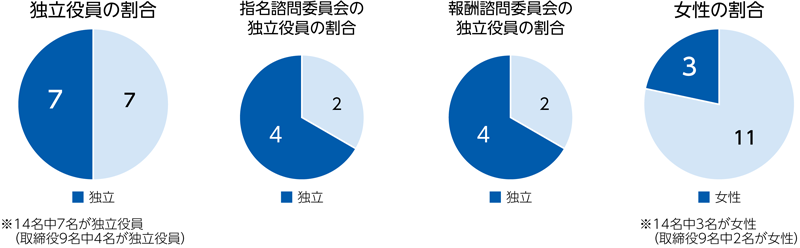

取締役会の実効性評価

当社取締役会では、その実効性を毎事業年度で定期的に評価しています。2024年度の取締役会実効性評価(以下「今回評価」)の結果概要等は以下のとおりです。なお、当社は、取締役会実効性評価にあたり、客観的な視点も組み込んだ評価サイクルを継続していくため、定期的に第三者機関を活用することとします。

1. 今回評価のプロセス

- (1)2024年12月

当社取締役会において、今回評価の実施プロセス、アンケート内容を審議 - (2)2024年12月から2025年1月

取締役・監査役の全員にアンケートを実施。アンケートは、取締役会に加えて指名諮問委員会・報酬諮問委員会も対象とした。アンケート項目は、取締役会・指名諮問委員会・報酬諮問委員会の機能や運営・議論の状況、取締役・監査役全員の個人評価(自己評価)とした - (3)2025年3月及び4月

当社取締役会において、上記アンケート結果に基づく取締役会実効性評価結果を確認し、抽出した課題への対応を審議

2. 評価結果の概要

- (1)当社取締役会は、取締役会の実効性が特に以下の点で十分に確保されていることを確認しました。

- 当社取締役会の役割・機能は、事業ポートフォリオマネジメントと経営基盤の強化の推進という取締役会の目指すところを踏まえ、事業ポートフォリオ変革の議論の機会を増やし、充実した審議を行ったため、適切に果たされていると評価

- 新中期経営計画について、事業領域、テーマごとに多面的に審議を深めたこと、また資本市場の観点も意識した議論が充実したことを評価

- 取締役会の運営面では、オープンで闊達に議論する環境が整備されている点、また、取締役会実効性評価の結果を踏まえ抽出した課題を継続的に改善し、実効性高く、効率的に運営している点を評価

- (2)一方で、当社取締役会は、以下の点についてなお課題があることを共有しました。

- 「3領域経営」の在り方、財務戦略・株主還元・資本効率等の重要経営課題については、取締役会やオフサイトの機会も活用し、中長期視点の議論をさらに深める重要性を認識している。

- 取締役会における議論の質的向上については、資本市場の観点を意識した議論の重要性を確認し、一層の充実を図る余地があることを認識している。

- 指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の運営をさらに高度化させ、取締役会の構成、役員報酬等に関して、実効的な検討を続ける必要性を認識している。

3. 取締役会実効性評価のPDCAサイクルと今後の取組み

役員報酬

業務執行取締役の報酬構成比(2024年度)

| 基礎報酬(固定) | 金銭業績連動報酬(短期) | 株式報酬(長期) |

|---|---|---|

| 60.9% | 27.3% | 11.8% |

- 金銭業績連動報酬=成果へのコミットメント

- 株式報酬=株主との目線一致

- ※社外取締役の報酬は基礎報酬のみで構成

2024年度における取締役および監査役の報酬等の額

| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 種類別の内訳(百万円) | 支給人員(名) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 基礎報酬 | 金銭業績連動報酬 | 株式報酬 | |||

| 取締役 | 616 | 455 | 113 | 48 | 11 |

| -うち、社外取締役 | 72 | 72 | - | - | 5 |

| 監査役 | 158 | 158 | - | - | 5 |

| -うち、社外監査役 | 54 | 54 | - | - | 3 |

| 計 | 774 | 613 | 113 | 48 | 16 |

- ※株式報酬に係る金額は、翌事業年度における費用計上見込み額で、当事業年度において費用計上したものではありません。当社は、株式報酬を株式交付規程に基づくポイントの付与日に費用計上しており、当該付与日はポイントに係る目標達成の基準日(事業年度末日)の翌事業年度に置いています。

役員報酬に関する方針

当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を確保していくためのコーポレート・ガバナンスの仕組みの一つとして、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針について報酬諮問委員会に諮問し、その答申内容を尊重して取締役会において以下の通り決議しています。

また、監査役の報酬については、取締役から独立した立場で取締役の職務執行を監査するという役割に鑑み、業績連動報酬制度は採用せず、固定報酬で構成され、個別の報酬額は監査役の協議により決定しています。

取締役報酬の決定方針

- 1.基本方針

当社の取締役報酬はコーポレートガバナンスの重要な構成要素の1つであり、業務執行者と監督者それぞれにとって当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた適切なインセンティブの付与となるよう、これを設計する。

当社経営に対する監督の立場にある社外取締役を含む非業務執行取締役*の報酬については、業績変動によって左右されるべきものではなく、独立性の高いポジションを確保するために、固定額の基礎報酬のみで構成し、水準は外部専門機関の調査データ等を勘案して決定する。

一方、業務執行取締役の報酬については、経営陣幹部として業績や経営戦略に紐づいたインセンティブの付与が必要であるため、固定額の基礎報酬に加えて、金銭業績連動報酬及び非金銭報酬としての株式報酬を組み合わせた報酬体系とし、経営戦略や経営課題に応じて、外部専門機関の調査データ等から得た水準を考慮しながら、報酬額の支給水準や報酬の種類別の支給割合を調整することにより、その役割に応じた適切な水準とする。

なお、取締役報酬のあり方・制度設計が最適なものであるようにするため、取締役会及び報酬諮問委員会にて定期的に審議し、継続的にその妥当性を確認のうえ、改善を行うものとする。 - 2.報酬付与の時期又は条件の決定に関する方針

基礎報酬及び金銭業績連動報酬は月次で支給する。株式報酬は取締役会で定めた株式交付規程に定める事業年度毎一定の日に対象取締役に後述のポイントを付与するとともに、中長期的な株主視点の共有としての性格から取締役かつ当社グループの役員の退任時に当社株式を対象取締役に交付する。 - 3.基礎報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基礎報酬は、職位、職責に応じて、他社水準、当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。 - 4.金銭業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

業務執行取締役の報酬の一部を構成する金銭業績連動報酬については、経営陣幹部として業績や経営戦略に紐づいたインセンティブの付与の観点から、投下資本効率を含む財務目標の達成度とサステナビリティの推進を含む個人ごとの目標達成度を含む非財務目標の達成度の両面を組み合わせる。

金銭業績連動報酬は、グループ連結の営業利益、ROIC等の財務指標の達成度とともに、サステナビリティの推進を含む個別に設定する目標の達成度を踏まえた総合的な判断を踏まえて算出する。基準とする財務指標は、事業成果に基づく客観的かつ明確な評価に適しているとともに、投下資本効率の向上の意識付けの観点から選択する。

個人別の金銭業績連動報酬額を算出するまでに要する計算式の概要等は以下のとおりとする。[個人別の金銭業績連動報酬額を算出するまでに要する計算式]

また、業務執行取締役の報酬の一部として、非金銭報酬である株式報酬を付与する。当社においては、株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株主視点を共有するべく、株式報酬制度を導入しているが、これは当社が設定した信託が当社株式を取得し、対象となる取締役に対して当社株式を交付する株式交付信託である。具体的には、取締役会で定めた株式交付規程に基づき、対象取締役に対して職位等に応じて中期経営計画で設定する目標の達成度に連動したポイントを付与し(1事業年度当たり150,000ポイントを上限とする。)、付与を受けたポイント数に応じて、取締役かつ当社グループの役員の退任時に、当社株式を対象取締役に交付するものである(交付される株式の数は、付与されたポイント数に1を乗じた数)。 - 5.業務執行取締役の基礎報酬、金銭業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の個人別報酬額に対する割合の決定に関する方針

各業務執行取締役の基礎報酬、金銭業績連動報酬及び株式報酬の個人別報酬額の構成割合については、外部専門機関の調査データ等から得た水準を考慮しながら、経営戦略や経営課題に応じた適切な動機付けとなるよう設定する。

各業務執行取締役の基礎報酬:金銭業績連動報酬:株式報酬の構成割合を標準として4:3:3とし、このうち金銭業績連動報酬は、職位別に定めた基準額に対して、評価によって0~200%となるように設計する。ただし、取締役会及び報酬諮問委員会にてその妥当性を定期的に審議し、継続的にその妥当性を確認のうえ、改善を行うものとする。 - 6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法

各取締役の個人別の報酬額のうち、金銭業績連動報酬については、取締役会決議に基づき報酬諮問委員会にその具体的内容の決定を委任するものとし、その権限の内容は、報酬諮問委員会が、各業務執行取締役の金銭業績連動報酬について、取締役社長から提案された個人別の目標達成度の評価の合理性・適正性を確認し、これを取締役会で決定された計算式の枠組みに投入して個人別の金銭業績連動報酬の金額を決定することとする。

当該権限が適切に行使されることを確保するため、報酬諮問委員会は社外取締役を過半数の委員として構成することとし、取締役会に対して定期的に上記確認及び決定のプロセスを報告する。

各取締役の個人別報酬額のうち、基礎報酬及び株式報酬の決定にあたっては、取締役会は報酬諮問委員会に審議を求め、報酬諮問委員会の審議結果を十分に斟酌したうえで、取締役会にて決定することとする。

なお、職位毎の固定額の基礎報酬は、取締役会でその金額を決定のうえ支給するものとし、株式報酬については、取締役会で決定された株式交付規程に基づいて各取締役にポイントを付与し、所定の条件成就時に当該取締役に当社株式を交付する方法で支給するものとする。 - 7.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項

上記の業務執行取締役の報酬の一部としての非金銭報酬である株式報酬について、その支給対象となる取締役であっても、自己都合により退任する場合(やむを得ない事情により退任すると判断される場合を除く。)及び株式交付規程において定義する当社グループ会社に損害を与えたことに起因して取締役を解任され又は辞任する場合等には、取締役会決議をもって、それまでに付与されたポイントの全部又は一部は失効し、失効したポイント見合いの当社株式については交付を受けないものとし、また、以降のポイント付与も行わないものとする。

- *非業務執行取締役には取締役会長を含む。

社外役員に関する独立性判断基準

当社は、社外取締役および社外監査役が独立性を有すると認定するにあたっては、以下のいずれにも該当することなく、公正かつ中立的な立場で職務を果たしうることを確認します。

- 1.当社グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員等)または過去10年間にこれに該当した者

- 2.当社グループを主要な取引先とする者(年間連結売上高の2%以上が当社グループ向けである者)またはその業務執行者

- 3.当社グループの主要な取引先(当該取引先による当社グループへの支払いが当社の年間連結売上高の2%以上を占める場合、または、当社連結総資産の2%以上の金銭の借入先)またはその業務執行者

- 4.当社からの役員報酬以外に、当社グループから個人として多額の金銭その他財産上の利益(年間1千万円以上)を得ている者

- 5.当社グループから多額の寄付・助成(年間1千万円以上)を受けている者またはその業務執行者

- 6.当社グループの主要株主(当社の総株主の議決権の10%以上を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者

- 7.当社グループの役員・従業員を役員に選任している法人の業務執行者

- 8.当社グループの会計監査人またはその所属者

- 9.過去3年間に、上記2から8のいずれかに該当する者

- 10.上記1から8のいずれかに該当する近親者(配偶者、2親等以内の親族および生計を共にする者)

ただし、上記1から3、5から7の「業務執行者」は「重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等)」に読み替えるものとする - 11.当社の社外取締役または社外監査役としての在任期間が通算8年を超える者

監査役監査および会計監査、内部監査の状況

- 業務執行に関わる内部監査については、社長直轄の組織として監査部を設置しており、当社内部監査基本規程に基づき年次監査計画を立案し当社社長の承認を得たうえで、当社グループの監査を実施しています。

- 監査役監査については、各監査役は、監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務状況の調査などを通じ、取締役の職務遂行の監査を行っています。なお、監査役会の機能充実のため監査役室を設置しています。

- 会計監査については、当社と会社法監査および金融商品取引法監査について監査契約を締結しているPwC Japan有限責任監査法人が、監査を実施しています。

- 監査部、監査役会、会計監査人の相互連携については、監査部、監査役会および事業会社等の監査役が、定期的な連絡会等を通じて連携を強化し、当社グループとしての法令等の遵守およびリスク管理等に関する内部統制システムの有効性について確認しています。また、監査役会は、会計監査人との間で監査計画の確認を行うとともに、四半期連結会計期間末ならびに連結会計年度末に当社グループの監査結果の報告を受けています。

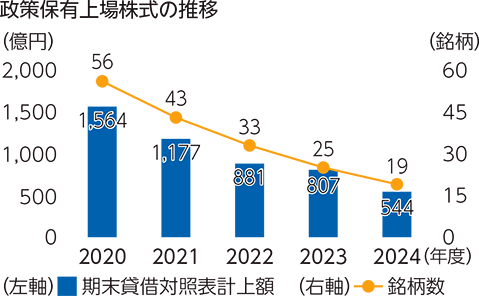

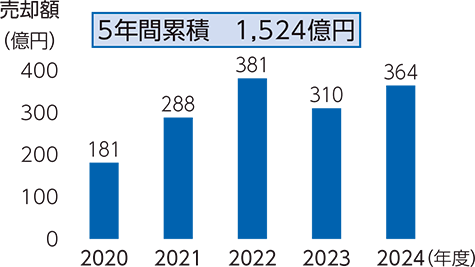

政策保有株式の状況

当社は、純粋な投資目的以外の目的で保有する株式(政策保有株式)について、株価変動リスクや保有に伴うコスト、資本効率等を考慮し、保有量の縮減を継続的に進めています。

個別の政策保有株式についても、保有の意義、効果、経済合理性等について定性・定量両面での評価を毎年定期的に実施し、取締役会で検証しています。

検証の結果、保有の目的に合致しなくなったと判断される株式または保有効果がコスト・リスクに見合わないと判断される株式については、当該企業の状況を勘案したうえで、売却等による縮減を進めています。