サステナビリティ・マネジメント

旭化成グループは、サステナブルな社会の実現に向けた行動を一段と推進していくため「サステナビリティ基本方針」を2021年に制定しました。

サステナビリティ基本方針

旭化成グループは、「世界の人びとの“いのち”と“くらし”に貢献」するため、「持続可能な社会への貢献」と「持続的な企業価値向上」の2つのサステナビリティの好循環を追求します。価値ある「持続可能な社会への貢献」が、高い収益性を伴う「持続的な企業価値向上」をもたらし、これが更なる貢献への挑戦を可能にしていく姿です。

当社グループは、その実現に最適なガバナンスを追求するとともに、以下を実践していきます。

持続可能な社会への貢献による価値創出

- 人と地球の課題解決を、付加価値の高い事業ドメインにより、追求します [Care for People, Care for Earth]

- 当社グループの特長である多様性と変革力を価値創出に活かします [Connect, Communication, Challenge]

責任ある事業活動

- 法令を遵守するとともに、企業活動に関する国際規範を尊重します [Compliance]

- 環境保全、保安防災、労働安全衛生、健康、人権、品質保証に、あらゆる事業活動で配慮します

- ステークホルダーへの適切な情報開示と対話を行います

従業員の活躍の促進

- DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)を重視します

- ひとり一人の成長・活躍・挑戦を促進します

当社グループは、グループ理念「世界の人びとの “いのち”と“くらし”に貢献します」を掲げ、社会課題の解決への貢献を重ねて、成長してきました。この「社会課題の解決」への思いは“人類文化の向上”を目指した創業以来、不変のものです。

現在、「持続可能な社会」の実現に向けて、世界のさまざまな場面で議論がなされています。「持続可能な社会」への課題とは、人と地球環境についての課題であることから、当社グループは、グループビジョンに示している「健康で快適な生活」「環境との共生」の追求が、「持続可能な社会」につながるものと考えています。

また、「持続可能な社会への貢献」とあわせて大切なことが、「持続的な企業価値向上」です。「持続可能な社会への貢献」が、事業収益となって当社グループの企業価値向上につながり、企業価値向上が事業開発等を通じて、次の「持続可能な社会への貢献」につながっていきます。

この好循環の実現のために、「Care for People, Care for Earth(人と地球の未来を想う)」の姿勢のもと、持続可能な社会への貢献による価値創出、責任ある事業活動、従業員の活躍の促進へ取り組んでいきます。

創業以来の思いを引き継ぎ、社会課題解決の担い手として、積極的に世の中に貢献し続けていくことが、当社グループの使命です。

旭化成執行役員 サステナビリティ推進部長からのメッセージ

当社グループでは、持続可能な社会の実現への貢献と、持続的な企業価値向上の、2つの持続可能性(サステナビリティ)を好循環で実現することを目指しています。その基本的な考え方をまとめたものがサステナビリティ基本方針です。環境保全、保安防災、労働安全衛生、品質保証、人権尊重、法令遵守などの点での責任ある事業活動をベースとした上で、持続可能な社会に向けて製品・サービスでの価値提供を図ってまいります。2015年の国連サミットで「SDGs」が採択され、2030年を目標年度としている中、その前半である2015-2022年は既に経過しました。この間、新型コロナ禍や自然災害、国家間の紛争や緊張などで、世界の歩みが乱されることもありました。しかし、世界が目標とするゴールは決して変わるものではありません。当社グループは世の中の課題を見据えながら、多様な技術・事業で、昨日まで世界になかったものを生み出し、課題解決に貢献できるよう、努めてまいります。

引き続き、関係各位のご理解とご支援をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。

旭化成株式会社

執行役員 サステナビリティ推進部長

徳永 達彦

マネジメント体制

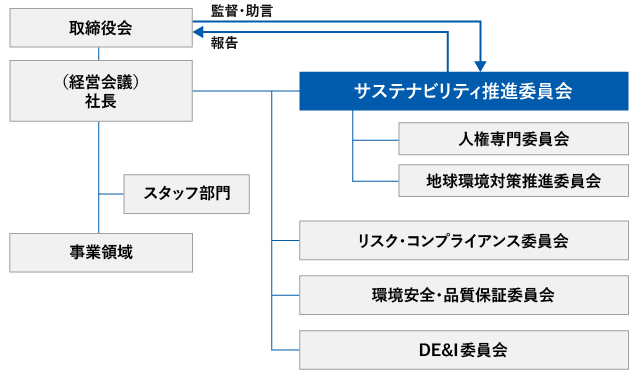

旭化成グループでは、サステナビリティを経営の柱として捉えており、中期経営計画、年度経営計画等へ織り込むとともに、取締役会での議論を行っています。さらにグループ横断的にサステナビリティを推進するため、「サステナビリティ推進委員会」を設置しています。

同委員会は、社長、事業の責任者、スタッフ系・技術系等の責任者で構成し、サステナビリティに関する情報の共有と活動の方向づけ等を行っています。また、より専門的、個別的なテーマを扱う「リスク・コンプライアンス委員会」「環境安全・品質保証委員会」「DE&I推進委員会」とも連携しています。

4つの委員会は社長が委員長を務めています。またサステナビリティ推進委員会の分科会として、「人権専門委員会」「地球環境対策推進委員会」を置いています。

サステナビリティ推進体制(2023年8月1日現在)

サステナビリティ推進体制(2023年8月1日現在)

旭化成グループにおけるSDGsの取り組み

2015年9月、「国連持続可能な開発サミット」において「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。アジェンダは貧困・不平等や気候変動といった社会課題の解決に世界全体で取り組むために、17の目標と169のターゲットからなる「持続可能な開発目標(SDGs)」を掲げています。

旭化成グループは、「健康で快適な生活」と「環境との共生」の実現を通じた、社会への新たな価値提供をグループビジョンとし、多様な事業と技術を通じて、SDGsの実現に貢献していきます。

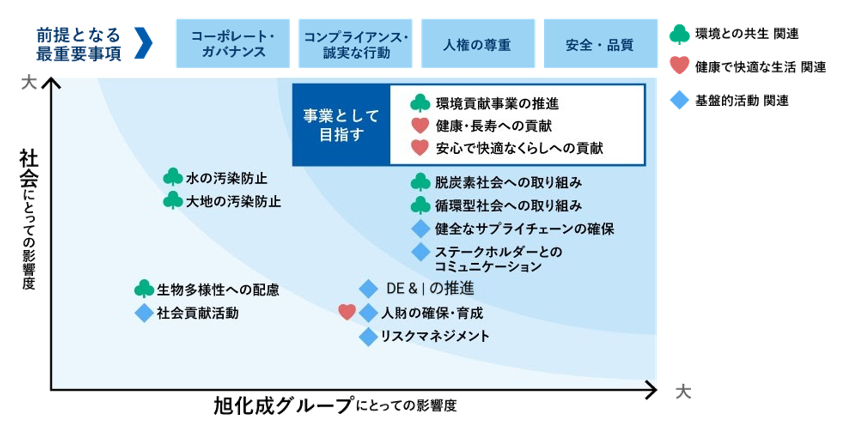

旭化成グループのマテリアリティ

2017年度に、当社グループが重点的に取り組むべき重要課題・テーマを「旭化成グループのマテリアリティ」として特定しました。その後も気候変動が進み、サステナビリティに関する国内外の動きが加速化する中で、2021年5月にマテリアリティの見直しを実施し、「脱炭素社会への取り組み」と「循環型社会への取り組み」を最重要テーマに加えました。

マテリアリティの特定プロセス

- 1.課題の特定

ISO26000やGRIスタンダードといった国際的なガイドライン、主要なESG評価機関(FTSE等)の評価項目等を参考に、社会からの要請、当社のミッション、ビジョン、バリューに照らし、課題を特定しました。 - 2.影響度判定

社会と当社グループ双方にとっての影響度を評価し、二軸でのマッピングを行いました。 - 3.妥当性評価

各部門責任者による協議、他社とのディスカッション、社外取締役へのヒアリングなど、多様な視点での検討を行い、妥当性を確認しました。 - 4.審議と承認

経営会議での審議を経て、取締役会にて承認しました。

このマテリアリティと持続可能な開発目標(SDGs)の各ゴールとの関連性は下表の通りです。多様なステークホルダーの視点を取り入れながら、取り組みを推進していきます。

マテリアリティ一覧

| テーマ | マテリアリティ | 関連する SDGs |

主管部場 (共管:サステナビリティ推進部) |

主なKPI | 目標 | 実績 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

環境貢献事業の推進※ |

|

各事業本部・事業会社 研究・開発本部 |

環境貢献製品 |

|

|

| 脱炭素社会への取り組み | 環境安全部・各事業本部・事業会社 研究・開発本部 |

GHG排出量 | 2030年度:30%以上削減(2013年度比) 2050年度:カーボンニュートラル |

2022年度:28%削減 | ||

| 循環型社会への取り組み | 環境安全部・各事業本部・事業会社 研究・開発本部 |

― | ― | ― | ||

| 水の汚染防止 | 環境安全部 | 環境汚染事故数、重大トラブル数 | 2022年度目標:

|

2022年度実績 :

|

||

| 大地の汚染防止 | 環境安全部 | ― | 2022年度目標: 産業廃棄物の発生抑制と再資源化推進

|

2022年度実績 :

|

||

| 生物多様性への配慮 | 環境安全部 | 啓発活動の実施 | 2022年度目標 : 生物多様性保全の推進

|

2022年度実績 :

|

||

|

健康・長寿への貢献※ |

|

各事業本部・事業会社 研究・開発本部 |

― | ― | ― |

| 安心で快適なくらしへの貢献※ | 各事業本部・事業会社 研究・開発本部 |

― | ― | ― | ||

|

コーポレート・ガバナンス |

|

総務部 | 実効性評価と改善 | ― | ― |

| コンプライアンス・誠実な行動 | 総務部 | ― | ― | ― | ||

| リスクマネジメント | 総務部 | ― | ― | ― | ||

| 安全・品質 | 環境安全部/品質保証部 | 保安重大事故 休業度数率 |

2022年度目標 :

|

2022年度実績 :

|

||

| 人権の尊重 | 人事部/購買・物流統括部 | ― | ― | ― | ||

| 人財の確保・育成 | 人事部 | ― | ― | ― | ||

| DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)の推進 | 人事部 | 管理職の中で指導的役割を果たすポジションの女性比率 | ラインポスト+高度専門職における女性比率 2030年度目標:10% |

ラインポスト+高度専門職における女性比率 2023年6月実績:3.9% |

||

| 高度専門職数 | 2024年度目標:360人 | 2022年実績:294人 | ||||

| 健全なサプライチェーンの確保 | 購買・物流統括部 | CSR調達アンケート実施 | ― | ― | ||

| ステークホルダーとのコミュニケーション | IR室/人事部/総務部他 | ― | ― | ― | ||

| 社会貢献活動 | 広報部 | 活動金額(金額換算) | ― | ― |

- ※ 事業として目指す。

イニシアティブへの参画(主要なもの)

|

グローバル・コンパクト

|

旭化成グループは国際連合のグローバル・コンパクトに賛同しています。 |

|

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)

|

TCFD は金融安定理事会(FSB)が2017年に設置した「気候変動関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」の略称です。旭化成は、TCFDが公表した「TCFDによる提言」に賛同し、具体的な取り組みを公表しています。 |

|

GXリーグ

|

GXリーグは、脱炭素化やカーボンニュートラルを含む経済システム全体の変革の取り組みに関する、経済産業省が主導する取り組みです。旭化成は、GXリーグに参加しています。 |

|

チャレンジネット・ゼロカーボンイノベーション

(チャレンジ・ゼロ) |

チャレンジ・ゼロは日本経済団体連合会(経団連)が日本政府と連携し、「脱炭素社会」の実現に向け、企業・団体がチャレンジするアクションを後押ししていくイニシアティブです。 |

|

クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス(略称:CLOMA)

|

地球規模の課題である海洋プラスチックごみ問題の解決に向けた取り組みを世界全体で推進することが求められている中で、業種を超えた幅広い関係者の連携を強めイノベーションを加速するために設立されたプラットフォームです。 |

|

電池サプライチェーン協議会(BASC)

|

2021年4月1日に一般社団法人として設立された、脱炭素社会実現に向けて電池サプライチェーン(電池の材料、部品およびその原料に関わる産業)の国際標準化や電池エコシステム構築等の活動をする団体です。 |

|

RE100

|

RE100は、事業運営を100%再生可能エネルギーで行うことをコミットする企業が集まる国際的な共同イニシアティブです。旭化成ホームズはこれに加盟し、具体的な目標値を公開し、取り組みを進めています。 |

|

経団連生物多様性宣言イニシアティブ

|

経団連生物多様性宣言イニシアティブは日本経済団体連合会(経団連)が環境と経済の両立に向けて、企業が自主的かつ積極的に生物多様性保全活動に取り組むことを推進、後押ししていくイニシアティブです。 |

|

Pinfa(リン・無機・窒素系難燃剤協会)

|

欧州の統括拠点である旭化成ヨーロッパを通じて、非ハロゲン系難燃剤および非ハロゲン系難燃剤を用いたプラスチック製品の安全性、環境性能の改善に取り組む団体「Pinfa(リン・無機・窒素系難燃剤協会)」に、旭化成は日系樹脂メーカーとして初めて加盟しました。 |

|

クリーン燃料アンモニア協会

|

アンモニアは水素のエネルギーキャリアの有望な候補です。CO2フリーアンモニアの供給から利用までのバリューチェーン構築を目指し、技術開発/評価、経済性評価、政策提言、国際連携等を実施する法人です。 |

|

水素バリューチェーン推進協議会

|

水素バリューチェーン推進協議会は、水素分野におけるグローバルな連携や水素サプライチェーンの形成を推進する団体です。 |

|

Hydrogen Council(水素協議会)

|

Hydrogen Council(水素協議会)は、持続可能な社会の実現に向けたクリーンエネルギーへの移行を促進するために、水素の活用推進を目指すグローバルイニシアティブです。旭化成は、ステアリングメンバーとしてサプライチェーンのさまざまな企業・団体と協力し、水素の活用推進に貢献すると同時に、当社の将来の事業構築につなげていきます。 |

|

30by30アライアンス

|

旭化成ならびに旭化成ホームズは、2030年までに国土の陸域・海域それぞれ30%を生物多様性保全することを目標とした自然環境エリアとして保全するため、環境省が定めた「生物多様性のための30by30アライアンス」に参加しています。 |

|

国連開発計画主導

「ビジネス行動要請(BCtA)」 |

国連開発計画(UNDP)を含む6つの開発機関・政府が主導するもので、民間企業によるコアビジネスを通じたSDGs達成の促進を目的とした取り組みです。旭化成は、再生セルロース繊維「ベンベルグ™」の包括的なバリューチェーンの構築でインドの繊維産業の成長を支援しています。 |

|

「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト

|

旭化成は2022年に、内閣府や中小企業庁などが推進する「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の趣旨に賛同し、「パートナーシップ構築宣言」を公表しました。 |

|

「ホワイト物流」推進運動

|

「ホワイト物流」推進運動は、深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長への寄与を目的とする運動で、国土交通省・経済産業省・農林水産省が提唱しています。 |

加盟団体(主要なもの)

| 団体名 | 旭化成の役割 |

|---|---|

| 一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連) | 副会長 環境委員会 委員長 社会保障委員会 委員長 |

| 一般社団法人 日本化学工業協会(日化協) | 理事 |

ステークホルダーとのかかわり

旭化成グループの事業は、ステークホルダーとの信頼関係の上に成り立っています。お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、地域の方々、国内外の一般市民、従業員など、多様なステークホルダーの要請を理解し、期待に応えていくことが「企業価値の向上」につながると考えています。

ステークホルダーとの対話をより良い事業活動へつなげるために、さまざまなコミュニケーションの機会を設けています。

ステークホルダーとのコミュニケーション

| 主なステークホルダー | 考え方 | 主なコミュニケーション機会 |

|---|---|---|

| お客様 | お客様のニーズを満たし、安心して喜んでお使いいただける製品・サービスを提供することが、社会への貢献につながると考えています。 |

|

| 株主・投資家 | 国内外の機関投資家、証券アナリストおよび個人投資家の皆様に当社グループを正しくご理解いただくため、幅広くコミュニケーション活動を行い、公正かつタイムリーな情報開示に努めます。 |

|

| お取引先 | 法令を遵守し、地球環境や人権に配慮し、公正かつ透明性を重視した購買活動を通じて、お取引先との信頼関係を構築していきます。 |

|

| 地域社会/国内外の一般市民 | 地域の文化を十分に理解し、地域社会の皆様とのコミュニケーションを深め、地域の発展に資することを目指しています。 |

|

| 従業員 | 従業員一人ひとりを尊重し、働きがいがあり、能力を十分に発揮できる職場づくりを目指します。 |

|