生物多様性保全

方針

旭化成グループは、事業活動において生物多様性に配慮し、生物多様性に及ぼす影響を軽減し、生物資源の持続可能な利用に努めることを方針とし、具体的な取り組みを「生物多様性保全に関するガイドライン」に定めています。このガイドラインに基づき、2010年度より事業活動と生物多様性との関わりの把握に取り組んでいます。また、生物多様性に配慮した事業活動を行うよう、環境安全教育等を通じて従業員の意識啓発を図っています。

当社グループ生産拠点における自然関連のリスク・機会の評価

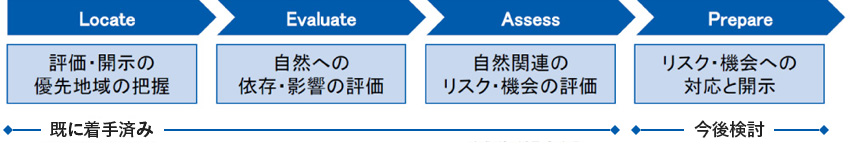

当社グループは、TNFD※が自然関連のリスク・機会の評価手法として推奨する「LEAPアプローチ」に沿って、評価作業を進めています。これまでに“Locate”フェーズにおける優先地域の把握を試行的に実施しました。

国内外の主要製造拠点を対象に、位置情報を把握し、TNFDが設定した5つの基準「保全重要度」「生態系の完全性」「生態系の完全性の急速な劣化」「水ストレス」「潜在的な依存影響の大きさ」に沿って評価を実施しました。評価の際には、TNFDの推奨ツールであるIBATやResource Watch、ENCOREなどを参照しました。

今後は、“Locate”フェーズで把握された各拠点の場所とその優先度を踏まえて、“Evaluate”では自社事業が自然に与える依存・影響を評価、さらに“Assess”では自社事業における自然関連のリスク・機会を評価し、“Prepare”でその対応策を検討します。

- ※TNFDTaskforce on Nature-related Financial Disclosures、自然関連財務情報開示タスクフォース。自然資本等に関する企業のリスク管理と開示枠組みを構築するために2021年に設立された国際的組織。

「自然共生サイト」の認定

30by30※1目標達成に向け、企業の緑地等で保全されてきたエリアをOECM※2として認定する取り組みを進めるため、有志の企業・自治体・団体の方々によって2022年4月に設立された「生物多様性のための30by30アライアンス」に参加し、静岡県富士市の「あさひ・いのちの森」が2023年度前期の「自然共生サイト」※3に認定されました。

- ※130by30

2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャーポジティブ)というゴールに向け、 2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標。 - ※2OECM

OECM(Other Effective area based Conservation Measures):保護地域以外で生物多様性保全に資する地域 - ※3自然共生サイト

環境省が令和5年より開始した「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を環境大臣が認定する制度で、この度、全国(35都道府県)で「あさひ・いのちの森」を含む122ヶ所が初めて認定されました。今後、この認定区域は、保護地域との重複を除き、「OECM※2」として国際データベースに登録される予定となっています。

調達における生物多様性の関わり調査

当社グループの原材料の新規利用および変更に伴う事業活動と生物多様性の関わりについて、「事業活動と生物多様性との関わり調査票」を用いて、「原材料の原産国」「加工・製造業者」「一次ベンダー(商社等)」の調査を行い、問題がないことを確認しています。

グループにおける生物多様性保全の取り組み

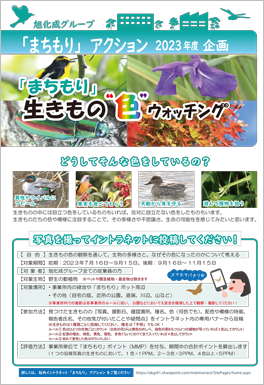

「まちもり」アクションとは

「まちもり」ポットをツールとして、当社グループ全体の事業所緑地を対象に、いきものたちの視点で価値の向上を図るとともに、当社グループ従業員の生物多様性保全に対する理解と認識を高める取り組みです。

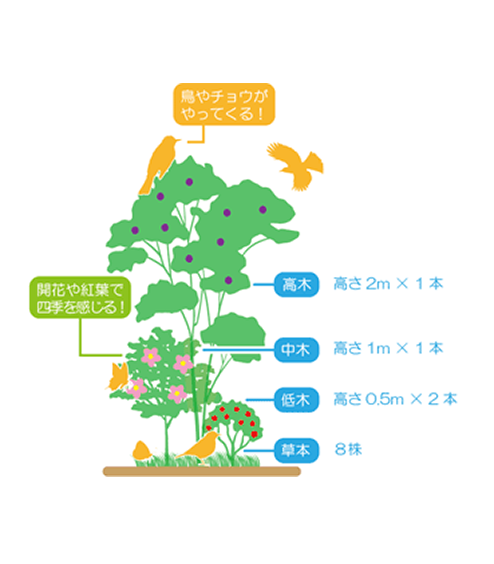

「まちもり」ポットとは

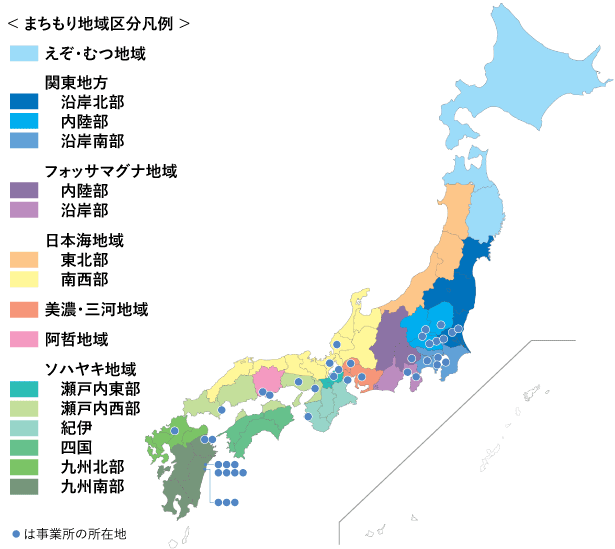

旭化成ホームズが開発した新しい外構アイテムで、高木・中木・低木・地被植物の高さの違う4層の植物を組み合わせ、都市の住宅地に設置できるコンパクトさを持ちながら、緑の少ない人工的な環境でもいきものたちの利用空間を増やすことができます。さらに「まちもり」アクションでは、全国の事業所において、植物社会学的手法による地域区分を行い、地域植生に配慮した「まちもり」植栽を行っています。

「まちもり」アクション 2019~2022年度の実績

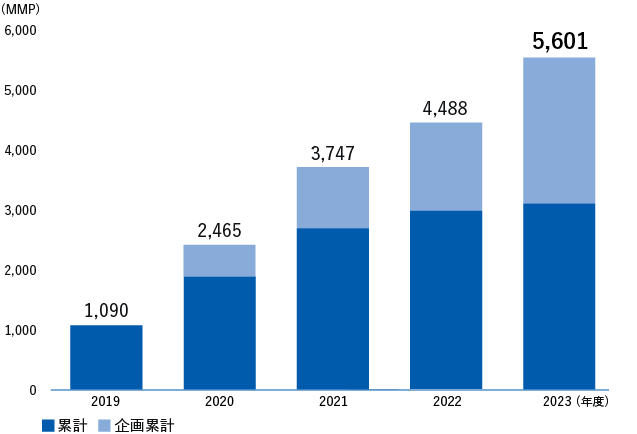

- ※「まちもり」ポイント(MMP)とは 各事業所での取り組みを4つのステージに区分し、各取り組みに対して「まちもり」ポイントを付与し、当社グループ全体で集約します。

「まちもり」ポイント累計

「まちもり」ポイント累計

| ステージ | 取り組み内容(例) |

|---|---|

| Stage1:設置する |

|

| Stage2:観察する |

|

| Stage3:発信する |

|

| Stage4:発展する 他の場所への取り組み |

|

2022年度企画:「まちもり」木の実とタネ ウォッチングの開催

事業所内の緑地や「まちもり」ポット周辺、自宅の庭、近所の公園、道端など身近な場所の自然を感じる機会として、従業員の皆さんを対象に、2022年度は木の実やタネの観察を通して、植物の多様さや動植物のつながりについて考える、期間限定の企画を開催しました。

今回の取り組みでは、9月1日~10月15日の前期、10月16日~11月30日の後期に分け、木の実やタネの運ばれ方を7種類の散布方法から予想し、投稿していただきました。

取り組みの結果、投稿145件(444MMP)、合計61科98種の木の実とタネを確認し、最も多い散布方法は「動物散布」となりました。専門家の方からの解説により「動物散布」の中でも「周食型」では、動物は食物を得て植物はタネを運んでもらう共生関係が成り立つものの、動物の毛や鳥の羽毛に付く「付着型」では動物にメリットは無く、植物による一方的な利用もあることを学びました。

2022年度各地区の主な取り組み

守山地区の取り組み

絶滅のおそれがある淡水魚「ハリヨ」の生息域外保全活動・企業ならびに地域と協働でのトンボの保全活動

守山製造所は、地下水をくみ上げ工業用水として利用しています。設備の間接冷却水として利用した地下水は水質監視を行い、排水として周辺の河川に放流しています。守山製造所の放流水は、農業用水としても利用され、地域の農業や水辺のいきものに欠かせない水となっています。

このような背景を踏まえ、生物多様性と事業活動が深く関係している「水」をテーマにした生物多様性保全活動を2010年度から開始しました。

2015年度からは、絶滅のおそれがある淡水魚「ハリヨ」の生息域外保全活動を、2016年度からは滋賀県に事業所を持つ企業や地域と協働でトンボの保全活動を開始しました。2022年度は、4年ぶりに従業員とその家族を対象としたビオトープ(もりビオ)での観察会を実施しました。観察会では、専門家の解説やサポートを得ながら、池や水路に生息するハリヨや、もりビオで羽化、マーキングをしたマイコアカネを捕まえ観察するなど、楽しみながら生物多様性保全活動を知る機会になりました。

また、守山製造所内の休転工事に合わせて保全池の池干しとハリヨの生息状況調査を行い、800匹以上の個体が生息していることを確認しました。休転工事では、ハリヨの生息に必要な地下水の供給が停止するため、ハリヨは生まれ故郷である金森自治会保全池へ里帰りしました。池干し後は、再度もりビオにハリヨを放流(60匹)し、継続した保護増殖活動に取り組んでいます。

滋賀県内に事業所を持つ企業と連携して取り組む「トンボ100大作戦~滋賀のトンボを救え!」(主催:生物多様性びわ湖ネットワーク)では、地域との協働で湿地に生息するトンボ「マイコアカネ」の生息状況調査ならびにコンテナビオトープを用いた保全に取り組んでいます。

2022年度は、マイコアカネの産卵、ヤゴ、羽化、成虫の各段階を確認することができました。これは昨年、コンテナビオトープで羽化したマイコアカネが、もりビオに定着した証となります。

また、もりビオでは、守山市内では情報が少ない種であるマルタンヤンマを含め、その他6科15種のトンボが確認でき、もりビオが地域の生物多様性に欠かせない場所であることが実感できました。

引き続き、もりビオでの保全活動を通じ、生物多様性保全活動に取り組みます。

「もりビオ」での観察会の様子

「もりビオ」での観察会の様子 金森自治会でのハリヨ里帰りの様子

金森自治会でのハリヨ里帰りの様子

旭化成住工の取り組み

森と水をつなぐ東近江の暮らし再発見プロジェクト

旭化成住工滋賀工場では、周辺のトンボ調査の結果から、近年、生息環境が悪化し絶滅のおそれがある滋賀県レッドデータ・重要種であるヨツボシトンボを対象(推しトンボ)として、2017年6月に滋賀工場敷地内に創出した「湯屋のヘーベルビオトープ」を中心に保全活動を行っています。

2021年5月までの5年間で、「湯屋のヘーベルビオトープ」で羽化したり外部から飛来したヨツボシトンボが繁殖活動を行っていることを確認したことから、ほぼビオトープに定着したと判断しました。

2022年度はビオトープで羽化したヨツボシトンボが一定期間滞在、定着するための植栽構築を目的として、6月にはビオトープ周辺の実生(みしょう)植物のうち、常緑樹を、11月には落葉樹を中心にポットへの植え替えを行いました。

今後、2~3年を目途にポットで育苗し、その後ビオトープの周りに植え替えを行う計画です。

ビオトープで羽化したヨツボシトンボ

ビオトープで羽化したヨツボシトンボ 落葉樹の育苗

落葉樹の育苗

鈴鹿地区の取り組み

鈴鹿製造所内には製造所を南北に横切る19号河川が流れており、ここには製造ラインで利用した冷却水等が水質管理しながら放流されています。この19号河川は川幅が狭いものの、古くからある石畳の護岸を大切に守りながら、水生植物や生物が生息しやすい環境を保持しています。この石畳の周辺や隙間には、キクモ等の植物が生え、カニが生息し、オイカワやナマズなどの魚類が往来、また、水辺にはトンボ、時折は鴨やゴイサギ、しらさぎなどの鳥類が飛来し羽を休める場所になっています。これまで、スッポン夫婦は多くの社員に目撃されていましたが、先日にはスッポンの子亀も除草時に保護され、親子で生息していることも確認できました。河川のそばを歩く時には、どのような生物に出会えるのか楽しみになっています。多くの水生生物等が生息しているこの19号河川の水辺環境を維持するためにも、放流水の水質管理を確実に行うことが重要です。今後も、各製造課で水質管理を確実に行うとともに、排水経路を統合して河川放流口の水質管理を強化すること、また、石畳の護岸を着実に保全していくことにより、これらの水生生物が安心して住めるよう環境保全に取り組んでいきます。

最近目撃された鴨夫婦(左側が19号河川の護岸)

最近目撃された鴨夫婦(左側が19号河川の護岸) 左:保護されたスッポンの子亀(メジャーの左側)、右:放流しました

左:保護されたスッポンの子亀(メジャーの左側)、右:放流しました

延岡・日向地区の取り組み

延岡支社では、2007年から、宮崎県が推進する「企業の森づくり」制度を活用し、宮崎県日之影町で23ha、高千穂町で20ha、五ヶ瀬町で1ha、延岡市北方町で3haの計47ha余りの山林を、スギ・ヒノキなどの人工林から、広葉樹を主体とした自然林に戻す植樹活動を進めてきました。

過去には400名規模で開催することもあった植樹活動は、コロナ禍の影響もあり一時期開催を見送っていましたが、2022年度より参加人数を約150名に縮小し、再開しております。2023年度は約120名の参加で、1haの土地に1,500本の植樹を行いました。

植林の様子

植林の様子 植樹後の記念撮影

植樹後の記念撮影

旭化成ホームズの取り組みは以下を参照ください。