汚染防止と資源循環

方針

旭化成グループでは、地球環境対策に関する方針の中に「循環型社会の構築」を、またマテリアリティにおいても「循環型社会への取り組み」を掲げ、ライフサイクル全体を通して効率的な資源・エネルギー利用と環境負荷低減を目指しています。産業廃棄物削減、化学物質の負荷低減、大気汚染・水質汚濁防止、資源の有効活用等の各取り組みを通じて、循環型社会の構築に向けて取り組んできました。

また、2050年に向けて目指す姿として「Care for People, Care for Earth(人と地球の未来を想う)」を掲げ、カーボンニュートラルでサステナブルな世界の実現に向けて、循環型経済社会の構築にも貢献していきます。

産業廃棄物の発生抑制と再資源化推進

当社グループでは、産業廃棄物の3R―抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)に加えてRenewableに取り組んでいます。

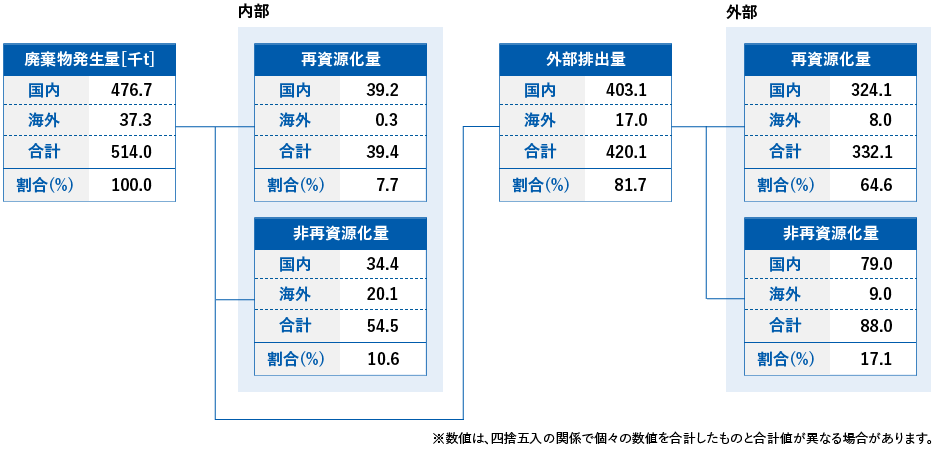

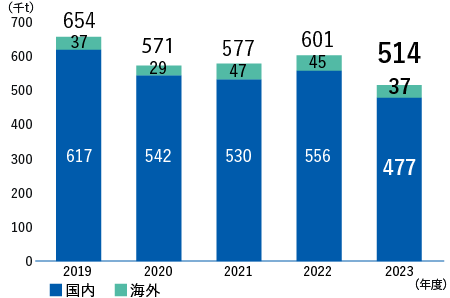

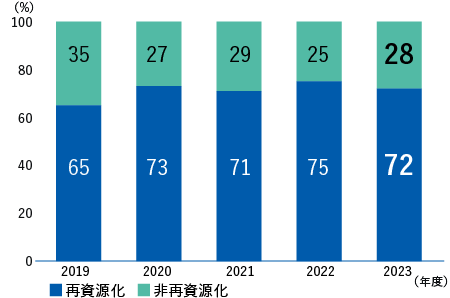

当社グループ(国内、海外)の2023年度の産業廃棄物発生量は514.0千トンで、うち特別管理産業廃棄物は14.6千トンでした。また、産業廃棄物の再資源化率※1は72.3%、非再資源化率※2は27.7%(うち熱回収は19.8%)でした。今後も再資源化を推進していくために、廃棄物の分別、再資源化可能な処理先の模索等の取り組みを進めていきます。

また、廃プラスチックの排出抑制、再資源化率向上の取り組みを推進しています。2023年度の国内廃プラスチック排出量は20.4千トン(前年度比4.4%減少)、再資源化率は46.9%(前年度から0.3%減少)でした。排出抑制として、原単位向上(不要端材の排出抑制)の取り組みや排出プラスチック有価化(原料化等)の取り組みを進めています。再資源化の取り組みとして、廃プラスチックのマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル処理可能なリサイクラーへの処理委託を進めています。今後も廃プラスチックの排出抑制、再資源化の取り組みを進めていきます。

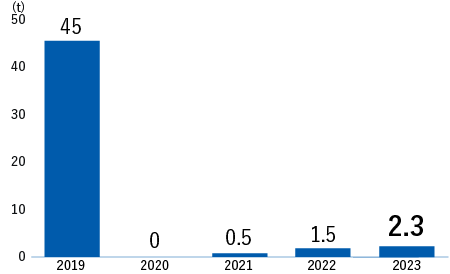

当社グループではこれまで国内廃プラスチックの埋め立てをゼロにする目標※3に向けて取り組んできました。2023年度は一過性の建設廃棄物を有効利用できなかったことから、廃プラスチック埋め立て量は2.3トンとなり、目標を達成できませんでした。引き続き廃プラスチック埋め立てゼロへの取り組みを進めていきます。

PCB※4廃棄物の管理と処分についても、ステンレス容器に入れて倉庫で保管する等管理を徹底するとともに、低濃度PCB廃棄物も含めた処分も計画的に進めていきます。PCB含有電気工作物においては把握、更新を計画的に行い、処分を進めています。

また、産業廃棄物管理票(マニフェスト)による日常管理に関して、電子マニフェスト化を進め、管理の強化を行っています。さらに産業廃棄物収集・運搬業者および処理業者が適正な処分を行っているか、定期的に現地を訪問して、その処理状況を確認しています。

- ※1再資源化率ケミカルリサイクル、マテリアルリサイクルの割合

- ※2非再資源化率熱回収、減量化、埋め立て処分の割合

- ※3廃プラスチックの埋め立てをゼロにする目標住宅事業で発生する廃プラスチックを除く

- ※4PCB(ポリ塩化ビフェニル)“Polychlorinated Biphenyl”の略で、難分解性かつ、人の健康および生活環境に被害を及ぼす恐れがあるため、日本では製造・使用が実質的に禁止されています。

廃棄物処理フロー(2023年度実績)

廃棄物処理フロー(2023年度実績)

産業廃棄物発生量の推移

産業廃棄物発生量の推移 再資源化割合の推移

再資源化割合の推移- ※2019年度~2021年度は固形燃料化、原燃料化を再資源化(マテリアルリサイクル)にカウント

2022年度以降は非再資源化(熱回収)としてカウント

- ※2019年度~2021年度は固形燃料化、原燃料化を再資源化(マテリアルリサイクル)にカウント

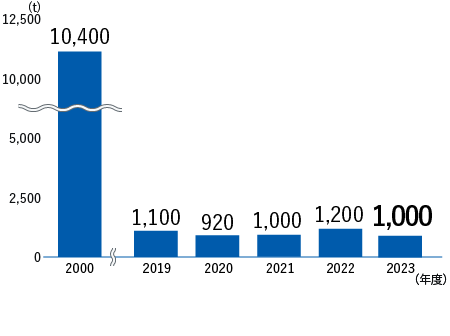

国内廃プラスチック埋め立て量の推移

国内廃プラスチック埋め立て量の推移

※住宅事業で発生する廃プラスチックを除く

建材・住宅事業の産業廃棄物の削減

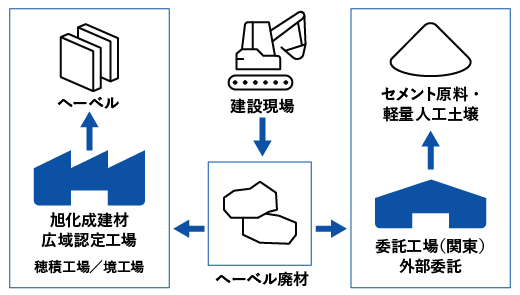

建材事業においては、旭化成建材の広域認定制度※1により販売したヘーベルパネルを回収し、自社工場や他社でリサイクルしています。また、旭化成ホームズ※2では、住宅建設現場の廃棄物の発生量の削減、廃棄物の分別回収に取り組んでおり、新築建設現場では、最終処分量ゼロを継続しています。

「ヘーベルパネル廃材」リサイクルの仕組み

「ヘーベルパネル廃材」リサイクルの仕組み

- ※1広域認定制度環境大臣が産業廃棄物の再資源化に資する広域的な処理を行う者を認定し、関係する地方公共団体ごとの許可を不要とする特例制度のこと。産業廃棄物の再資源化をより一層促進させるために創設されました。

- ※2旭化成ホームズの循環型社会への取り組みについては、こちらをご覧ください。

化学物質の負荷低減

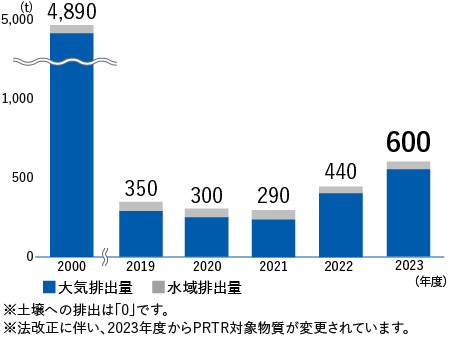

当社グループでは、PRTR※1法対象物質や自主的に定めた化学物質に関して、有害性の高いものや排出量の多いものから優先的に削減に取り組んでいます。下記のグラフに示すように、PRTR法対象物質の排出量およびVOC※2排出量は、2000年度対比それぞれ88%、90%削減しました。今後も運転管理、設備管理を強化し、不測の排出を削減していきます。

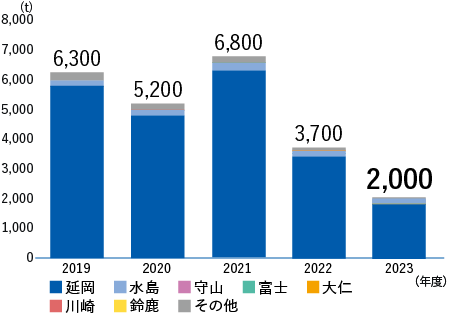

PRTR法対象物質排出量の推移

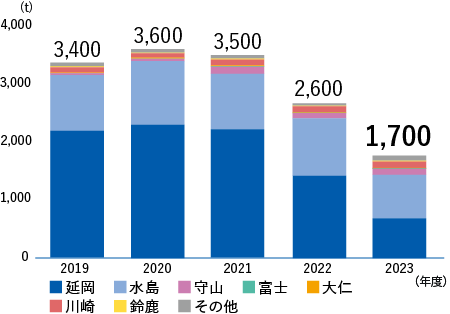

PRTR法対象物質排出量の推移 VOC排出量の推移

VOC排出量の推移

- ※1PRTR制度 “Pollutant Release and Transfer Register”の略で、有害性のある化学物質を取り扱う工場や事業所が、化学物質ごとに環境への排出量や、廃棄物としての移動量を把握・報告(登録)し、その結果を国が公表する制度です。

- ※2VOC “Volatile Organic Compounds”の略で、揮発性有機化学物質のことです。排出されたときに気体状の物質すべてを指します。ただし、メタンおよび一部フロン類は、オキシダントを形成しないことからVOC規制から外れています。

フロン排出抑制の取り組み

当社グループではフロン排出抑制法に基づき法対象機器、設備の適切な維持管理、フロン漏えいの対策に取り組んでいます。

当社グループの2023年度フロン類算定漏えい量※は616.0t-CO2でした。

今後も継続してフロン漏えいの対策に取り組んでいきます。

- ※フロン類算定漏えい量機器の整備時にフロン類の充塡回収をした場合に、充塡・回収証明書に基づき算出したフロン類の漏えい量。

大気汚染防止

当社グループでは、大気、水域および土壌や地下水を汚染しないよう、排出管理、漏えい防止対策を実施しています。また、臭気対策としての排ガス吸収設備の導入や、排水処理施設の能力増強等、設備対応も実施しています。土壌汚染に対しては、土壌汚染対策法および関係条例に則り、調査・措置を実施しています。大気汚染防止法に関わる物質については、継続して規制基準内で管理しています。

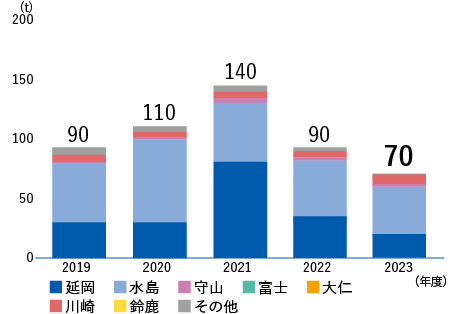

SOx排出量の推移

SOx排出量の推移 NOx排出量の推移

NOx排出量の推移

ばいじん排出量の推移

ばいじん排出量の推移

資源の有効活用

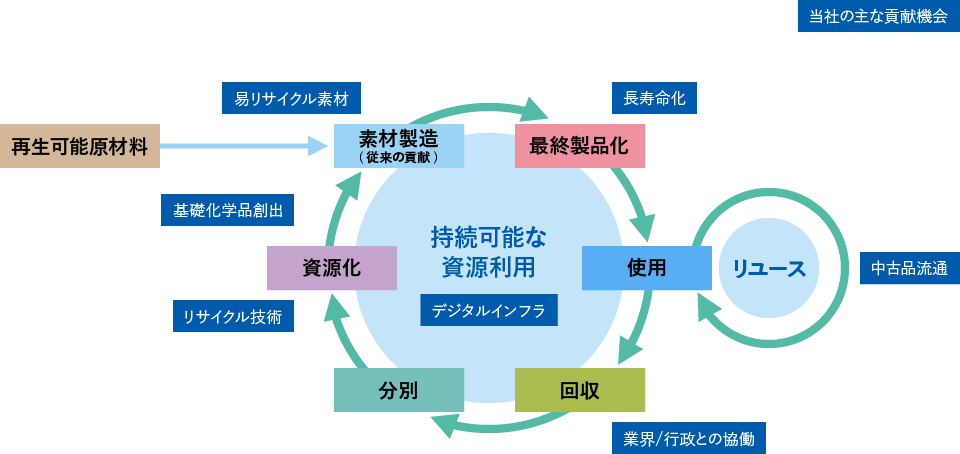

サーキュラーエコノミーへの移行は、限りある資源の持続的活用、GHG排出量削減、製品廃棄による地球環境や生態系への負荷低減などの点から、持続可能な社会を実現していく上での重要テーマであると考えています。当社グループは、使用済みプラスチックのリサイクル、バイオマス原料の使用、製品の長寿命化やリサイクル性の向上などに取り組んでいます。

サーキュラーエコノミーの実現に向けた取り組み

「BLUE Plastics(Blockchain Loop to Unlock the value of the circular Economy)」

「BLUE Plastics」とは、再生プラスチックの資源循環を可視化するプラットフォームです。サーキュラーエコノミー社会の実現のためには、消費者の行動が大きな役割を担うことから、「BLUE Plastics」はリサイクルチェーンに関わるさまざまな企業や消費者が幅広く利用できるオープンなプラットフォームとして、リサイクルチェーンの可視化と消費者行動変容を実現し、資源循環を推進していきます。

詳しくは以下より「BLUE Plastics」のウェブサイトをご参照ください。

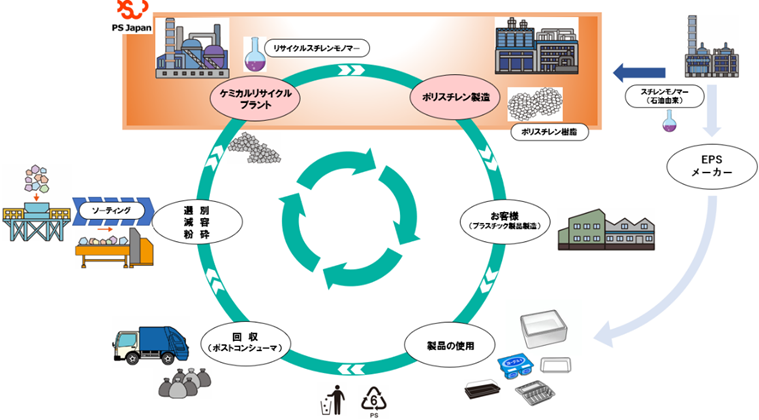

ポリスチレン樹脂のケミカルリサイクル実証

ポリスチレンは食品トレーなどに使用されており、世界で広く用いられているプラスチックの一つです。当社グループ子会社のポリスチレンメーカーであるPSジャパンでは、2023年に使用済みポリスチレンをスチレンモノマーに戻す、ケミカルリサイクルの実証プラントの稼働を開始しました。再生されたポリスチレンは製品安全性要求の厳しい食品接触用途にも使用が可能で、リサイクルの推進に大きく寄与します。実証プラントでの検証から社会への実装へと段階を進め、廃棄物の削減と資源の有効活用を実現していく計画です。

他にも、当社はさまざまな観点からサーキュラーエコノミーに取り組んでいます。

- 旭化成、欧州における食塩電解セルレンタルサービスの実証を開始 | 2023年度 | ニュース | 旭化成株式会社 (asahi-kasei.com)

- 旭化成と三井物産、バイオメタノールの供給・調達体制構築 | 2023年度 | ニュース | 旭化成株式会社 (asahi-kasei.com)

- 海に漂うマイクロプラスチックの年齢を推定する手法を開発 | 2023年度 | ニュース | 旭化成株式会社 (asahi-kasei.com)

- 旭化成とマイクロ波化学、マイクロ波を用いたポリアミド66のケミカルリサイクルの共同実証試験を開始 | 2023年度 | ニュース | 旭化成株式会社 (asahi-kasei.com)