トップCreating for TomorrowTomorrow’s Stories 世界を結ぶ回路へ、旭化成の半導体事業の新拠点で目指す「共創」とは

世界を結ぶ回路へ、旭化成の半導体事業の新拠点で目指す「共創」とは

2024年10月18日

旭化成グループで半導体(電子部品)事業を手掛ける旭化成エレクトロニクスは、2024年6月に技術開発拠点「AKM※Co-creation & Technology センター」を新横浜にオープンした。本記事では半導体事業のこれまでの軌跡を振り返りながら、その強みや特色、そして新拠点開設のねらいに迫る。

- ※旭化成エレクトロニクス英文社名:Asahi Kasei Microdevices

小さなセンサーや回路で、幅広く大きな貢献を

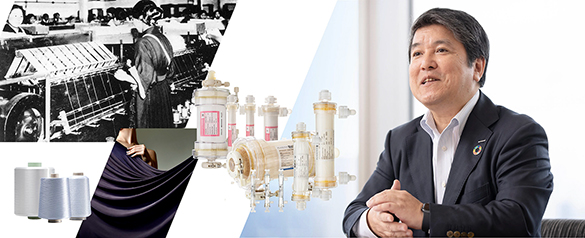

旭化成はアンモニア合成技術と繊維技術によって事業を起こし、石油化学事業、住宅事業に進出。その後、1980年に磁気センサーの事業に参入し、1983年にLSI(大規模集積回路)事業へ本格的に進出。化学でも、繊維でも、住宅でも、医療でもない……半導体という新たな世界への挑戦が始まった。

そこから約20年が経った2000年代、PCや携帯電話の急速な普及をはじめ、産業や生活のあらゆるシーンでデジタル化・IT化が加速する激動の時代の中で、旭化成はコア技術である「センサー技術」、「アナログ処理技術」、「ソフトウェア・アルゴリズム技術」に磨きをかけ、ニッチな分野で顧客の期待に一つひとつ応え続けビジネスを成長させてきた。

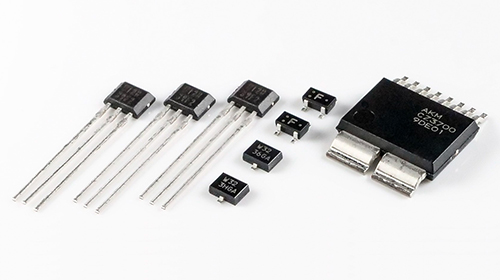

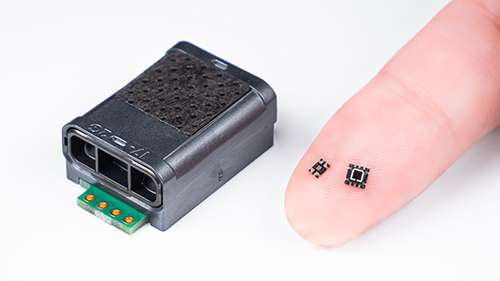

特に磁気センサーは、デジタルカメラやスマートフォンなどの手ぶれ防止機構に採用され多くのシェアを獲得。誰もが気軽にクオリティの高い写真を撮れる世の中に、旭化成は陰ながら貢献し続けてきた。また今日私たちがスマホなどのマップ上で自身の進行方向が表示される機能は、旭化成が手掛ける「電子コンパス」が実現している。その他にもCO2センサー、可燃性ガスセンサー、アルコールセンサーなどのセンサーモジュールも展開し、住宅や自動車の快適な空間の実現や、生活の安全にも貢献している。

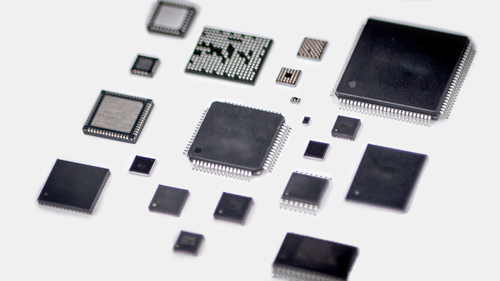

また、低消費電力・高速・高精度を特長とする旭化成のオーディオICはスマホなどの携帯機器、カーナビ、ヘッドフォンなど、様々なオーディオ製品に組み込まれている。その他にも超高分解能(32bit)アナログデジタルコンバータ、再生機の音質の要であるデジタルアナログコンバータや高度なオーディオ処理が可能なデジタルシグナルプロセッサを展開し、今ではオーディオマニアと言われる耳の超えたユーザーに愛される高音質ブランドに成長した。現在もなお大手AV機器メーカーと協働し、オーディオ市場でシェアを拡大し続けている。

このように、指先サイズよりも小さなセンサーや回路を通じて、旭化成は幅広い領域で“いのち”と“くらし”に貢献し続けてきた。

旭化成の半導体製品

電流センサー

電流センサー ガスセンサー

ガスセンサー

オーディオIC

オーディオIC

独自の風土が、対応力と技術力を高めてきた

半導体業界の中でも独自の道を歩み、高い技術力と対応力で評価を獲得してきた旭化成。その背景には、この会社ならではの風土がある。

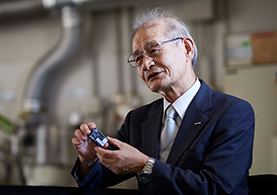

「半導体事業を立ち上げた当初から、お客様の要望に合わせて製品の開発と提供をしてきました。つまり、私たちは、ニーズありきのビジネススタイルなんです。だからこそ、粘り強くお客様に寄り添い続け、どれだけ開発が難航しても最後までやり切る。そういったマインドが今でも変わらず、脈々と受け継がれています」。旭化成エレクトロニクスの執行役員を務める竹原は、自身の30年近いキャリアを振り返る。

そして、技術力の高さについても旭化成の半導体事業の歴史と風土が大きく影響していると話す。「総合化学メーカーから生まれた半導体事業であったため、元々は小さな規模から事業がスタートしています。そのため特に、半導体事業のメンバーはベンチャー気質で新しい挑戦に前向きな側面が強いかもしれません。仲間や部下のチャレンジにもサポーティブで、お客様に役立つことで『やりたい』と言えば、やらせてもらえる空気があります。だから、仕事を楽しめるし、技術も伸びるという好循環があるのではないか思います」。個々人のアイデアや意志を尊重し、主体性を発揮できる環境だからこそ、技術力が伸びていく。「実は、私も最近まで自分で回路設計をしていまして……」。はにかみ笑いを浮かべる竹原は、仕事を楽しむ技術者の片鱗を見せてくれた。

目には見えないが、“風土”という無形資産は、確かでスピーディーな対応力と高い技術力という半導体事業のビジネスの競争力につながっている。

執行役員の竹原

執行役員の竹原

新たな技術開発拠点を開設、半導体事業でさらなる共創を

半導体事業に進出してから40年以上の月日が流れる中で、決して順風満帆な時間を過ごしてきたわけではない。ここ数年は工場火災や、コロナ禍による従業員同士の対話の機会の減少など、なかなか思うようにビジネスを前進させることができない日々が続いた。

しかし厳しい事業環境を迎える中で、「世界を結ぶ回路へ」という言葉をスローガンに半導体事業としての理念を策定。神保町と厚木の2ヵ所にあった開発・設計・研究開発拠点を集約し、新たな技術開発拠点である「AKM Co-creation & Technology センター」を新横浜にオープンした。この新横浜の拠点づくりでは公募にて従業員が参画。現在もアイデアを出し合ってアップデートを続けている。

新拠点では、従業員同士のコミュニケーションの活性化だけでなく、お客様や社外パートナーとの共創も目指している。1Fには、デモ用自動車展示エリアを設け、その場でお客様からのフィードバックを受けて開発・設計をスピーディに進める環境を整えた。2Fには旭化成の技術やソリューションを体感できるPoC (Proof of Concept)エリアや、実際に開発したオーディオ部品が奏でる音を試聴できるオーディオルームを併設している。

共創相手は社外だけに留まらない。電子部品を用いた新たなビジネスアイディアのコンペティションを社内の電子材料事業をはじめとした旭化成グループの他事業のメンバーを招き開催している。

今後は、この「AKM Co-creation & Technology センター」を起点に、お客様や社外パートナー、多様な事業を展開している旭化成グループの仲間たちと共に共創のタネを生み出していく。

時代の変化がより一層激しくなり、CASE※のような大変革期に突入していく中でも、ニッチな分野でコアなファンを増やしていくというスタイルは変わらない。だからこそ、旭化成らしさが何よりも重要になってくると竹原は話す。

「自分で手を挙げ、自分で道を切り拓くからこそ、旭化成の仕事は楽しいんです。私は、事業理念の策定や、新横浜の新設をきっかけに、もっと『やりたい』という声が出てきてほしいと思っています。それが新たなイノベーションを創出や責任を持ってお客様の期待に最後まで応え続ける原動力であり、私たちの最大の強みなので」。

ニッチな細い道かもしれない。おそらく、課題はいつも難解だろう。それでも、そこに困っているお客様がいるのであれば、これからも旭化成の半導体事業は全力で寄り添って新たな道を切り拓いていく。

- ※CASEは、変革の時代を迎えている自動車産業の動向を象徴するキーワード「Connected」、「Autonomous」、「Shared & Services」、「Electric」の頭文字をとった造語

PoC エリア

PoC エリア オーディオルーム

オーディオルーム デモ用自動車展示エリア

デモ用自動車展示エリア

- ※肩書・記事内容は取材当時のものです。