旭化成グループの環境貢献製品

環境貢献製品とは

旭化成グループでは、製品やサービスのライフサイクル全体で環境改善や環境負荷の低減に貢献している製品・サービスを「環境貢献製品」として社内で認定しています。

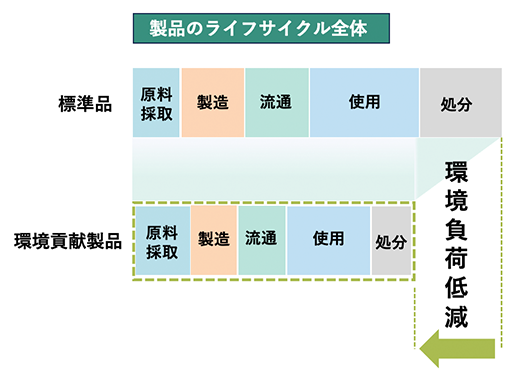

環境貢献製品と環境貢献量の概念図

環境貢献製品は、原料採取から製造、流通、使用、処分に至るまでの各段階を対象に評価します。

評価の際には、市場における標準品や当社の従来製品(ベースライン)と比べ、環境への負荷が全体として低減できているかを確認します。

一部の工程で環境負荷が高い場合でも、ライフサイクル全体で負荷を抑えられていれば「環境貢献製品」として認定されます。

こうした取り組みを通じ、社会全体での環境負荷低減に貢献できると考え、当社は積極的に推進しています。

環境貢献製品の環境貢献量の算定は、日本LCA学会、日本化学工業協会、経済産業省、持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)などが公表する各種ガイドラインを参考に、当社が策定した「環境貢献製品に関するガイドライン」に基づいて行っています。環境貢献量などの算定にあたっては、国立研究開発法人産業技術総合研究所が提供するLCA(ライフサイクルアセスメント)データベース「IDEA」などの外部データベースなどを活用しています。

目標と実績

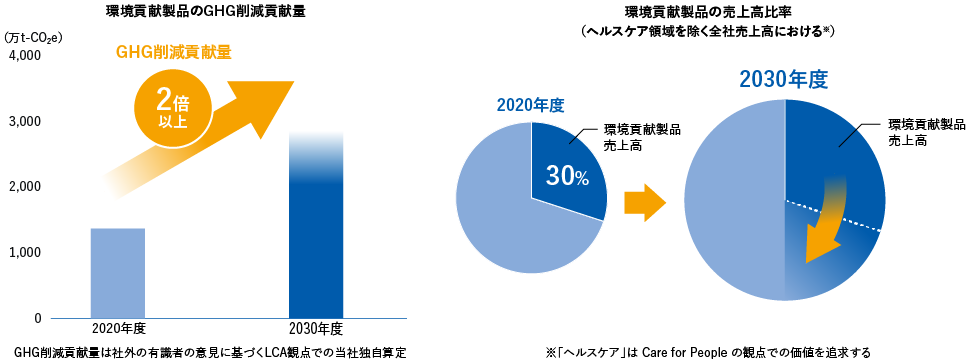

当社グループは、環境貢献製品を通じたGHG削減貢献量の拡大により、社会全体のGHG排出量削減に貢献することを目指しています。

具体的には、GHG削減貢献量を2020年度比で2030年度に2倍以上、2035年度に2.5倍以上にするという目標を掲げています。

これまで26の製品を環境貢献製品として認定し、2024年度GHG削減貢献量は2020年度比1.51倍となりました。

環境貢献の視点をさらに重視して研究開発を行うなど、事業を通じて環境貢献を拡大していきます。

環境貢献製品の展開によるGHG排出量削減への貢献

GHG削減貢献量の推移と目標(2020年度を100としたときの指数)

GHG削減貢献量の推移と目標(2020年度を100としたときの指数)

2024年度削減貢献量の参考値:約1,950万t-CO2e※

- ※ベースラインや寄与率の考え方などは、当社の管理上の観点も考慮しながら、それぞれの製品において妥当と考えられるものを個別に設定しています。

そのため、各製品の貢献量の単純合計値である上記数値は、一定の条件下での合理性を有するものであること(他社との比較には適さないこと)にご留意ください。

次期環境貢献候補製品の新設

当社では、2024年度より「次期環境貢献候補製品」という新たな枠組みを設け、将来の環境貢献製品となりうる研究開発段階の技術や製品アイデアについて、早期から環境貢献度(GHG削減貢献量など)を評価・可視化する取り組みを開始しました。

研究開発の段階からLCAの視点を導入することで、設計・素材選定・プロセス構築の各段階での環境影響を定量的に評価し、上市後のスムーズな認定や環境価値創出につなげることを目指しています。

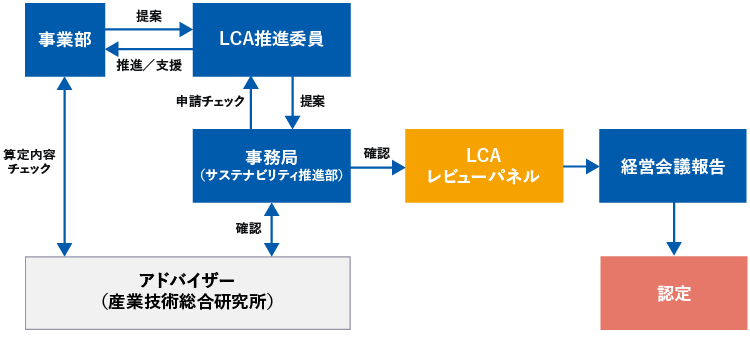

社内認定の流れ

各事業から提案された製品について、LCAレビューパネルで外部有識者がLCA視点で環境貢献の合理性を確認した上で、「環境貢献製品」として社内認定しています。なお、アカデミックな視点を取り入れることによって、当社グループ人財の知識やスキルの向上が促進されるとともに、中長期的な視点で環境貢献製品の取り組みを推進することへの理解をより深めることにもつながっています。

LCAレビューパネル(2025年6月26日実施)

- 委員長

- 内田 裕之 氏 (みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 プリンシパル)

- 委員

- 松田 圭悟 氏 (名古屋大学 教授)

小林 謙介 氏 (県立広島大学 准教授)

LCAレビューパネルでは、各製品の担当者が環境貢献内容を説明し、外部有識者の方々から、比較対象(ベースライン)の設定や環境貢献の考え方の妥当性についてコメント、アドバイスをいただいています。

外部有識者 内田 裕之 氏 (みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 プリンシパル)

削減貢献量/環境貢献製品は、企業の成長とGHG排出削減が整合した取り組みとして、これまで以上にその重要度が高まってきています。

一方で算定方法を誤ると、社会に対して誤解を与え、正しいGHG排出削減に結びつかないなどのリスクが危惧されます。

旭化成グループでは、主要なガイド文書に基づいた算定、社外有識者レビュー、およびそのプロセスの開示など、GHG排出削減に向けて真摯に取り組まれていることを高く評価いたします。

今後も適切な運営のもと、2030年・2035年の目標達成に向けた活動を期待いたします。

※役職等は掲載当時

環境貢献製品の紹介

-

モバイル機器用カメラモジュール向けIC※1

モバイル機器用カメラモジュール向けIC※1・ 機能統合による省資源化

-

人工皮革「Dinamica®」

人工皮革「Dinamica®」・ リサイクルPET使用率向上と溶剤(DMF)削減

OPSフィルム「エコループ®」

OPSフィルム「エコループ®」・ リサイクル原料の比率向上

CO2を原料としたジメチルカーボネート

CO2を原料としたジメチルカーボネート

製造プロセス・ CO2原料化

-

CO2を原料としたポリカーボネート

CO2を原料としたポリカーボネート

製造プロセス・ CO2原料化

-

アジピン酸の製造プロセス

・ N2O分解での高効率性

-

シクロヘキサノールの製造プロセス

・ 高収率性

-

アクリロニトリルの製造プロセス

・ 高収率性(触媒因)

-

リチウムイオン電池セパレータ

CO2センサー

CO2センサー・ 換気量の最適化

電流センサー(大型エアコン部材)

電流センサー(大型エアコン部材)・ インバータモータ化による省エネルギー

ホール素子・ホールIC

ホール素子・ホールIC

(家庭用エアコン部材)・ インバータモータ化による省エネルギー

通信基地局向け温度補償型

水晶発振器(TCXO)用IC※2・ ヒーター不使用による消費電力削減

戸建住宅「ヘーベルハウス™」

戸建住宅「ヘーベルハウス™」・ 60~100年使用可能/ZEH他、省エネルギー

賃貸住宅「へーベルメゾン™」

賃貸住宅「へーベルメゾン™」・ 60~100年使用可能/ZEH他、省エネルギー

断熱材「ネオマフォーム™」

断熱材「ネオマフォーム™」・ 高断熱性能による省エネルギー

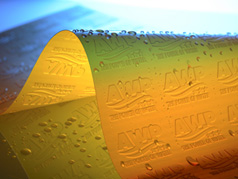

印刷版用 感光性樹脂「AWP™」

印刷版用 感光性樹脂「AWP™」・ 高印刷性・生産性、溶剤不使用

水殺菌用UVC-LED

水殺菌用UVC-LED・ 省電力(+水銀不使用)

-

樹脂成形機用洗浄剤

樹脂成形機用洗浄剤

「アサクリン™」・ 成形機洗浄での省資源

-

低燃費タイヤ用合成ゴムS-SBR

低燃費タイヤ用合成ゴムS-SBR・ タイヤの転がり性能に寄与

-

改質アスファルト向けエラストマー

改質アスファルト向けエラストマー・ 道路耐久性向上

変性PPE「ザイロン™」

変性PPE「ザイロン™」

(太陽電池コネクタ部材)・ 高電圧対応によるモジュール数、

使用樹脂量削減

HDI系ポリイソシアネート

HDI系ポリイソシアネート

「デュラネート™」低粘度グレード・ 顧客塗料メーカーでの溶剤使用量の低減

ソフトフィール(触感)塗料向け

ソフトフィール(触感)塗料向け

ポリカーボネートジオール

「デュラノール™」・ 溶剤使用量(酢酸ブチル)の削減

-

変性PPE「ザイロン™」

変性PPE「ザイロン™」

(車載二次電池部材)・ HEV車の電池ケースを軽量化

- ※1写真はレンズ制御ICが内蔵されたスマートフォン用カメラモジュール

- ※2写真はTCXO用ICが形成されたウェハー