トップCreating for TomorrowTomorrow’s Stories 交換膜事業のビジネスモデル変革が支える苛性ソーダ・塩素の供給

交換膜事業のビジネスモデル変革が支える苛性ソーダ・塩素の供給

2025年10月3日

「信頼」に甘んじず、さらなる価値を届けるために——。旭化成の交換膜事業の新たなビジネスモデルへの進化。節目の50年を迎えた今、その挑戦の裏側に迫る。

Contents

多くの国で採用されている食塩電解プラントの、環境負荷の低減に貢献する技術

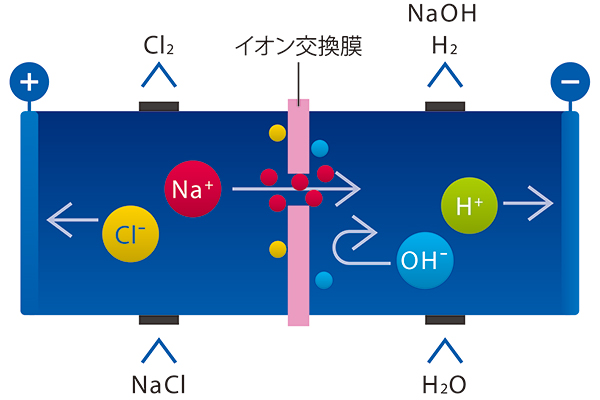

イオン交換膜法食塩電解プロセスとは、イオン交換膜を使用して食塩水を電気分解し、苛性ソーダ、塩素を生産するシステムだ。旭化成は、このプロセスを世界で初めて商業ベースで稼働させた実績を持つ。従来技術とは異なり、水銀やアスベストなどの有害物質を使用せず、なおかつ電力消費量が少ない技術であり、環境負荷の低減に貢献できる※。

苛性ソーダは紙やパルプの製造、非鉄金属、電子製品、医薬品、化学工業などの製造や、水処理に利用されており、塩素は殺菌剤や漂白剤、塩化ビニル樹脂やウレタン樹脂、合成ゴムなどの製造に利用されている。どちらも、現代社会になくてはならない基礎化学品であり、人々の生活基盤に深く関連しているため、各国の経済成長に比例しながら需要もビジネスも拡大し続けてきた。

旭化成はこのプロセスを1975年に販売開始して以来、約50年に亘る実績と優れた性能によりお客さまから高い信頼を得ており、現在世界30カ国170以上の電解プラントでの採用を獲得している。

- ※原料採取から製造、流通、使用、処分に至るライフサイクル全体で環境改善や環境負荷低減に貢献している製品として旭化成の「環境貢献製品」認定。

イオン交換膜

イオン交換膜 イオン交換膜法の基本原理

イオン交換膜法の基本原理 イオン交換膜法食塩電解プロセスを採用する電解槽

イオン交換膜法食塩電解プロセスを採用する電解槽

その「信頼」に甘んじず、変革へと動き出す

交換膜事業のビジネスは、イオン交換膜法食塩電解プロセスに必要な製品ならびにアフターサポートをワンストップで提供できる強みを武器に安定成長を続けていた。しかし、電解プラントは電流量や温度など使用条件に非常に敏感で、運転条件の微差によって、電力消費量や設備の寿命にも影響が出やすい。豊富な実績と優れた性能によって高い信頼を得てきたが、「プロセスの安定稼働」という一段高い視点で見た際に見えてくるお客さまの課題や、IoTによる監視の高度化やサステナビリティの要請といった時代の変化に応えるためにも、新たなアプローチに挑戦する必要があった。お客さまの安定生産、ひいては化学産業や人々の生活に欠かせない基礎化学品である苛性ソーダと塩素を、これからも確実に供給し続けるために──旭化成は、電解分野におけるモニタリングシステムと高度な解析ソフトウェアを提供しているRecherche 2000社(以下「R2社」)の買収、交換膜事業のビジネスモデルの変革に踏み出した。

この変革の起点となったのが、事業部横断で組成されたプロジェクトチームだった。実行計画の策定に始まり、仲間とともに、お客様の課題を想定した提案を重ね、当初は全面的なソリューションビジネスへの移行を模索していた。しかし、初期提案への反応は厳しく「コンセプトは良いが、現場の実態と乖離している」といった声も聞かれた。理想と現実のギャップに直面しながらも、小島は思考を止めなかった。ソリューション提供型にこだわるのではなく、既存の「モノ売り」を主軸としつつ、製品の真価を引き出す「コト売り」を組み合わせる方向へビジネスモデルを再構成。現実的かつ実効性のある形に磨き上げた。

この変革を技術的に支えたのが、R2社と旭化成の橋渡し役を担った大中である。「R2社は、電解プラント向けに予知保全や生産の最適化に向けた高度なモニタリングシステムを提供している会社です。モニタリング企業は世界中にたくさんありますが、R2社のように電解専門でデータサイエンスの知見を生かしてソフトウェアで詳細な分析ができる企業はほとんどありません。このR2社の強みが、交換膜事業へ最大限に生かされる形でサービスやアプリケーションを形にしていきました」大中は両社から生まれるシナジーが最大化されるようにシステム開発を推進していった。

マーケティング部 小島

マーケティング部 小島 マーケティング部 大中

マーケティング部 大中

仲間とともにカスタマーオリエンテッドを実現する

ビジネスモデルをブラッシュアップしていくために、カスタマーサクセス部の諏訪は、モニタリング装置・新システムの導入に関する顧客ヒアリングを開始。しかし、現場での声は決して前向きなものばかりではなかった。「トラブル検知システムのような難しいものではなく、ボタン一つ押して、安定生産ができる電解槽があればOKです」。複雑な思いもあったが、同時にこれは自社製品やサービスへの信頼でもある。「それでも、ワンストップソリューションを掲げる旭化成としてお客さまの安定運転を全面的にサポートすべきであり、モニタリングやデータ分析を旭化成で一元管理することで、お客さまのさらなる安定運転を実現したいと思い、小島さん、大中さんに考えを伝えました」。仲間を介して、現場の声、お客さまのリアルな声に耳を傾けながら、小島と大中はモニタリング装置・システムの提供形態を具体化していった。

カスタマーサクセス部 諏訪

カスタマーサクセス部 諏訪

伝達力・提案力も研ぎ澄ます

そして、世界中のお客さまにヒアリングを行う中で、改めて痛感したのが自分たちの新たなビジネスモデルの内容や魅力を簡潔に伝える難しさだった。そこで小島は、従来からワンストップで提供してきた電解セル、電極、イオン交換膜、プロセス設計、テクニカルサポートに加え、モニタリング技術やデータ解析技術、新規ソフトウェア・サービスを商品ラインに追加、その商品ラインから顧客課題に合わせ、かつご購入いただいた製品の強みが最大限発揮できるソリューションを提案できる体制を構築。そしてこの新た事業の形を「AlkaNexus」というブランドとして打ち出した。

Chlor-Alkali(クロルアルカリ)の”Alkali”をコンパクトにした「Alka」と、つながりの意である「Nexus」を組み合わせた「AlkaNexus」のブランドロゴ。「クロルアルカリソリューションでお客さま・市場・世界とひとつながりに」という想いと願いがこもったブランドネーム。

地道な対話が生んだ、新たな関係のはじまり

「AlkaNexus」のビジネスモデルとブランドを立ち上げても、実際にお客さまに新規ソリューションを採用していただくまでのハードルは高い。メリットを理解していただいても実際に導入するかは、また別の話。お客さまにとっては、イオン交換膜・電極の交換は数年周期、と交換が必要な時期やタイミングは分かっており、モニタリング技術・データ解析技術に追加予算を投じなくても、これまで通り苛性ソーダと塩素を生産できると考えられてしまう。

提案を重ねる中で、“理解”だけでは不十分で、“実感”していただく必要があると営業担当の中村は感じていた。そこで、既にモニタリングシステムを導入済みのプラントにお客さまを招き、実際の使用者の声を届けるツアーを企画。先行事例を共有することで、さらなる安全・安定稼働を見据えた前向きな判断を後押しできるのではと考えた。約1年にわたった地道な提案活動が実を結び、「AlkaNexus」のソリューションの採用が決定。かつては旭化成のイオン交換膜が採用されていなかったお客さまとの新たな関係が築かれるきっかけを中村は掴んだ。

交換膜営業部 中村

交換膜営業部 中村

データ収集によって技術開発力も向上

R2社によるモニタリングとデータ解析は、先んじて製品の技術開発にも導入され、活用されてきた。そして、今後新たなワンストップソリューションが世界中で採用されていくことは、技術開発においても新たな変革を生み出していくと交換膜技術開発部の遠藤は話す。「使用する塩の成分や電気代などさまざまな条件によって、各国のプラントの最適な運転条件は異なります。モニタリングとデータ解析の導入拡大によって世界中のプラントのデータが私たち技術開発側にも共有されるようになれば、交換膜や電極、電解槽などの開発力をさらに高めていくことができると考えています。また、お客さまのデータを見ることで、私たち自身もこれまで以上にお客さま視点での開発や柔軟な対応に取り組んでいけると感じています」。データで世界中のプラントとつながることで、技術開発も今後さらなる進化を遂げていく。

交換膜技術開発部 遠藤

交換膜技術開発部 遠藤

挑戦は終わらない

お客さま自身による迅速なトラブル対応を可能にするため、お客さま向けポータルサイトを新設し、技術情報を集約したナレッジハブと膜劣化状況の簡易診断アプリをポータルサイト上で公開した。また、持続可能な社会の実現に向けた電解セル・電極の資源循環系サービスにも取り組んでおり、顧客サポートの幅を広げている。

これから「AlkaNexus」は、どのような道のりを歩んでいくのだろうか。小島の展望には、さらなる可能性と夢が詰まっていた。「まずは、『AlkaNexus』で提供する新たなワンストップソリューションを拡大することで、お客さまのビジネスの成功にさらに貢献したいです。その先では、旭化成のデータやノウハウを一つの柱として、カーボンニュートラルや貴金属資源の有効活用など、クロルアルカリ産業が直面している大きな課題の解決にも挑戦していきたいと考えています」。

半世紀にわたって培ってきた知見とノウハウ、お客さまとの信頼関係のバトンを引き継ぎ、製品を売るだけでなく、業界や社会の課題を変えていきたい。次なる50年に向けて、旭化成の交換膜事業における新たな挑戦の幕はもうすでに上がっている。

- ※肩書・記事内容は取材当時のものです。