リスクマネジメント

方針

旭化成グループは、「リスク管理・コンプライアンス基本規程」に基づき、当社グループの事業運営にかかわるリスク管理と有事における対応の基本的な事項について定め、その強化に取り組んでいます。

リスクマネジメントの強化

当社グループはマテリアル、住宅、ヘルスケアの3つの領域にわたる多様な事業を有し、幅広い分野でグローバルに事業活動を展開しています。事業を取り巻く環境が激しく変化する中、当社グループの経営や事業活動に影響を与えうる変化や不確実性に対し、脅威を低減し、機会を逃さず捉えるべく、領域や事業ごとの特性に応じた対応とグループ横断的な対応を組み合わせ、グループ一体となったリスクマネジメント活動を展開しています。

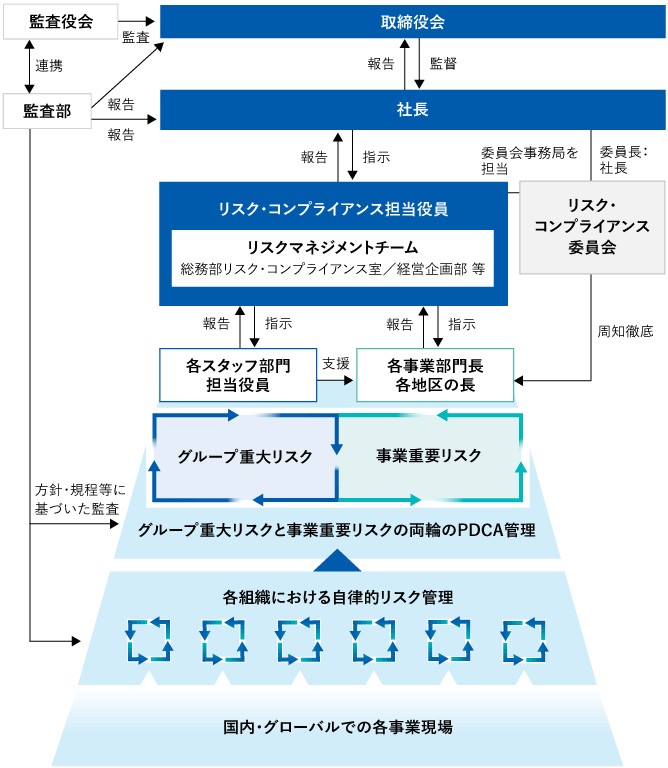

リスク管理プロセスとリスクマネジメント体制

取締役会の監督のもと、リスクマネジメント全体についての責任者である社長をリスク・コンプライアンス担当役員が補佐します。同役員は、社長の指示のもとリスクマネジメント活動を推進しており、個別のリスク対策について各部門長(スタッフ部門担当役員、事業部門長等)に指示・支援を行います。また、リスク・コンプライアンス担当役員のもとにリスクマネジメントチームを設置し、同チームは社内各部門の活動のモニタリング、具体的なリスク対策支援、スタッフ部門と事業部門の組織間連携強化を推進します。そして、社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会において、リスクマネジメントに関する経営レベルの決定事項や指示事項を各部門長へ周知徹底しています。

グループ横断的な活動と各事業部門の活動によるリスクマネジメント

スタッフ部門、事業部門のリスク対応責任者を明確にして各組織の自律的なリスク管理を基本とした上で、定期的にグループ横断的な視点を入れてリスクをマネジメントしています。

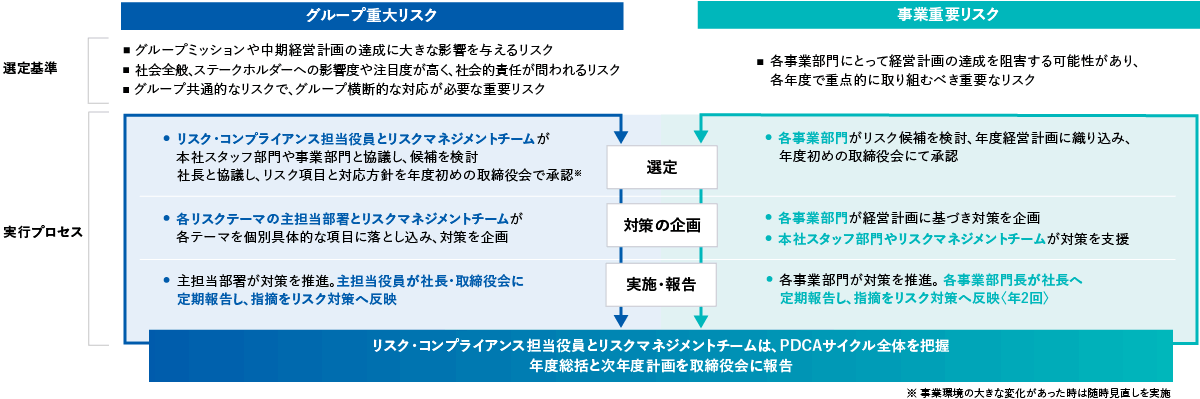

「グループ重大リスク」は、経営に大きな影響を及ぼすグループ全体に関わるリスクであり、取締役会の決議をもって設定し、スタッフ部門が主導して横断的に取り組んでいます。「事業重要リスク」は、事業の特性上影響の大きいリスクや年度経営計画の達成を阻害する可能性があるリスクであり、事業部門が選定、対応し、対応状況は取締役会へ報告しています。当社グループではこれら二つの活動を組み合わせることでリスクマネジメントを実践しています。

なお、2024年度から、より現場に近い組織のリスクマネジメント活動を拡充させて現場への意識付けを強化する取り組みを進めています。

リスクマネジメントのPDCAサイクル(グループ重大リスクと事業重要リスク)

2025年度 グループ重大リスクと主な取り組みの方向性

| グループ重大リスク | 主な取り組みの方向性 | |

|---|---|---|

| 国内外の生産拠点における事故発生リスク・環境安全に関わる法規制に関するリスク |

|

|

| 国内外の品質不正リスク (含法規制・認証等に関するリスク) |

|

|

| 経済安全保障・グローバルサプライチェーンに関するリスク | 米国の関税政策に関するリスク |

|

| 経済制裁・輸出管理規制の強化に関するリスク(川上および川下両方を含む) |

|

|

| 地政学による企業活動に関するリスク |

|

|

| 人権対応リスク(川上および川下両方を含む) |

|

|

| 原料/資材調達リスク |

|

|

| サイバーセキュリティ・技術情報管理に関するリスク | サイバーセキュリティ、通信インフラに関するリスク |

|

| 技術情報流出リスク |

|

|

| 自然災害やパンデミック、テロ/紛争に関するリスク | 本社/オフィス地区(国内外) |

|

| 製造拠点(国内外) | ||

その他下記のリスクについては、当社の経営に重大な影響を及ぼすリスクとして取締役会でモニタリングしています。

| その他の重大なリスク | 主な取り組みの方向性 |

|---|---|

| M&Aに関するリスク |

|

| 気候変動リスク |

|

外部基準を参照したリスク管理システム

当社グループは、リスク管理体制や報告の透明性を確保するため、外部基準として、GRI、環境省「環境報告ガイドライン(2018)」、SASBスタンダード、ISO26000などのフレームワークやスタンダードを参照しています。

ESGリスクへの対応

気候変動をはじめとする環境課題や産業構造の変化、労働人口の減少など、サステナビリティに関する社会動向から新たなESGに関するリスクが顕在化することが考えられます。当社グループではこれらESGリスクにも経営上の重要課題として向き合います。とりわけ、エネルギーを多用する事業の性質上、気候変動への対策は重要であり、経営上のリスク・機会要因として捉えています。

この認識のもと、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に沿って気候変動がもたらす影響の度合いによってシナリオ分析を行い、それぞれのシナリオにおけるリスク・機会の分析および対応策を検討しました。これらの結果を、経営企画部門や各事業領域の責任者で認識し、適切な対応に努めています。

情報セキュリティ

当社グループは、情報セキュリティリスク対策を重大な経営課題と認識しており、「旭化成グループ情報セキュリティポリシー」を策定し、情報セキュリティの確保と一層の向上を目指しています。特に、急増・巧妙化が進むサイバー攻撃に対して、サイバー攻撃の検知・対応ツールの強化、インシデント発生時の適時なエスカレーション・対応体制の構築のほか、eラーニングやメール訓練等による従業員のセキュリティ意識の向上施策をグローバル全体で実施しています。

旭化成グループ情報セキュリティポリシー

旭化成グループは、情報セキュリティの確保を経営の重要な責務と認識し、旭化成グループ情報セキュリティポリシーを定め、実践することを宣言します。

- 1.法令遵守

私たちは、情報セキュリティに関連する法令・社内規程類を遵守します。 - 2.体制整備

私たちは、組織的に情報セキュリティを確保するため、情報セキュリティに関する体制を整備します。 - 3.対策実施

私たちは、情報セキュリティ事故を未然に防ぐため、情報資産に応じた適切な情報セキュリティ対策を実施します。万一、事故が発生した場合は、迅速かつ的確に対応し、被害の最小化と再発防止に努めます。 - 4.従業員教育

私たちは、全従業員が情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産を正しく利用するため、全従業員に対して情報セキュリティ教育を実施します。 - 5.継続的改善

私たちは、継続的に情報セキュリティを確保するため、情報セキュリティに関する取り組みを点検し、必要に応じて改善します。

2016年12月1日制定

情報セキュリティに関する受付窓口

- 旭化成株式会社 IT統括部 セキュリティセンター

- 電話:03-6699-3036(受付時間:平日午前9時~午後5時)

- 電子メール:

個人情報の保護

当社グループは、取得・利用させていただいている個人情報の適正な管理を重要な責務と認識しており、個人情報管理に関するグループ基本原則のもと、各社で個人情報管理に関する規程を策定し、個人情報を適切に取り扱っています。また、全従業員に、情報の取り扱いについてのルールを記載した『情報セキュリティハンドブック』(冊子)の配布、eラーニングによる教育を行っています。

情報セキュリティハンドブック

情報セキュリティハンドブック

知的財産の保護

当社グループは、重要技術情報が意図せずグループ外に流出することを防止するために、管理規程を制定するとともに、「技術拠点における技術流出防止対策ガイドライン」および「技術ライセンス(技術供与)における技術流出防止対策ガイドライン」の発行や、各事業部門における重要技術情報の管理状況集約、経営会議への報告、改善活動の展開、従業員等へのeラーニング等を通じた教育・啓発活動に取り組んでいます。

知的財産に関する事項は、別途公開している知的財産報告書をご参照ください。

危機発生時の緊急事態対応

事故・事件、問題の発生により当社グループの事業運営に重大な支障が生じる場合、または、当社グループの事業活動が原因となり、社会に重大な影響を及ぼしかねない事態が発生した場合には、緊急対策本部を設置し、関係部門と連携して対応する体制を構築しています。

なお、2017年度には、「グループ緊急事態対応規程」を定め、緊急事態発生時における基本方針、緊急対策本部の設置基準・役割などを改めて明文化しています。

自然災害対応については、各製造拠点でリスク想定、減災計画、緊急時対応計画を策定し、継続的に訓練を含めた対応を進めています。また、本社地区では2024年度に、大規模地震への備えとしてグループ安全対策本部マニュアルを整備し、訓練を実施して大規模災害の発生を想定したグループ安全対策本部の初動対応の確認をしました。今後は異なる想定での自然災害訓練の実施や、BCPの整備、充実化を進めていきます。