人財

人財理念

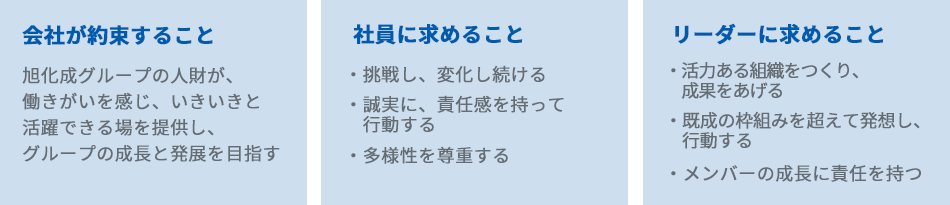

旭化成グループでは、2006年3月に制定した「人財理念」において、「人財」たる従業員一人ひとりが共有すべき価値観や行動の指針をまとめています。従業員がこの理念に沿った行動を積み重ねることを通じ、企業風土として定着させ、従業員一人ひとりの成長と当社グループの発展を実現することを目指しています。

旭化成グループの人財戦略

当社は1922年に創業し、2022年に100周年を迎えましたが、この間、時代とともに変化する社会課題解決に挑戦し、事業ポートフォリオを絶えず変革することで成長を実現してきました。そのような中、今後も、持続可能な社会に向けてさらなる変革が必要であるとの認識のもと、2025年度から始動した「中期経営計画 Trailblaze Together」に連動した人財戦略を策定しました。

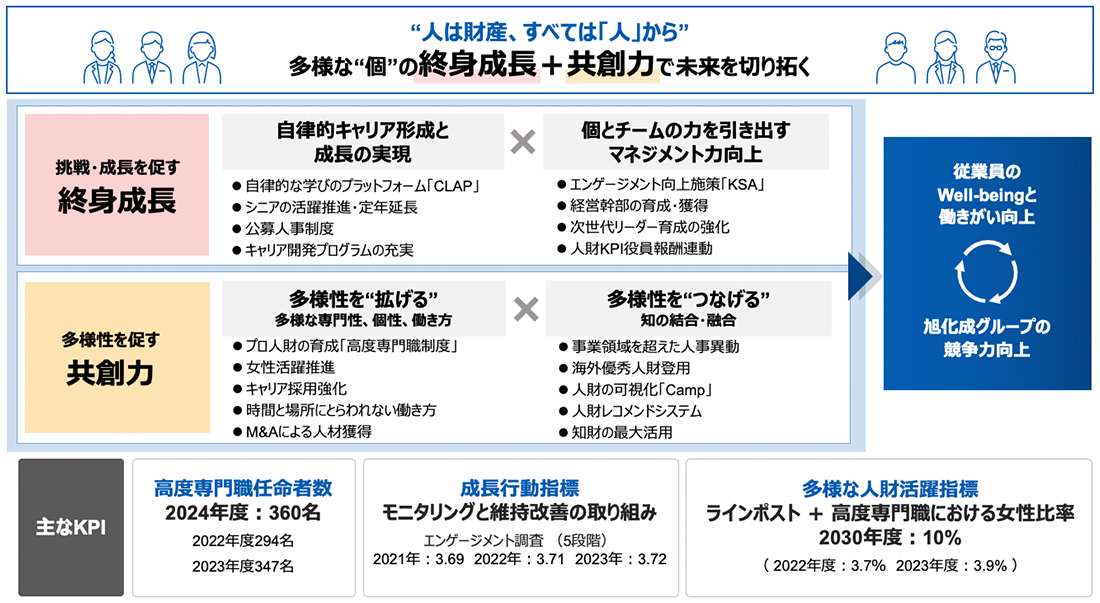

多様な「個」の終身成長と共創力を2本柱とする人財戦略

当社グループでは、従業員に求める⼼構えとして「A-Spirit」という⾔葉を掲げています。旭化成の「A」と、アニマルスピリットの「A」をかけたもので、具体的には、野⼼的な意欲、健全な危機感、迅速果断、進取の気風、という4つのことを強く意識し、チャレンジングな人財であってほしいと伝えています。

これらは、当社グループが100年かけて培った「誠実・挑戦・創造」というグループバリュー、人や技術の多様性、⾃由闊達な風土などの無形資産をさらに磨き、活かしきるということと考えており、今後大胆に事業ポートフォリオを転換していくためには、改めてA-Spiritを呼び起こし、積極果敢に変化し挑戦し続ける人財・組織が必要であると考えています。そのために中期経営計画では、「終身成長」と「共創力」を人財戦略の柱としています。

「終身成長」については、一人ひとりが自らのキャリアを描き、成長に向けた学び・挑戦を進めること、「共創力」については、多様な人財が活躍し多様性を強みとする組織作りのためにさまざまな取り組みを実行しています。さらに、「終身成長」「共創力」の両面を推進するため、個とチームの力を最大限に引き出し成果に結び付けるマネジメント力向上に一層取り組んでいきます。

旭化成グループの人財戦略

「終身成長」に関する具体的な施策は「人財の育成・活躍」のページで、「共創力」については「DE&I」のページで詳しく紹介しています。

方針

旭化成グループは、「人は財産、すべては『人』から」という基本的な考えのもと、人財育成において、挑戦・成長を促す「終身成長」という方針を掲げています。一人ひとりが自律的にキャリアを描き、成長に向けた学びや挑戦を続けること、また、個とチームの力を最大限引き出せるようマネジメント力を強化することに注力していきます。

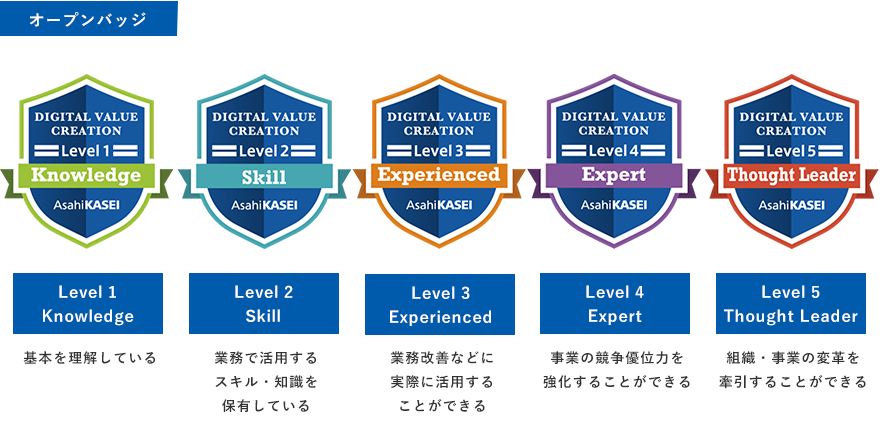

人財育成体系

当社グループでは、階層別研修や目的別研修などを組み合わせて、従業員の能力開発や業務遂行の支援を行い、仕事を進める上での基礎力向上に加え、ラインマネジメントの支援、次世代経営リーダーの育成、グローバルに活躍する人財の育成を図っています。

2024年度人財育成体系図

- ※1「KSA」…「活力と成長アセスメント」の略。当社エンゲージメントサーベイの名称。

- ※2「FLY」…次世代リーダー育成を目的とした選抜型プログラム。

参考:当社グループの従業員一人あたりの教育投資(実績)

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 教育投資額(総計) | 3,471,596(千円) | 4,248,249(千円) | 4,767,811(千円) |

| 教育投資額(一人あたり) | 198(千円) | 242(千円) | 265(千円) |

| 教育投資時間(一人あたり) | 25.7(時間) | 28.1(時間) | 27.0(時間) |

自律的なキャリア形成を支える施策

みんなで学ぶ、学習プラットフォーム「CLAP」の推進

CLAP(Co-Learning Adventure Place)では従業員がいつでも学べるよう、1万を超える社内外のコンテンツを整備し、2022年12月に展開を開始しました。その上で、主体的に学び続けるための支援として、「みんなで学ぶ」環境を作るラーニングコミュニティの展開を強化しています。2023年度から新入社員を対象とした「新卒学部」という同期と共に学び合う9か月のコミュニティ活動を導入したことで、一人あたりのeラーニング学習時間は前年度新人の3.5倍に増え、キャリア不安の解消につながる結果となりました。この取り組みは「日本の人事部」が主催する「HRアワード2024(後援:厚生労働省)」の企業人事部門 最優秀賞を受賞しました。今後も継続的に学び続ける従業員の増加に向けて、ラーニングコミュニティを取り入れた学び方の変革に継続的に着手していきます。

定年延長によるシニア活躍推進

変化の激しい時代の中で、多様な人財の知恵や経験を必要とする課題が増加しており、また、年齢構成の状況も踏まえ着実な技術伝承の必要性が高まっています。そこで、すべての従業員に60歳を超えても専門性を磨き続け、活躍し続けてもらいたいと考え、2023年度より定年年齢を満65歳へ延長しました。併せて、専門性を磨き周囲からも必要とされる役割を担うことで、持てる力をより一層発揮して充実した人生を歩めるよう、従来の再雇用制度から処遇制度も見直しました。

公募人事制度

当社は、公募人事制度を2003年度から実施しており、累計で約600名が自らの意思で部署を異動し、新たな環境に挑戦しています。今後も人財戦略の柱である「終身成長」「自律的なキャリア形成」を体現する仕組みとして、所属部署以外の業務を一定期間経験できる社内兼業タイプを拡大するなど、より活性化を図っていきます。

自己研鑽の支援

当社では、2003年10月から職務遂行能力や専門知識・技術を高める努力を支援する制度として、「自己研鑽支援制度」を設け、能力開発に要した経費の一部を支援金(受講料などの補助)として支給しています。2024年度は延べ1,315名が利用しています。

個とチームの力を引き出すマネジメント力向上を支える施策

当社グループでは、「個人と組織の活力向上と成長」が実現できる組織づくりを目指しています。

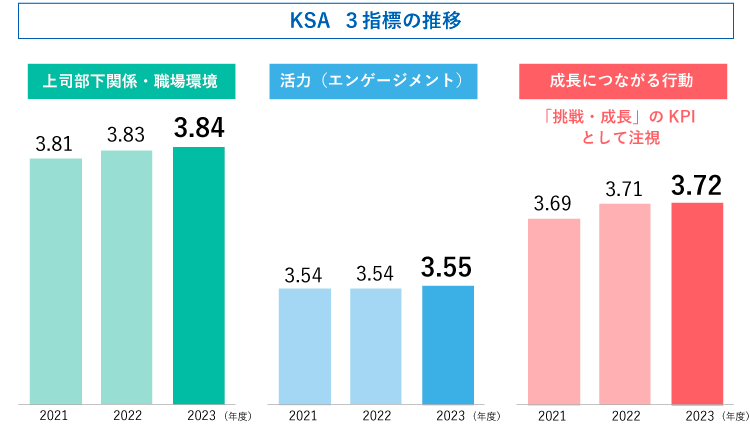

エンゲージメント向上施策 KSA(活力と成長アセスメント)

当社グループでは、2020年度に従来の従業員意識調査の内容を見直し、新たにワーク・エンゲージメントや成長につながる行動についても確認できるサーベイとしてKSA(活力と成長アセスメント)を導入しました。国内の全従業員を対象に1年に1回調査を行い、自組織の現状を捉える際の参考情報としてラインマネジャーへレポートを提供するとともに、メンバーとの対話を通して「より良い職場づくり」を目指す活動にも力を入れています。

同時にストレスチェックを行うことで健康リスクの確認も行い、従業員一人ひとりが心身共に健康で「持続可能な成長」を実現できる環境を整備していきます。

※ 1~5の5段階から回答

※ 1~5の5段階から回答

マネジメント力の向上、経営人財の育成

組織マネジメントで重要度の高い新任部長向けのプログラムを継続的に充実させています。新任部長の一人ひとりに半年間のコーチングと集合研修での受講者間のグループコーチングの機会を設けています。当プログラムでは、KSAを用いた自組織の組織課題の分析と自己課題の整理を通じて、改善に向けたアクションプランの実行を支援しています。本プログラムを受講した部長の上司に受講後の状況を確認し、行動変容の状況をモニタリングしていますが、93%の上司が行動や意識の変化を感じており、プログラムを通じて柔軟性や他者理解といったヒューマンスキルの向上や組織を牽引しようという意識が高まったと回答しています。2025年3月時点で部長層約700名中、約340名がプログラム受講済みです。

また経営幹部の育成・獲得にも力を入れており、次世代リーダー候補者にコーチング等を通じて自らの成長を促すとともに、リーダーシップやチームワークを強化するためのプログラムを通じた育成を行っています。毎年数名がこのプログラムを経てグループ役員※に昇格しています。2024年度はグループ役員35ポジションに対し部長・事業部長層における候補プール人財は98名となっており、今後も質・量ともに同等以上のプール人財を維持していきたいと考えています。

- ※執行役員の中から当社グループ全体の企業価値向上に責任と権限を有する者として、当社の取締役会決議に基づきグループ役員を任命しており、具体的には当社の上席執行役員以上およびそれに相応する事業会社の執行役員がこれにあたります。

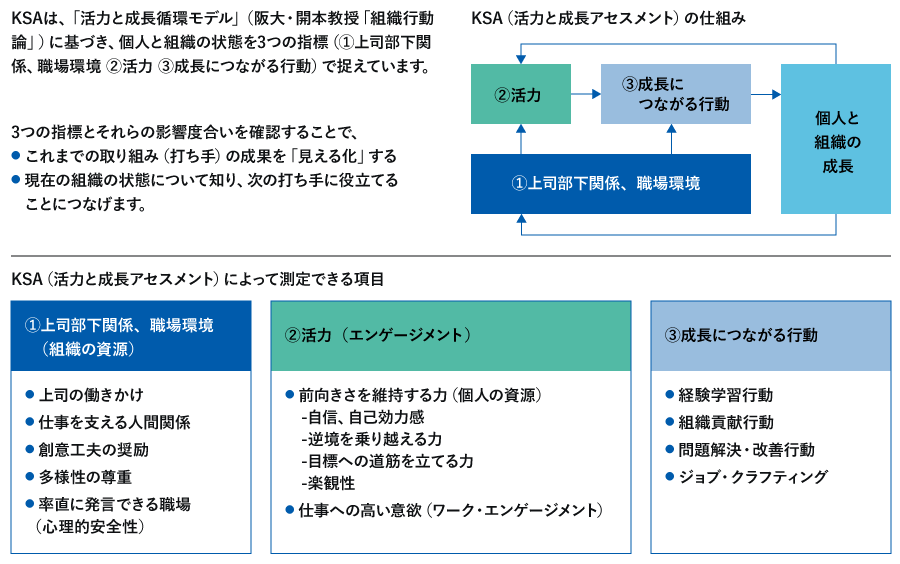

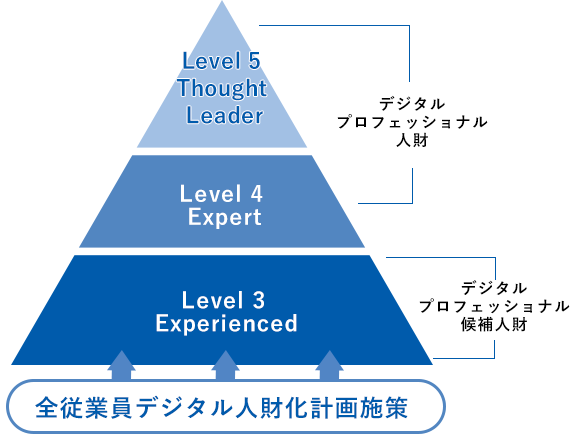

DX推進のためのデジタル人財育成

当社グループでは、成長戦略の柱にDX展開を掲げ、2021年に「DX Vision 2030」を策定しました。デジタルの力を最大限に活用して、サステナブルな社会の実現に向けて取り組んでいきます。

DX推進において最も重要なのはデジタル人財です。層別のDX教育を強化するとともに、高度なデジタル化を推進するデジタルプロフェッショナル人財を2024年度末までに2021年度比10倍の2,500人に拡充することを目指して取り組みを進めてきた結果、2025年3月末時点で3,157人となり目標を達成しました。今後は、2021年4月より社内で展開している、旭化成DX Open Badgeプログラムによる、全従業員を対象としたデジタルの基礎知識習得の推進に加え、デジタルプロフェッショナル人財が事業のDXを現場で牽引し、成果を創出していくための現場支援に力を入れていきます。

人事部門の機能強化

人的資本経営を実践していくためには、実働部隊である人事部門の組織能力の向上も重要です。当社では人事部門に今後必要となる能力について改めて定義づけを行い、中でもデータ利活用スキルとキャリアコンサルティング能力向上に注力しています。データ利活用スキルについては大阪大学開本教授監修のもと独自のプログラムを内製し、組織行動論等の人・組織に関する諸理論、データ収集や統計分析に関するノウハウを人事部門の社員の多くが習得しています。また、国家資格キャリアコンサルタントの資格取得も奨励しており、2025年4月時点で40名程が取得しています。

方針

旭化成グループでは、個人の基本的人権と多様性を尊重し、あらゆる事業活動において国籍・人種・出自・民族・宗教・性別・思想・年齢・身体的特徴・性的指向や性自認・雇用形態・契約形態その他を理由とする差別を行わず、また容認しないという会社方針を「旭化成グループ行動規範」に明記しています。すべての従業員が差別を受けることなく、機会均等が保証され、生き生きと能力を発揮するための環境整備を進めるとともに、差別やハラスメントの防止に向けて、新入社員、新任係長クラス、新任課長クラス等の階層別研修や、各事業会社、地区で実施する企業倫理研修などを通じて、継続的に会社方針の浸透を図っています。

また、当社グループでは、中期経営計画の人財戦略の柱の一つに「共創力」を掲げています。急速に変化する事業環境に対応し、継続的に新たな価値を生み出していくためには、人財の多様性を活かし共にビジネスを創り出していく「共創力」を高めることが不可欠であると考え、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)を経営戦略の重要な要素として位置づけています。「共創力」を発揮していくためには、多様性を“拡げる”“つなげる”という2つの視点が重要であり、多様な技術・事業・人財を有機的につなげることで、当社ならではの価値が発揮できると考えています。

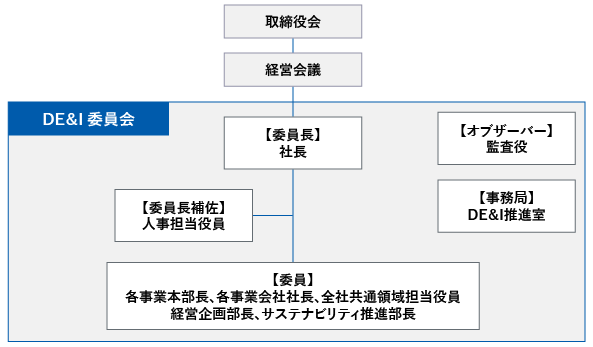

推進体制

当社グループでは、今後も多様な価値観を有する人財が活躍する人的組織へ発展していくことが、事業の持続的な成長には不可欠であるとの考えから、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)に関して、専任部署であるDE&I推進室を中心にグループ横断的な活動を進めています。また、DE&Iを重要な経営課題としてグループ全体で力強く推進していくために、社長を委員長とし各事業部門トップがメンバーとなるDE&I委員会を設置し、DE&Iの進捗状況の確認、およびさらなる課題解決に向けた意見交換を行っています。なお、委員会の実施状況は取締役会への報告事項としています。

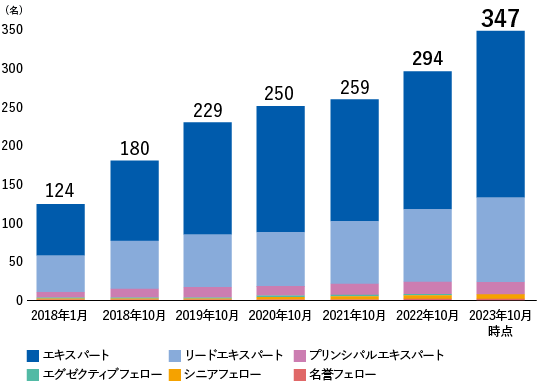

高度専門職制度による多様なプロフェッショナル人財の育成

当社グループでは、新事業創出、事業強化へ積極的に関与し、貢献することが期待できる人財を「高度専門職」として任命、育成、処遇することで、社内外に通用する専門性の高い人財の層を厚くする「高度専門職制度」を実施しています。本制度では高度専門職を5つの区分に定義しており、それぞれの役割を明確にするとともに処遇を向上させ、人財の成長を促すと同時に優秀な外部人財を獲得するための仕組みとしています。高度専門職がコア技術領域の研究開発をリードし、多様な技術や人財をコネクトさせることで、事業の拡大につなげます。

また、各領域における高度専門職の後継者育成計画(サクセッションプラン)を策定し、事業の強化と人財育成をリンクさせ、競争力の強化につなげます。

高度専門職の区分と役割

対象となる領域

高度専門職の人数推移と目標

前中期経営計画では、当社グループにおける高度専門職数を、KPIとして掲げていましたが、2024年度の目標360名に対し実績373名と達成することができました。今後は、高度専門職の活動が新事業創出および事業強化にこれまで以上につながるよう、各専門領域内で活動ロードマップの策定や領域内外の連携を積極的に行う等の取り組みを強化していきます。

高度専門職(人数推移)

高度専門職(人数推移)

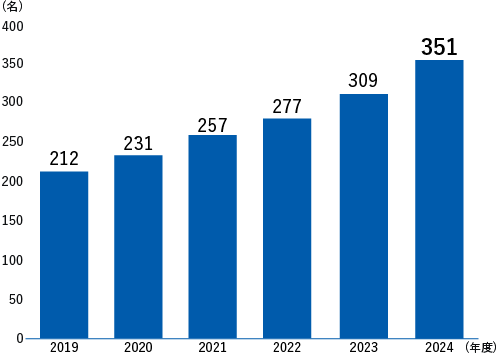

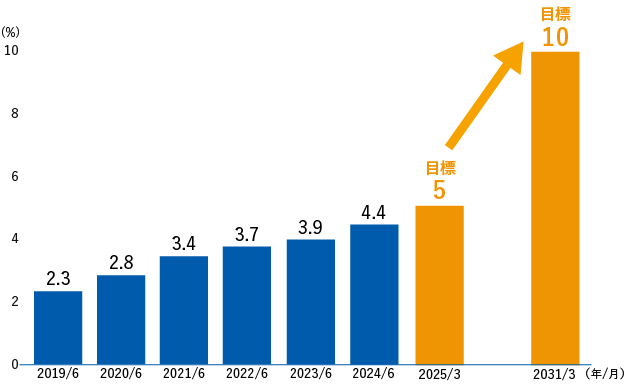

ジェンダーバランスの実現に向けた女性の活躍推進

基本的な考え方

当社グループでは、ジェンダーバランスの実現をDE&I推進の重要な柱と位置づけ1993年に専任組織(現・DE&I推進室)を設置しました。性別に関わらず、誰もが活躍し続けられる環境の整備を進める中で、特に女性の職域拡大や両立支援施策の拡充に注力してきました。2010年代以降は、新卒女性社員の育成に関するハンドブックの配布、出産・育児等のライフイベントを経て活躍することを支援する産育休前・復職セミナーの実施、女性管理職のキャリア形成支援などに継続的に取り組んでいます。

指導的立場における女性の登用とパイプライン形成に向けた取り組み

多様な人財の活躍状況を測る指標として、管理職の中でも特に指導的役割を果たすポジション(ラインポスト+高度専門職)における女性比率に着目し、2030年度目標として10%を掲げています。

上記を達成するとともに、女性リーダーを継続的に輩出できる仕組みとして、候補者母集団の形成に向けたさまざまな取り組みを実施しています。例えば、2013年から継続的に実施しているメンタープログラムでは、累計165名の新任女性管理職が参加し、各自のキャリア形成や課題解決に向けて主体的に考え、自己成長に対する意欲を高めています。

また、ラインポストに就く女性管理職のさらなる成長意欲の喚起や視座向上を目的に、2023年度は女性の社外取締役(2名)、2024年度には女性の執行役員(2名)と女性管理職とのラウンドテーブルを実施しました。女性役員が自らのキャリアや経験談、女性管理職への期待を語るとともに、女性管理職同士が意見交換を行うことで経営に必要な視点を養い、参加者の挑戦意欲を高め、意識と行動変革を促す機会となっています。

-

社外取締役と女性管理職とのラウンドテーブルの様子

社外取締役と女性管理職とのラウンドテーブルの様子 -

-

執行役員と女性管理職とのラウンドテーブルの様子

執行役員と女性管理職とのラウンドテーブルの様子 -

また、上記の各種施策と並行して、毎年、各領域・事業会社におけるバイネームでの女性人事計画を立て、実際の登用につながる取り組みを実施しています。

これらの取り組みにより、1994年に3名だった女性管理職は2024年度335名に増加しています。また女性の執行役員は2名、取締役は2名、監査役は1名となっています(2025年6月時点)

ジェンダーバランスの実現を目指し、多様な働き方やキャリア形成を支援する施策としては、女性の管理職や高度専門職、育児休業を取得し家事・育児にも積極的に携わる男性社員など、社内で活躍する多様な人財を紹介する「ロールパーツモデルチャンネル」をイントラネットで展開しています。「自身の周囲にロールモデルが少ない」という社員の意見に応え、さまざまなロールモデルとなる社員を紹介することで、女性社員のキャリアアップへの挑戦意欲を高めるとともに、男性社員が育児を担う環境づくりを促進し、性別にとらわれることなく仕事と家庭を両立しながら中長期的なキャリアを形成するイメージを持ってもらうことを狙いとしています。

「ロールパーツモデルチャンネル」より抜粋

「ロールパーツモデルチャンネル」より抜粋

マネジメント層の意識変革

一人ひとりの多様性を活かし組織力の向上につなげていくためには、性別による役割分業意識など無意識の思い込み(アンコンシャスバイアス)を理解し、適切に対応することが重要であるとの考えから、2023年度から2024年度にかけて役員およびすべての部長・課長を対象にアンコンシャスバイアス研修を実施しました。マネジメント層が自身のバイアスに気づき対応策を学ぶことで、職場の心理的安全性を高め、多様な社員の活躍を支援できるようインクルーシブ・リーダーシップの開発に取り組んでいます。

女性管理職の推移

女性管理職の推移

※各年、翌年度4月1日時点の数値

-

ラインポスト+高度専門職における女性比率

ラインポスト+高度専門職における女性比率

※各年、翌年度4月1日時点の数値

| 旭化成グループ※行動計画 | 当社グループにおいて、さまざまな価値観やバックグラウンドを有する多様な人財が共に活躍し事業と組織の成長に貢献できる環境を実現するための取り組みの一環として、今まで以上に女性の活躍を促進するため次のように行動計画を策定する。 |

|---|---|

| 計画期間 | 2022~2025年度 |

| 内容 |

|

- ※旭化成、旭化成エレクトロニクス、旭化成ホームズ、旭化成建材、旭化成ファーマ、旭化成メディカル(2025年4月以降は旭化成ライフサイエンス)

働き方改革への取り組み

当社グループでは、すべての従業員の能力を最大限に発揮できるよう、社会動向も踏まえ、働き方改革を進めています。

コロナ禍を契機に、2019年度に導入した在宅勤務制度を、2022年7月より恒久的な制度に移行し、併せて在宅勤務補助の導入やフレックスタイム制度の拡充など、柔軟な働き方を支援する施策を展開しています。

| 在宅勤務制度 | 利用回数制限の撤廃 |

|---|---|

| 新入社員等制度適用対象の拡大 | |

| 在宅勤務補助の導入 | |

| コアタイムなしフレックスタイム制度 | 制度化および対象者に勤務間インターバルの考えの導入 |

ワーク・ライフ・バランスの推進

当社グループでは、ワーク・ライフ・バランスを推進するため、長時間労働の撲滅・削減に向け関連法規を遵守するとともに、さまざまな事情を抱える従業員が安心して生き生きと働けるよう各種両立支援制度を設けています。同時に、イントラネット等による制度周知や上司向けのマネジメント支援を通じて、それらの制度を誰もが利用できる職場風土の醸成も進めています。一部内容が異なりますが、両立支援制度は非正規従業員にも適用され、利用されています。

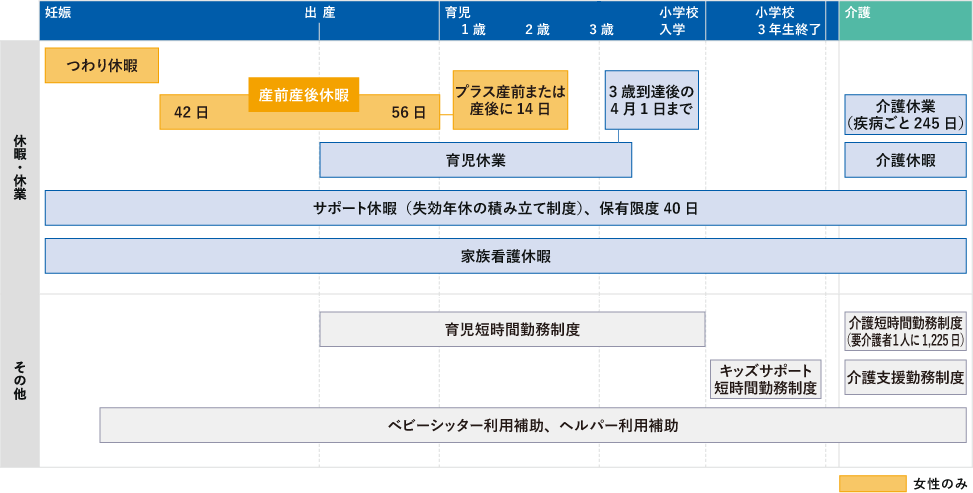

育児休業制度

当社グループ(国内)※では、子の年齢が満3歳到達後の4月1日まで育児休業を取得可能とする制度を設けています。

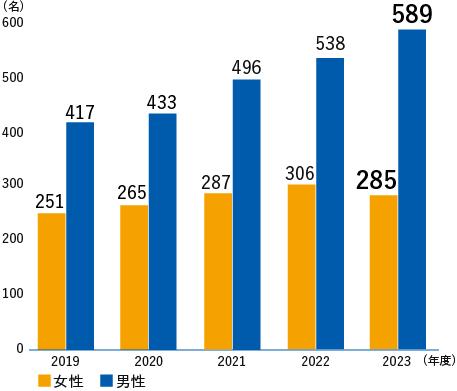

2024年度の育児休業制度の利用者は884名で、そのうち593名が男性、291名が女性でした。男性の育児休業取得率は92.8%であり、パパ&プレパパセミナーの実施や動画配信など、取得促進の取り組みを進めています。

- ※旭化成、旭化成エレクトロニクス、旭化成ホームズ、旭化成建材、旭化成ファーマ、旭化成メディカル(2025年4月以降は旭化成ライフサイエンス)、および国内の主要関係会社の正規従業員を対象とする。

育児休業制度の利用者数の推移

育児休業制度の利用者数の推移

仕事と育児の両立のための短時間勤務制度

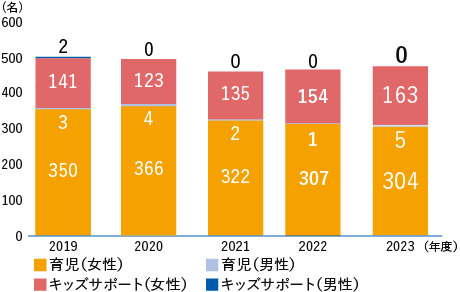

当社グループ(国内)※では、子の小学校就学時まで短縮勤務が可能な育児短時間勤務制度(1日最長2時間)に加えて、キッズサポート短時間勤務制度を2007年9月に導入し、子が小学校3年生を終了するまでの短時間勤務を可能にしています。フレックスタイム制度が適用されている職場では、フレックスタイムとの併用など同制度を利用しやすい環境づくりを進めています。

2024年度の育児短時間勤務制度・キッズサポート短時間勤務制度の利用者は496名で、そのうち男性の利用者は12名でした。なお、2020年4月に契約社員の育児短時間勤務制度の適用期間の拡大(小学校就業前まで)およびキッズサポート短時間勤務制度適用を開始しました。

- ※旭化成、旭化成エレクトロニクス、旭化成ホームズ、旭化成建材、旭化成ファーマ、旭化成メディカル(2025年4月以降は旭化成ライフサイエンス)

育児短時間勤務制度・キッズサポート短時間勤務制度の利用者数の推移

育児短時間勤務制度・キッズサポート短時間勤務制度の利用者数の推移

仕事と介護の両立のための制度

当社グループ(国内)※では、法定を超える介護支援制度を設け、仕事と介護の両立を支援しています。介護休業は要介護者1人(1疾病)につき通算245日、介護短時間勤務は通算1,225日取得可能です。また、フレックスタイム勤務などを活用した介護支援勤務制度も整備しています。さまざまなテーマによる介護セミナーの開催やeラーニングコンテンツの提供、情報ハンドブックの作成など、多様なニーズに対応できるように制度の周知と利用促進にも取り組んでいます。

- ※旭化成、旭化成エレクトロニクス、旭化成ホームズ、旭化成建材、旭化成ファーマ、旭化成メディカル(2025年4月以降は旭化成ライフサイエンス)

仕事と介護の両立を支援するハンドブック

仕事と介護の両立を支援するハンドブック

主な仕事と育児・介護の両立支援制度

主な仕事と育児・介護の両立支援制度

事業領域を超えた人事異動

当社グループでは、幅広い技術、多様な事業、多様な市場との接点といった当社の強みを活かすべく、事業領域を超えた人事異動を積極的に行っています。この取り組みにより、従業員が異なる分野での経験を積み、視野を拡げるとともに、グループ全体の経営資源を有機的に活用することが可能となります。例えば住宅事業の海外展開においては、グループ全体の人財・ノウハウなどの経営基盤を活用することで、スピーディーな事業展開とキャッシュ創出力の向上を実現しました。このようなグループ横断的な人財活用は、当社の無形資産である「事業や技術の多様性」を最大限に活かす取り組みであり、今後もより一層強化していく方針です。

タレントマネジメントシステム「CaMP」の導入

当社グループでは、2022年度よりタレントマネジメントシステム「CaMP(Career Management Place)」を導入し、人財の可視化を進めています。CaMPでは、各従業員のキャリアに関する考えや専門性、経験値などの情報を一元管理し、人財開発や人事配置などに活用することで、個々の能力を最大限に引き出す環境づくりを目指しています。本システムの導入により、従業員のキャリア志向と組織のニーズをマッチングさせることが可能となり、より柔軟かつ戦略的な人財活用が実現しています。また、CaMPは「共創力」の強化にも寄与しており、多様な人財が連携しながら新たな価値を創出するための基盤として機能しています。

グローバル人財の育成

当社グループでは、グローバルな事業展開を支える人財の育成を重要な戦略と位置づけ、グローバルな経験や挑戦、活躍を促進する施策を展開しています。

若手従業員が自ら海外経験獲得を志向して挑戦する「海外公募留学制度」、海外現地法人マネジャーへのステップとする指名制の「海外実務研修制度」、グローバル事業創出に向けた「海外指名留学制度」を運用し、コロナ禍を除き毎年15~20名程度を派遣しています。さらに、共創力強化に向け海外現地法人の人財育成施策にも取り組んでいます。ローカル従業員の海外間転勤、理念浸透施策、異文化コミュニケーション研修、マネジメント研修等を地域や各法人の状況に合わせて実施・運用、推進しています。これにより、海外拠点におけるキーポジションへのローカル人財の登用を進め、その中から優秀な人財については各事業にとどめず、グループ全体に貢献する人財に育成する施策を進めています。さらに2022年より国境を越えたオンライン相互メンタープログラム「AK Global Connect」を日米で実施し、約50ペアが参加し高い評価を得ています。

また、海外M&Aにより当社グループの一員になった優秀な人財も積極的に登用し、執行役員レベルでグループ経営に参画しています。

現在、旭化成株式会社の外国人執行役員は4名です。

障がい者雇用の促進

当社グループでは、障がいの有無にかかわらず、すべての従業員がそれぞれの能力を発揮し気持ちよく働けるようにサポートしています。

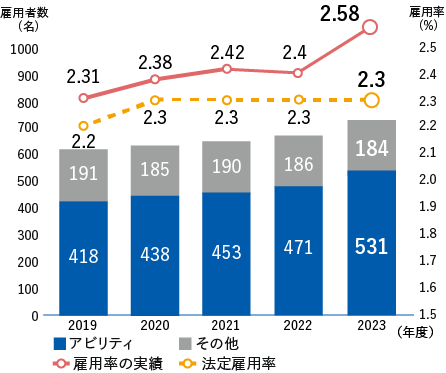

当社グループは、障がい者雇用促進のための特例子会社「旭化成アビリティ」を1985年に設立しました。データ入力、書類の電子化(PDF化)、ホームページ作成などのOA業務、名刺作成、印刷・製本、サンプル発送代行、クリーニング、筆耕、花壇の管理など、当社グループからさまざまな業務を請け負っています。

2024年度の障がい者の法定雇用率は2.5%ですが、当社グループの年間を通じての雇用率は2.66%※、直近の2025年3月末時点でも2.61%(720名)となっており、2026年7月度法定雇用率2.7%への引き上げに対しても対応を進めています。

- ※雇用率・雇用数は特例子会社グループ適用会社全体の各年度平均の数字です。2025年3月末日の算定基礎人員は22社合計27,921名(障害者雇用促進法に基づいて計算した人員数)

障がい者雇用率・雇用数の推移※

障がい者雇用率・雇用数の推移※

旭化成アビリティの取り組み

① 営業活動の強化

- (1)専任部署の設置と活動

今後も法定雇用率上昇に対応し、障がい者の雇用を増やしていきますが、それだけでなく障がい者に活き活きと誇りをもって働いてもらう仕事を創出するため、専任部署として営業推進部を設置し、2023年度より本格的に活動を開始しています。旭化成グループ内外に対する当社および当社業務の認知度向上、ひいては障がい者の雇用を確保するための業務創出に努めています。

- (2)職場見学会の実施

各営業所(延岡、水島、大阪、富士、東京)では随時見学者を募集しており、多くの旭化成グループ内外の企業、自治体等に業務および職場の紹介を行っています。

② 新規業務

- ヘルスキーパー(マッサージ師)の雇用

延岡営業所では、障がい者雇用対策および当社従業員の福利厚生の一環として、あん摩マッサージ指圧師の資格を保有する視覚障がい者(ヘルスキーパー)を雇用しており、当社従業員のマッサージを業務として行っています。従業員には大変好評であり、今後の展開を検討中です。

③ アビリンピック(障がい者技能競技大会)

旭化成アビリティからはアビリンピック(障がい者技能競技大会)の各県大会に総勢41名の従業員が出場し入賞しています。2024年度の全国大会(愛知県開催)に県大会を勝ち抜いた12名の従業員が各都府県代表として出場し、1名が写真撮影競技で努力賞を獲得しました。

2024年度 全国大会の開会式(宮崎県選手団)

2024年度 全国大会の開会式(宮崎県選手団) ビルクリーニング競技の様子

ビルクリーニング競技の様子 【努力賞】五十嵐 英紀さん

【努力賞】五十嵐 英紀さん

すべての意欲ある人財の活躍を支援する制度

当社グループでは、従業員の個々の事情に対応し、それぞれの人財が十分に能力を発揮し活躍できる環境づくりのための支援策を幅広く展開しています。

病気療養後の業務復帰支援

病気療養からの円滑な業務復帰を支援する仕組みとして、産業医の指示に従い段階的な業務再開等を行うための「リハビリ勤務制度」を設けています。さらに2023年3月には、病気の治療と仕事を両立させるための「治療のための通院時間確保支援制度」を新設し、病気の治療や不妊治療などで通院が必要な従業員を支援しています。

配偶者海外転勤時同行休職制度

社会のグローバル化の進展に伴い、配偶者が海外転勤となるケースが増加していることから、当社では2013年に「配偶者海外転勤時同行休職制度」を導入しました。この制度により、従業員が配偶者の海外赴任に同行するための休職が可能となり、2024年度には15名(うち男性2名)が利用しています。

LGBTQの活躍支援

LGBTQ活躍支援として、2021年1月より、同性パートナー関係を社内制度上は婚姻関係と同等に扱う運用を行っています。また、本社ビルには性別や性自認を問わず誰でも利用できるジェンダーレストイレが設置されています。2024年度には、性の多様性に関する理解促進を目的としたeラーニングを実施し、管理職は必須受講としています。今後もLGBTQに関する従業員の理解促進や働きやすい環境整備に取り組んでいきます。

外部機関による活動の評価・顕彰

次世代育成支援企業(子育てサポート企業)認定「プラチナくるみん」

旭化成、旭化成エレクトロニクス、旭化成ファーマ、旭化成メディカル※の4社は、次世代育成支援に積極的な企業のうち特に取り組みが優秀な企業として、2016年に厚生労働省より「プラチナくるみん」認定を取得しました。また、旭化成ホームズ、旭化成建材は、「くるみん」を取得しています。

- ※2025年4月以降、旭化成メディカルの認定は旭化成ライフサイエンスが承継しています。

女性活躍推進法に基づく優良企業認定「えるぼし」

旭化成は、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定と届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取り組みが優良な企業と認定され、2024年に厚生労働省より「えるぼし(2つ星)」認定を取得しています。

「PRIDE指標2024」の「ブロンズ」を受賞

旭化成、旭化成エレクトロニクス、旭化成ホームズ、旭化成建材、旭化成ファーマ、旭化成メディカルの6社は、職場におけるLGBTQ+などのセクシュアル・マイノリティに関する取り組みの評価指標「PRIDE指標2024」において、「ブロンズ」を受賞しました。

「D&I AWARD 2024」において最高水準の評価「ベストワークプレイス」に認定

旭化成、旭化成エレクトロニクス、旭化成ホームズ、旭化成建材、旭化成ファーマ、旭化成メディカル、旭化成アビリティの7社は、株式会社Job Rainbowが実施する表彰制度「D&I AWARD 2024」において、最高位の評価である「ベストワークプレイス」に認定されました。

方針

旭化成グループは、当社グループで働くすべての人財は多様性と変革力による新たな価値を創造する源であると考えています。

当社グループは、国連グローバル・コンパクトの署名企業として、グローバル・コンパクトの労働に関する原則を支持、尊重します。また、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」「子どもの権利とビジネスの原則」にも賛同し、これらの枠組みをもとに、事業における労働課題の把握と適切な対処に取り組んでいきます。

国連グローバル・コンパクトでは、以下の労働原則が規定されています。

- 結社の自由と団体交渉の実効的な承認

- あらゆる形態の強制労働の撤廃

- 児童労働の実効的な廃止

- 雇用と職業における差別の撤廃

さらに、「旭化成グループ行動規範」では、当社グループはもとより調達先においても、児童労働や強制労働など非人道的な行為を容認せず、雇用形態を含むあらゆる理由に基づく差別を禁止し、人権および多様性を尊重し、誠実で責任感ある業務遂行を実践していくことを明記しています。

上記の考え方に基づき、以下の労働問題について、国内外の労働関連法令の遵守はもちろんのこと、従業員が能力を十分に発揮でき、安全で安心して働ける職場環境づくりに努めます。

- 児童労働および強制労働の防止

- 過度の労働時間の削減

- 労使の協議に基づく労働条件の策定

旭化成株式会社の新卒採用者の初任給は、地域別最低賃金全国加重平均額の少なくとも115%以上となっています。

地域で定められた最低賃金の遵守および適正な生活賃金の支払いを通じて従業員の生活水準を一定以上に保ちます。

また、現地の法令で定められた最低賃金を遵守し、同一労働・同一賃金の考え方から同じ職位であれば性別等による差を設けない報酬体系を適用しています。 - 結社の自由および団体交渉権の保障

雇用する従業員については、結社の自由および団体交渉権を保障しています。

当社グループの労働条件は、労使の協議、合意に基づき策定、運用します。

マネジメント体制

当社グループの人事・労務管理に関する取り組みは、旭化成の総務部および人事部が所管しています。グループ各社はそれぞれにおいて人事制度を運営し、人財開発に取り組んでいますが、法令違反や不適切な状況が発生していないか、定期的な監査によりグループ全体の状況を確認し、取締役会にて適宜報告しています。

労働基準遵守への取り組み

労働基準に関する労使の協議

法令遵守をグループ全体で徹底するため、労働関連法の改正やトピックスについてグループ各社へも情報共有を行うなど、法令遵守の徹底に取り組んでいます。

また、当社グループでは2017年度より働き方改革に関して労働組合と会社で検討を行う専門委員会を設け、在宅勤務制度等の施策を具体的に実施しています。

さらに、労働時間を短縮すべく、年次有給休暇の取得促進のほか、過重労働を組織単位で防止する目的で労働時間が相対的に長い職場のモニタリング等に取り組んでいます。

2024年度、労働基準法違反に伴う行政処分件数は0件でした。

労働時間管理に対する理解が充分ではないとの課題認識のもと、全社レベルで労働時間管理についての意識を強化しています。上司および本人に対して必要な指導を行うとともに、2022年度より勤怠管理者全員を対象として勤怠管理eラーニングを実施するなど、理解促進に取り組んでいます。

労使のコミュニケーション

当社グループは、従業員の結社の自由と団体交渉の権利を支持し、健全な労使関係の維持・強化を重視しています。

旭化成労働組合との間では、グループ全体の経営についての協議会や事業部門、事業所ごとの経営協議会を定期的に開催しています。また、当社グループの各労働組合の連合体である旭化成グループ労働組合連合会とも定期的に経営懇談会を開催するなど、議論の場を持ち、労使の円滑なコミュニケーションを促進する取り組みを行っています。

なお、旭化成労働組合とはユニオンショップ協定(管理監督者を除くすべての従業員が組合に加入する協定)を締結しており、組合員数は9,596名(2025年3月1日時点)となっています。

地域雇用の創出

当社グループ事業の進出地域において、地域からの雇用や調達を通じて地域に貢献していきます。

![〈組織開発〉 【職階:理事 部長 L2L1 E ~D】KSAを活用した組織開発*1 【職階:部長 L2L1 E ~D】体験学習(キャリア入社)休止中 〈階層別研修〉【職階:役員】役員フォーラム 新任役員セミナー 【職階:理事】リーダーフォーラム 【職階:部長】開発会社新任取締役eラーニング 新任部長マネジメント強化(コーチングプログラム) 新任部長eラーニング(内部統制/人財マネジメント) 【職階:L2L1】新L2マネジメント研修(MBO-S、360度FBあり) 経営管理職転研修(L転) 【職階:E】E転基礎知識研修 【職階:~D】2年目フォローアップ研修 新入社員研修 〈目的別研修〉[マネジメント支援策] 【職階:L2L1 E】考課者研修* 【職階:~D】考課対象者研修 【職階:部長 L2L1】財務会計実践研修 【職階:部長 L2L1 E ~D】財務・会計実践研修(アカウンティングコース) [次世代経営リーダー育成制度]【職階:部長 L2L1 E】FLY(Future Leader of Young and next generation)*2 【職階:部長 L2L1】経営リーダー向け教育(eラーニング・社外研修) [グローバル]【職階:部長 L2L1 E ~D】異文化コミュニケーション研修 グローバルビジネススキル研修 【職階:部長 L2L1 E】グローバルマネジメント研修 【職階:L2L1 E ~D】短期派遣* 【職階:E ~D】指名留学・実務研修・公募留学* 【職階:理事 部長 L2L1】キャリア研修(50代)*※40代休止中 【職階:L2L1 E ~D】キャリア入社者オンボーディングWS 〈制度〉【職階:理事 部長 L2L1 E ~D】自己研鑽支援制度* 【職階:部長 L2L1 E ~D】公募人事制度* 〈他〉【職階:部長 L2L1 E】ローカルスタッフ(経営人財育成)*【すべて】CLAP](/jp/sustainability/social/human_resources/images/index-img-02.png)

![[区分] エグゼクティブフェロー(執行役員相当処遇):新しい技術領域を創出した、あるいは技術領域を著しく拡大した実績を持つ者 プリンシパルエキスパート(理事もしくは上席理事相当処遇):各技術領域におけるトップ技術者 シニアフェロー(理事~執行役員相当処遇):定年到達後の任期満了に伴いエグゼクティブフェロー、プリンシパルエキスパートを退任した後も引き続き右記役割を担うと期待される者 [役割] ①トップ専門職として技術や専門性を深耕・発展させて新事業創出や事業強化に積極的に参画・貢献する ②当該領域の人財育成を行う [区分] リードエキスパート:プリンシパルエキスパートに次ぐ専門職(プリンシパルエキスパートの候補者) エキスパート:リードエキスパートに次ぐ専門職(リードエキスパートの候補者) [役割] 技術や専門性を深耕・発展させて新事業創出や事業強化に積極的に参画・貢献する 専門性・処遇](/jp/sustainability/social/human_resources/images/index-img-03.png)

![[コアプラットフォーム領域]デジタルイノベーション [スタッフ]・法務 ・会計・税務 ・通商・関税 ・M&A ・IT・購買・物流 ・年金資産運用管理 ・内部監査 ・人財・組織開発 ・マーケティング・保険リスクマネジメント ・機関株式(ガバナンス) [品質保証]・品質保証 ・信頼性保証 ・製品安全・薬事 [環境安全]・労働安全 ・保安防災 ・環境 [研究開発]・知的財産 ・臨床研究 ・研究開発 ・CVC [コア技術領域]・膜/セパレーション ・電気化学(電気分解・電池)・繊維・ポリマー・化合物半導体・解析技術・CS・バイオ・触媒/化学プロセス/無機合成 ・ポリマー加工技術・CAE技術・計測/制御/機械システム・建設・設備技術 [事業固有領域][住宅]・無機建築材料技術 ・住宅技術開発 ・商品化住宅開発 ・不動産・開発 ・不動産金融 ・建築・土木技術・購買 [マテリアル]・研究開発 ・テクニカル・サービス ・プロセス開発 ・品質保証・サステナビリティ・LSI設計・ソリューション開発・エレク生産技術 [ヘルスケア]・研究開発 ・創薬研究 ・薬事・信頼性保証 ・MA/学術 ・医薬ライセンシング ・医薬事業開発 ・プロジェクトマネジメント ・中国医薬事業 ・医薬マーケティング ・医療政策・マーケットアクセス・技術 ・薬事 ・信頼性保証](/jp/sustainability/social/human_resources/images/index-img-19.png)