品質保証

方針

旭化成グループがお客様に提供している「製品・サービス」とは、当社グループが社内外に提供する、素材、製品、施工、サービス、およびアフターサービスまでのすべてを含むものです。お客様が満足する安心・安全な「製品・サービス」を提供することが、当社グループの使命であると考えています。

当社グループは、「旭化成グループ品質方針」「品質保証細則」を制定し、これに基づき、お客様・社会が満足する「製品・サービス」を提供するべく、品質保証を推進しています。

旭化成グループ品質方針

旭化成グループは、絶えず変化する顧客・社会のニーズを柔軟に先取りし、安心・安全を確信できる品質の製品・サービスを実現・提供する。

マネジメント体制

2019年4月より専任の品質保証担当役員を任命し、マネジメント体制のさらなる強化を図っています。

当社グループ全体の品質保証活動は、旭化成の品質保証部が総括しています。

品質保証部は、新たな企画提案および社内各組織の品質保証活動の支援を行う品質保証・企画グループ、事業組織の品質保証活動におけるコンプライアンスリスクの未然防止に関する改善提言およびガバナンス整備の支援を行う監査グループ、ならびに総合化学メーカーとしての化学品法規制対応を確実にするための機能を担う化学品法規制対応グループの3つのグループで構成されています。グループ品質保証体制のハブとしての本社機能を同部署が担い、グループ全体の活動に横串を通し、お客様・社会に安心・安全な「製品・サービス」をお届けする品質保証の強化に日々努めています。

当社グループ内の各事業会社、本部等は、グループ基本原則に基づいて各事業領域が提供する「製品・サービス」に適した品質保証を行っています。

「品質保証細則」では、事業会社社長や本部長等である環境安全・品質保証統括者がリーダーシップを発揮して実施すべき品質保証を規定しており、さらに、その組織の品質保証強化活動の中心的役割を担う品質保証推進者の任命およびその役割を定めています。品質保証推進者連絡会を年4回の頻度で開催し、品質保証活動に関してグループ全体への情報発信、情報の共有化を推進しています。加えて、2019年度から品質保証担当役員と品質保証部長が環境安全・品質保証統括者、品質保証推進者等と品質保証の強化について直接面談し、率直な意見交換やアイデアの共有を行う場を持つ活動(面着活動)を開始し、安心・安全を確信できる品質保証体制を構築していく環境を整えています。

![社長 ― [品質保証推進者連絡会:旭化成環境安全・品質保証統括役員、品質保証担当役員)←品質保証定例会→ 品質保証部長、品質保証・企画グループ長、監査グループ長、化学品法規制対応グループ長 ←連携→ 本部等/事業会社、品質保証推進者] ― 環境安全‧品質保証統括者(本部等の組織長、事業会社社長)](/jp/sustainability/social/quality/images/index-img-02.png) 品質保証体制図

品質保証体制図- 品質保証定例会(毎月開催)

- 品質保証部が作成する『品質保証部月報』をもとに、旭化成環境安全・品質保証統括役員、品質保証担当役員、品質保証部長の3者が品質保証に関する情報の協議を行う。

- 品質保証推進者連絡会(年4回開催)

- 品質保証強化のための活動の中心的役割を担う品質保証推進者が集まり、グループ全体への情報発信、情報の共有化を行う。

品質保証への取り組み

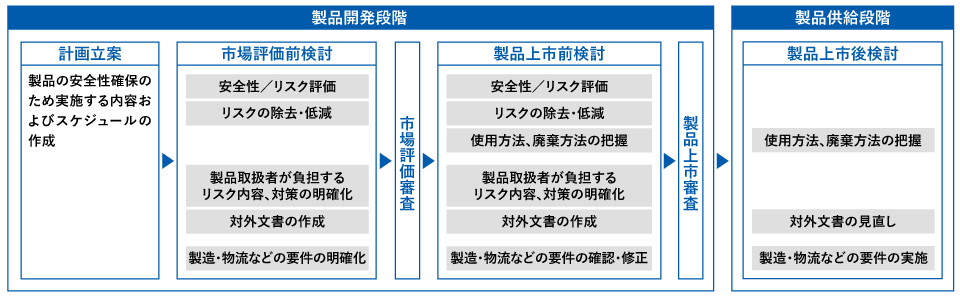

当社グループでは、品質保証におけるリスクアセスメントの手順を社内規定等で定めています。

リスクアセスメントは、製品開発段階および製品供給段階の各事業活動段階で実施しており、製品の安全性を確保し、製品トラブル・クレーム発生の未然防止に努めています。また、重要製品トラブル・重大製品事故の発生するおそれがある場合または発生した場合の適切な対応も定めています。

品質保証活動の流れ

品質保証活動の流れ

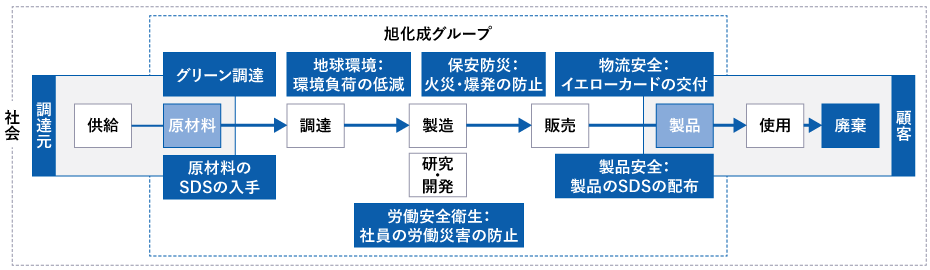

化学物質管理

当社グループでは、製品および製造プロセスの安全性を確保するために、化学物質の特性を把握し、製品開発ならびに原材料の調達、製造(中間体を含む)、使用および廃棄に至るまでの各工程を適切に管理しています。地球環境、保安防災、労働安全衛生・健康および品質保証の面から、各段階で、下図のように化学物質の管理を実施しています。

当社グループの各事業組織を中心に、旭化成の品質保証部および環境安全部と協働しながら、化学物質管理を実施しています。

-

化学物質管理フロー

化学物質管理フロー

研究・開発

どのような化学物質をどのような用途で使用するかは、研究開発段階で決まるため、製品や製造技術の研究開発の段階から、化学物質の管理を実施し、環境に配慮した設計に努めています。また、自国のみならず将来国外への輸出が想定される製品については、各国の法規制等の調査を実施し必要な対応を検討しています。

原材料の調達

原材料の調達段階においては、化学物質の安全性に関する情報を調達先から入手・管理し、これら化学物質の保管、取り扱いなどに活かしています。

製造

製造段階においては、中間体も含めて化学物質を適切に管理し、環境への排出を抑制しています。また、化学物質を取り扱う設備の火災、爆発および漏えいを防止し、地域社会の安全や地球環境の保全に努めています。また、化学物質のリスクアセスメントを着実に実施し、製造現場で働く人に対する化学物質の曝露を防止し、健康に影響しないように化学物質を管理しています。

販売・使用・廃棄

製品の販売・使用・廃棄段階において、適切に製品を取り扱っていただくため、化学物質(または化学製品)の安全性情報を、安全データシート(SDS)、技術資料、パンフレットなどにより提供しています。

また、物流活動においては、万が一事故を起こした場合にも、環境面、安全面で適切に対処できるよう、安全情報をイエローカードにより提供しています。さらに、製品が国外へ輸出される場合は、当該国の法規制遵守のための対応を適切に実施しています。

適切な表示と情報提供

住宅や家庭用商品等の最終製品である「製品・サービス」をお客様に提供している当社グループは、安全に「製品・サービス」を利用していただくために、製品の性能、注意事項や使い方の提案などの情報を提供しています。

製品表示、広告宣伝においては、誤解の生じないようわかりやすい説明に努めるとともに、製品開発・導入段階から販売に至る各段階で、「製品・サービス」に関わる説明文書・広告宣伝の内容等について確認を行い、関連法令や業界自主規制に抵触していないか、お客様が正しく安心・安全に「製品・サービス」を利用できるようになっているか常に点検しています。

全世界の化学品法規制への対応と情報伝達

化学物質に関する法律・規制が世界的に広まる中で、当社では法規制遵守のための確認・対応や管理を社内にて実施しています。また、これらの規制の中には情報伝達義務があるものもあり、必要な情報については顧客に提供するとともに、サプライチェーンでの製品含有化学物質の情報伝達についても積極的に取り組んでいます。その活動の一つとして、このような情報伝達の普及に取り組んでいるアーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)において川上企業として2008年の設立時から参画しており、現在もJAMPの活動として、その伝達ツールであるchemSHERPAの普及促進に努めています。

GHS(世界調和システム)への対応

GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)は、化学品の危険有害性分類および表示を世界的に統一されたルールに則って行い、災害防止や健康・環境保護に役立てようとする仕組みです。当社グループでは、すべての化学製品の危険有害性をGHSに基づいて分類し、その結果をSDS(安全データシート)に記載するとともに、ラベル表示することを推進しています。

品質保証教育と人財育成

品質保証に関わる中核人財の育成

当社グループ全体の品質保証に関わる中核人財を育成するため、2017年度から「品質保証フォーラム」を実施しています。2024年度は、グループ全体から選抜した従業員45名を集めて、6カ月の期間、毎月1回、毎回テーマを決めたグループ討議と、そのテーマに応じた社外専門家(主に品質管理学会の第一線でご活躍の大学教授や企業で品質保証の実践経験をお持ちの方々)による講義を併せて実施しました。最終回では学んだことを踏まえて事業領域別に自組織の課題を議論した後に、組織改善に向けた今後の自身の行動宣言をまとめて修了としました。

2025年度も、品質保証の社内教育の中核企画として継続しています。

品質保証マインドの醸成

2024年度は主に以下3つの活動を通して品質保証マインドの醸成に努めました。

- 品質教育

品質保証担当役員自ら国内・海外の各拠点を訪問し、旭化成の現場の力を高めることで品質事案をなくせることを、一人ひとりに理解してもらうための講演を行う活動。「品質活動は全員参加」という方針で、工場だけでなく、営業・スタッフ、そして経営層向けにそれぞれ実施。

- タウンホールミーティング

品質保証担当役員と現場最前線の相互理解・信頼関係構築と、一人ひとりの人財が元気に働ける土壌づくりをねらいとして、国内・海外の各拠点で講演やワークショップ等を行う旭化成版タウンホールミーティング。国内・海外合わせて62拠点、約3,000人超の従業員が参加(2025年5月時点)。

- 品質月間活動

11月の品質月間に、社長、事業会社社長・事業本部長および品質保証部長から品質保証の重要性についてグループ内に向けたメッセージを発信するとともに、品質意識醸成のためのeラーニング配信を実施。

2025年度以降も上記の活動を継続しつつ、各種品質教育の拡充など人材育成に一層力を入れていきます。

化学品法規制対応の教育

化学品法規制対応に関して国内外の最新の法規制情報(化審法、安衛法、毒劇法等)の共有とその対応に向けた検討、また最新の化学品管理のトピックス紹介等を、当社グループの各地区の研究、製造、営業担当者に対して定期的に実施しています。

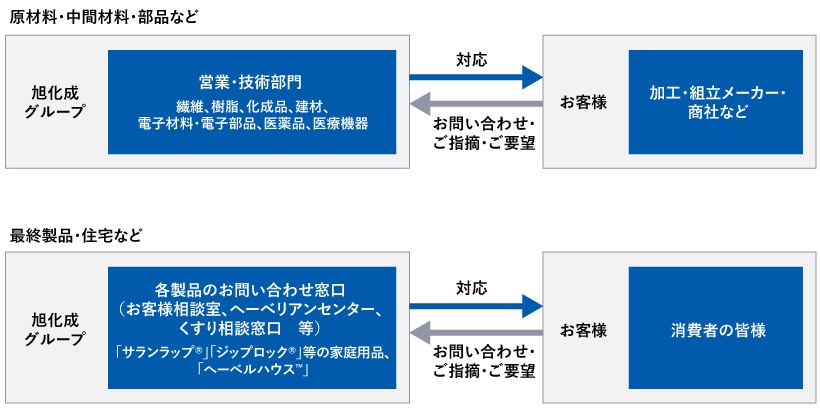

お客様の声を活かす仕組み

当社グループは、お客様のニーズを満たし、喜んでお使いいただける製品・サービスを提供することが、社会への貢献につながると考えています。これを実現するためには、お客様の声に真摯に耳を傾け、双方向のコミュニケーションを通じて真のニーズを把握することが何よりも重要であると考えています。当社グループは、それぞれの事業において、このようなお客様とのコミュニケーション体制を構築し、生の声を聴くことを心がけています。

お客様とのコミュニケーション体制

お客様とのコミュニケーション体制