保安防災

方針

旭化成グループは、「世界の人びとの“いのち”と“くらし” に貢献する」とするグループミッションに基づき、「環境安全・品質保証・健康経営方針」として、あらゆる事業活動において、健康、保安防災、労働安全衛生、品質保証および環境保全を経営の最重要課題と認識し、開発から廃棄に至る製品ライフサイクルのすべてにわたり配慮することを掲げています。

その中で環境安全に関する具体的項目として「安定操業および保安防災に努めるとともに労働災害・事故の防止を図り、従業員と地域社会の安全を最優先に確保する」を明記しており、法を遵守することはもとより、自ら目標を立て継続的な改善を行い、さらに積極的に情報を公開し、コミュニケーションを重ねることにより、社会の理解と信頼を得ることを保安確保の基本方針としています。

高圧ガスの保安管理

水島製造所および川崎製造所は、大量のエネルギーを消費し、さまざまな危険物、高圧ガスを取り扱うことから保安確保に向けて、高圧ガス保安法に基づく、認定検査実施者の認定を取得し、関係する法令の遵守はもとより、認定制度に対応して自主保安の推進を進め、より高度な保安管理による日々の安全・安定運転の継続、保安の確保に努めています。

特に水島製造所は、2021 年度に高度な保安への取り組みを行っている事業所を認定する「高圧ガス保安法における新認定事業者制度」に基づき、特定認定事業者認定(いわゆる「スーパー認定」)を取得しました。スーパー認定の中でもより保安力が高いとされるCBM※適用認定事業所として経済産業省から認められています。

- ※ CBM(Condition Based Maintenance)設備の状態から保全計画を定めること。

| 高圧ガス統括責任者 | 旭化成株式会社社長 |

|---|---|

| 高圧ガス保安対策本部長 | 旭化成株式会社取締役 兼 専務執行役員 |

| 高圧ガス保安管理部門長 | 旭化成株式会社環境安全部長 |

「高圧ガス保安管理の基本方針」

- 安全は、経営の基盤をなす重要な要素であり、あらゆる事業活動の基本とする。

- 一人一人が安全に責任を持ち、現場確認の徹底により全員で安全を確保する。

- 安全に関するP・D・C・Aサイクルを回し、安全レベルを継続的に向上させる。

- 危険性を評価し、危険性の除去・低減対策を絶えず講じる。

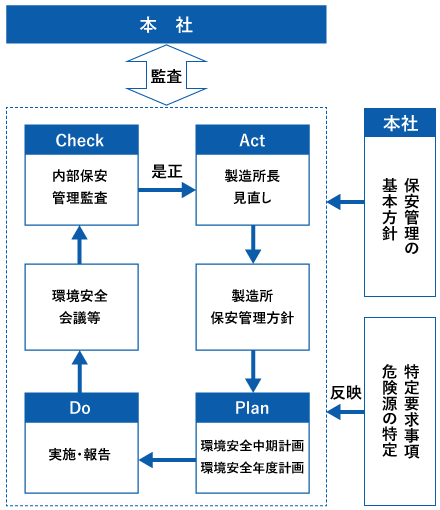

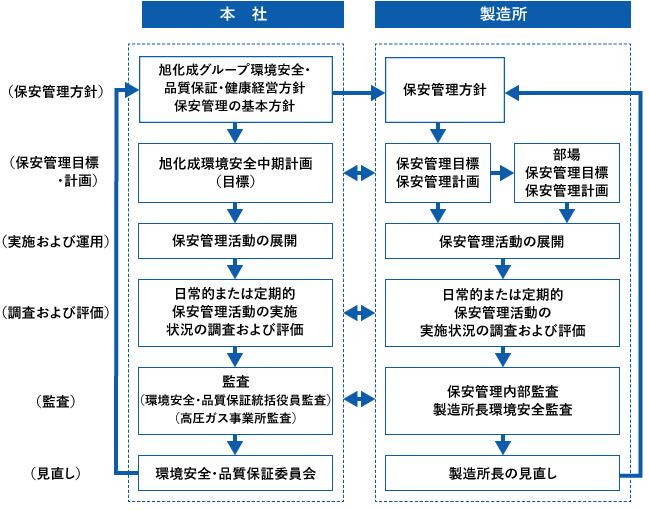

高圧ガス保安対策本部長の保安管理の基本方針決定のもと、高圧ガス保安管理部門長が以下の保安管理に係るPDCAサイクル、保安管理システムの体系の運用を推進しています。高圧ガス統括責任者はこれら全般についての責任を負っています。

保安管理に係るPDCAサイクル

保安管理に係るPDCAサイクル 保安管理システムの体系

保安管理システムの体系

保安防災の成績と事故防止への取り組み

2024年度の保安防災実績

2024年度は、保安重大事故と保安事故が計3件発生しました。爆発や火災といった深刻な事象ではありませんでしたが、海外の工場においてCO2消火設備からのCO2誤放出による災害が発生しました。また国内でも漏洩事象の保安事故が2件発生しました。これらの事故に関して事故調査委員会等を設置し、原因の本質を追求するとともに再発防止策を講じ、社内全体への水平展開を進めています。2025年度も、「重大な保安事故を絶対に起こさない」ことを目標に掲げ、各地区・工場の現場との対話を通じて保安上のリスクや課題を抽出し、改善につなげることで保安防災力の向上を図っていきます。

【2024年度の保安に関する事故件数】

- 保安重大事故 1件 (事故強度 18ポイント以上、または死亡事故)

- 保安事故 2件 (事故強度 3ポイント以上~18ポイント未満)

- 保安軽微事故 21件 (事故強度 3ポイント未満)

- ※事故強度による分類は石油化学工業協会基準(CCPSベース)を採用

事故の再発防止1:屋内型工場火災の防消火対策強化

2020年度と2022年度に宮崎県延岡市で工場火災が発生しました。これを受けて類似の火災事故を二度と発生させないよう「屋内火災高リスク箇所への防消火設備設置基準」を制定し、当社グループ全体に広く展開しています。この基準では、以下の3つの視点から工場火災の高リスクエリアを抽出しています。

- A

- 着火しやすく燃焼熱が大きい可燃物が存在するエリア

- B

- (公設消防による)消火活動が難しいエリア

- C

- 火災拡大時の生産設備、隣接工場、地域住民等に対する影響が大きいエリア

これらのエリアに優先順位を付け、早期に火災を検知する設備の強化や火災拡大前の初期消火を可能とする防消火設備の強化、そしてそれら初期消火を実行できる防災体制の強化を進めています。

また火災の煙が浄化されやすいクリーンルームについては、通常の煙検知器では検知が遅れるため、超高感度煙検知器の設置を原則として、2024年度末までに更新計画の60%を完了しました。

事故の再発防止2:保安防災技術伝承活動

化学プラントの保安防災管理においては、正常な運転状態からの逸脱を回避し、安全・安定に運転することが重要です。当社ではプラント建設時にプロセス安全リスクアセスメントを行い、運転開始後も火災・爆発を防止する管理の実施、安全弁やインターロック機能の定期点検、老朽化部位の適切なメンテナンス、社内外の事故事例をもとに設備やプロセスの見直しの繰り返し等により、事故防止を図っています。

特に2011年から社外で発生したいわゆる「三大事故」を契機に、2013年に「保安防災技術伝承活動」を開始しました。この活動では化学プラントのハザード洗い出し・リスクとして発現する防止策の確認・その内容の伝承・考動訓練を行っています。

活動は以下4段階です。

- Step1:危険源の特定とハザード・リスクの評価

- Step2:技術伝承資料の作成、要約資料による幹部交代時の継承

- Step3:異常処置マニュアルの確認、要因解析などを用いた運転員への教育

- Step4:異常処置行動訓練によって運転員の考動力を身に付ける育成

以前から活動を実施してきた化学プラントに加え、2022年度からは化学品が製品ではない建材や繊維の工場などにこの活動を拡大させています。生産工程で取り扱う危険性物質が異常反応を引き起こす可能性のある工場を抽出し、その工場で起こる最悪事象を想定したリスクアセスメントを行い、事故を発生させないための管理技術のポイントを再度明確にします。またこれらの管理技術が次世代の管理者・運転員に正確に技術伝承されるよう、再検討を加えて伝承資料の作成を進めています。これらは本社の環境安全部のメンバー他が第三者として、視点の抜けがないか検討内容の確認を順次行っています。

事故の再発防止3:CO2消火設備の誤放出事故の再発防止

海外の工場において発生したCO2消火設備からのCO2誤放出事故では、誤作動した場合に人体への危険性があることを再認識しました。この事故を受けて、国内外の工場に設置されているCO2消火設備を確認中です。当社のCO2消火設備も防火対象物に合わせた形式が存在します。その中で有効な消火が可能で、かつ人体にも危険を及ぼさない対策を、設置工場と協議中です。

保安事故の未然防止としての取り組み

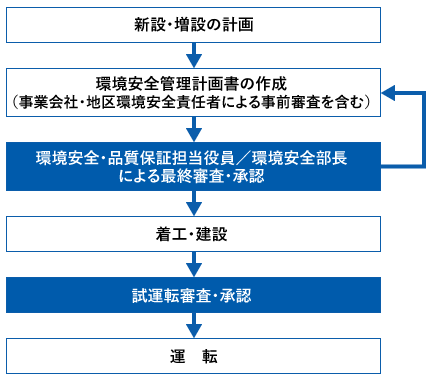

設備投資時の事前審査

設備の新設・増設時はもちろん、改造時または撤去時も含めて事前にプロセスの安全性評価を行い、安全性を確保しています。当社が定める「設備投資に関する事前審査基準」に基づき、一定規模以上の設備の新設、改造などに対して「設備投資事前安全審査」および実運転に入る前の「試運転前安全審査」を行い、安全性の確認を行っています。この活動は、海外の設備にも適用しています。この事前審査の中で行う安全性評価は、危険度ランクの高い設備に対してはHAZOP※などの手法によるリスクアセスメントを実施しています。

- ※

HAZOP

“Hazard and Operability Study”

設計点からのずれによる想定から発生原因と対策を洗い出す手法。網羅性に優れた手法で広く使われています。

設備投資に関する事前審査システム

設備投資に関する事前審査システム

工場の安全・安定生産への取り組み

当社グループは、マテリアル・住宅・ヘルスケアの事業領域があり、それぞれ特徴を持った工場を有しています。これらの工場の安全確保を図る上で、その特性に適した方法が必要です。

この考え方に則り「計画保全システム」を構築し、保全のPDCAを回しています。計画保全システムの特徴として、工場ごとに機器別に保全方法や周期等を定めた「機器別管理基準」を策定し管理を行っています。

また、グループ横断的な活動として、保全人事委員会や設備技術会議を設置し、4つの専門部会等を通して、①最適な計画保全体制の構築、②基準・標準類の整備、③保全技術者育成システム構築、④技術情報の共有化等 の施策推進を行っています。この保全活動を推進することにより、プラントの安全・安定生産を確保していきます。

保安防災教育

化学プラントにおいて生産活動を行う上で必要な技術習得を目的として、水島、川崎地区に教育・訓練センター「旭オペレーションアカデミー(Asahi Operation Academy : AOA)」を設置しています。ここでは、設備の原理・構造について学ぶとともに設備故障部位の特定能力と対応能力を向上させるために、教育用ミニプラント・シミュレーターを使用し、技術技能訓練・単体機器操作訓練・プラント運転訓練などを行っています。異常を発生させない適切な処置を学ぶことができ、異常兆候を早期に把握する能力を向上させることによって、不測の事態にも対応できる「設備とプロセスに強いオペレーター」の育成を行っています。

また、労働災害の恐ろしさや安全作業基準の意味を体で理解させる安全体験研修を実施しています。挟まれ・巻き込まれ、被液、火傷、つまずき、転倒・転落等の危険体験に加え、人の行動特性や災害事例の教育を併せて行い、安全の感性を向上させ基準・ルールを守り常に危険を回避する行動がとれる人財を育成しています。

また基礎技術教育および安全体験教育カリキュラムにはVR体験を盛り込み、設備の扱いや運転操作における危険感受性向上教育の充実に努めています。

| 定期的に実施している研修 | 基礎技術コース(機械、計装、電気、化工) 安全体験コース(挟まれ・巻き込まれ、被液、火傷、つまずき、転倒・転落等) 階層別コース(問題解決研修等) |

|---|---|

| 研修対象者 | 製造オペレーター、設備管理要員 |

緊急事態への対応

防災訓練

当社グループでは、保安事故あるいは大規模地震などの緊急事態が万一発生した場合に備え、防災体制を内規に定め運用しています。生産地区では、緊急事態発生時の人の安全確保と隣接地域への影響を最小限にとどめるために、円滑な防災活動を行える体制を整えています。そのために年間スケジュールを立て、定期的な防災訓練等を実施しています。

訓練では、万一の火災や異常発生時に速やかに防災体制を確立し、消火を含めた初期対応を可能とするための訓練を行います。初期消火の対応力の向上に向けて各種消防技術を競う社内外の大会にメンバーを変えて参加し、また発災した現地防災隊と防災本部との連絡を速やかに行うことができるように情報通信技術を導入しています。また訓練の発災場所の想定を、工場内ではなく、研究施設や工場から離れた貯蔵施設等に広げるなど、どこで発災しても速やかな減災対応のアクションが取れるように訓練の実効性向上に取り組んでいます。

新人による消火栓操法訓練の様子

新人による消火栓操法訓練の様子

ダムを設置する者として公衆の閲覧に供する対応

星山ダムの放流看板(立札)

星山ダム(宮崎県西臼杵郡日之影町八戸)について河川法施行令第31条に準拠して設置した「放流看板(立札)」の配置と記載内容をお知らせします。

物流安全

当社グループでは、危険物、毒劇物、高圧ガスなどの危険品における物流事故を未然に防止することに取り組んでいます。物流品質をより高めるため、製品の保管、荷役、輸送業務を委託する物流会社とともに、物流安全品質大会、安全会議、安全査察、製品取り扱い教育を実施する等さまざまな安全活動に取り組んでいます。

2024年度は、当社社長も参加して安全意識を高めていく物流安全品質大会のほか、製品別に安全会議を開催し、多くの方々にご出席いただきました。

【2024年度 主な活動実績】

- 物流安全品質大会 47社参加

- 危険品安全会議 33社48名参加

- 樹脂製品安全会議 17社44名参加

- 物流安全査察 23社35拠点実施

- 製品取り扱い教育 延べ42社11品目実施

これらに加え、緊急時の防災対応力のさらなる強化を目的として、一般財団法人海上災害防止センターによる「危険物質事故対応サービス:HAZMATers(ハズマッターズ)」を導入しています。本サービスを起用することで、より専門性の高い事故対応態勢を24時間365日確保するとともに、万一の事故発生時には、専門要員による実効性の高い迅速な事故処理活動により、事故被害の早期拡大防止体制が確保されています。

【2024年度 物流事故件数】

| 目標 | 結果 | |

|---|---|---|

| 物流重大事故※1 | 0件 | 0件 |

| 物流事故※2 | 0件 | 0件 |

(ただし旭化成ホームズなど一部の関連会社を除く)

事故の定義

- ※1物流重大事故 : ①死者または重傷者1名以上/②損害額1億円以上/③社会的影響大(住民避難勧告等)

- ※2物流事故 : ①人的災害(物流重大事故以外)/②公設対応(消火・漏洩防止活動等)/③爆発・延焼・中毒またはそのおそれあり/④損害額5百万円以上