生物多様性保全

方針

旭化成グループは事業活動において、生物多様性に及ぼす影響を軽減すること、自然資本の持続可能な利用に努めることを方針としています。これらは、「脱炭素社会への取り組み」、「循環型社会への取り組み」の観点からも重要です。そこで、「生物多様性への配慮」を旭化成グループのマテリアリティの一つとして捉え、環境安全教育等を通じて従業員の意識啓発を図るほか、さまざまな取り組みを進めています。

生物多様性保全に関するガイドライン

当社グループでは、生物多様性の取り組みの方針となる「生物多様性保全に関するガイドライン」を定めています。事業活動と生物多様性との関係の把握やその対応、法令の遵守、地域との連携や敷地内の緑化、従業員への生物多様性の教育などの内容で構成されています。本ガイドラインの改訂を適宜行い、社会の要請を踏まえた取り組みを展開していきます。

「自然共生サイト」の認定

当社グループは、30by30※1目標達成に向け、企業の緑地等で保全されてきたエリアをOECM※2として認定する取り組みを進めるため、2022年4月に設立された「生物多様性のための30by30アライアンス」に参加しています。2023年度前期に静岡県富士市の「あさひ・いのちの森」が、2025年度前期に滋賀県守山市の「もりビオ」が「自然共生サイト」※3に認定されました。

自然共生サイトに認定された「もりビオ」

自然共生サイトに認定された「もりビオ」 「もりビオ」に生息するハリヨ

「もりビオ」に生息するハリヨ

- ※130by30

2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャーポジティブ)というゴールに向け、 2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標。 - ※2OECM

OECM(Other Effective area-based Conservation Measures):保護地域以外で生物多様性保全に資する地域 - ※3自然共生サイト

環境省が2023年より開始した「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を環境大臣が認定する制度で、2024年度までに全国で「あさひ・いのちの森」を含む328カ所が認定されました。

調達における生物多様性の取り組み

当社グループでは、サプライヤーの事業活動における生物多様性保全の取り組みについて、サプライヤー行動規範に項目を定め、生態系に与える影響を把握し保全に努めることを求めているほか、毎年実施しているお取引先へのCSR調達アンケートにおいても、生物多様性に関する取り組みおよび是正する仕組みについて項目を設け、モニタリングしています。

当社グループにおける生物多様性保全の取り組み

「まちもり」アクションとは

「まちもり」ポットをツールとして、当社グループ全体の事業所緑地を対象に、生きものたちの視点で価値の向上を図るとともに、当社グループ従業員の生物多様性保全に対する理解と認識を高める取り組みです。

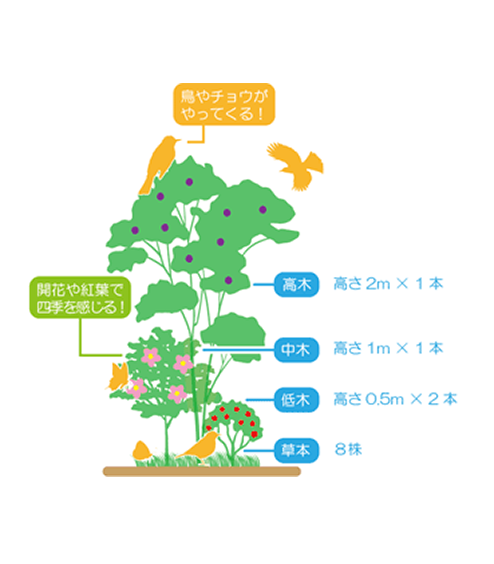

「まちもり」ポットとは

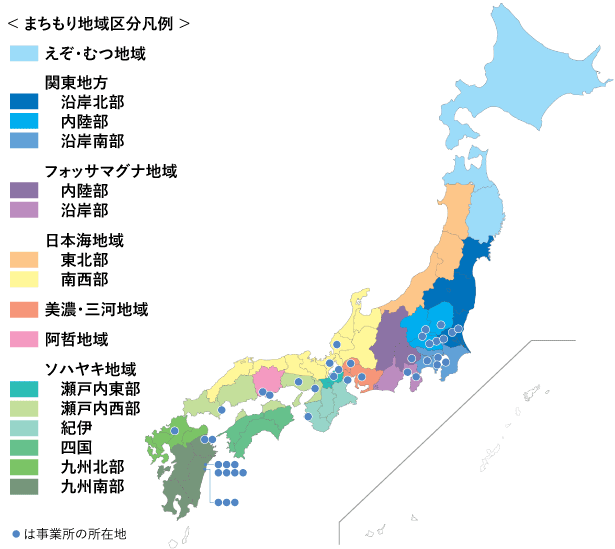

旭化成ホームズが開発した新しい外構アイテムで、高木・中木・低木・地被植物の高さの違う4層の植物を組み合わせ、都市の住宅地に設置できるコンパクトさを持ちながら、緑の少ない人工的な環境でも生きものたちの利用空間を増やすことができます。さらに「まちもり」アクションでは、全国の事業所において、植物社会学的手法による地域区分を行い、地域植生に配慮した「まちもり」植栽を行っています。

| ステージ | 取り組み内容(例) |

|---|---|

| Stage1:設置する |

|

| Stage2:観察する |

|

| Stage3:発信する |

|

| Stage4:発展する 他の場所への取り組み |

|

2024年度各地区の主な取り組み

富士地区の取り組み

富士市およびステークホルダーと取り組む生物多様性保全活動

富士支社敷地内に設置されたビオトープ「あさひ・いのちの森」は、下記の活動が評価され、2025年3月、公益財団法人 都市緑化機構が運営する「緑の認定制度」において、SEGES そだてる緑「Superlative Stage」に認定されました。「あさひ・いのちの森」生物多様性保全活動は、富士市をはじめとする地域のステークホルダーとともに活動しています。

- ①「まちもり活動」

2020年から旭化成ホームズと常葉大学の共同研究により、地域植生復活の検証用テストフィールドとして「あさひ・いのちの森」を活用し、ナラ枯れ、シカの食害、湿地の乾燥化といった地域の環境問題の解決をテーマとして研究を継続しています。 - ②「トノサマガエル保護活動」

富士支社と富士市環境保全課の共同事業です。富士市では、トノサマガエルは絶滅の危機に瀕していますが、「あさひ・いのちの森田圃」にて、保護を行っています。毎春、田圃に産卵された卵塊を外敵より早く保護し、大切に飼育します。一方で市内の沼地「浮島ヶ原自然公園」で、富士市民エコ活動団体と一緒に放流場所を整備して、幼体の放流会を開催しました。この事業は、市民団体・企業および行政が協力し、富士市の生物多様性を守る一歩として、好評を得ました。 - ③「生物のモニタリング研修」

GIS(地理情報システム)を用いて生物種や数量を登録管理する方法があります。富士支社ではGISを積極的に取り入れ、富士市役所、大学、市民エコ活動団体を招集して、活用方法の研修会を行い、地域貢献活動を行いました。GISを利用する生物保護活動家からは「企業が行う生物多様性保全活動」として驚かれ、「あさひ・いのちの森」は一気に認知されるようになりました。 - ④「令和6年度 静岡県生物多様性セミナー(現地見学会)」

静岡県が主催するOECMセミナーの見学コースに選定されました。企業・団体関係者を中心に30名以上が参加され、ビオトープの地域貢献活動利用の説明に関心を寄せられました。 - ⑤「富士支社ホタルまつり」

2009年から継続している地域貢献活動です。支社内で飼育したゲンジホタル幼虫を「あさひ・いのちの森の水路」に放流し、飛翔させます。2024年は社員と家族、富士市機関、招待企業の方々に限定していますが750名参加され、大いに賑わいました。

トノサマガエル放流説明

トノサマガエル放流説明 GISの体験会

GISの体験会

守山地区の取り組み

絶滅のおそれがある淡水魚「ハリヨ」の生息域外保全活動・企業ならびに地域と協働でのトンボの保全活動

守山製造所は、地下水をくみ上げ工業用水として利用しています。設備の間接冷却水として利用した地下水は水質監視を行い、排水として周辺の河川に放流しています。守山製造所の放流水は、農業用水としても利用され、地域の農業や水辺の生きものに欠かせない水となっています。このような背景を踏まえ、生物多様性と事業活動が深く関係している「水」をテーマにした生物多様性保全活動を2010年度から開始しました。

2015年度からは絶滅のおそれがある淡水魚「ハリヨ」の生息域外保全活動を、2016年度からは滋賀県に事業所を持つ企業や地域と協働でトンボの保全活動を、それぞれ開始しました。

2024年度は、従業員とその家族を対象としたビオトープ(もりビオ)での観察会を実施しました(参加人数41名)。観察会では、専門家のサポートのもと、ビオトープに生息するハリヨやトンボの観察、トンボのコンテナビオトープ作りを実施するなど、楽しみながら生物多様性保全を学ぶ良い機会を提供できました。また、観察会後はトンボやハリヨの話をしながら昼食会を催しました。

滋賀県内に事業所を持つ企業5社を中心として生物多様性保全に取り組む「生物多様性びわ湖ネットワーク(BBN)」では、地域と協働でトンボの生息状況調査、保全活動に取り組んでいます。また、各企業が推しトンボを決めて保全をしており、旭化成は湿地に生息するトンボ「マイコアカネ」を推しトンボとして敷地内のビオトープで保全しています。2024年度は守山製造所内でマイコアカネの成虫を確認しており、取り組みの成果が現れています。BBNでの活動は、定期的に開催する琵琶湖博物館での展示イベントなどで地域の方々にPRし、生物多様性保全の重要性を伝えています。

また、BBNでの活動以外でも守山市と連携し、近隣の地球市民の森でトンボの保全活動や観察会を実施しています。引き続き、もりビオでの保全活動やBBNでの活動を通じ、生物多様性保全に取り組みます。

「もりビオ」での観察会の様子

「もりビオ」での観察会の様子 琵琶湖博物館での展示イベント(トンボフィギュア作り)

琵琶湖博物館での展示イベント(トンボフィギュア作り)

旭化成住工の取り組み

森と水をつなぐ東近江の暮らし再発見プロジェクト

旭化成住工滋賀工場では、周辺のトンボ調査の結果から、近年、生息環境が悪化し絶滅のおそれがある滋賀県レッドデータ・要注目種であるヨツボシトンボを『推しトンボ(保全対象)』として、2017年6月に滋賀工場敷地内に創出した「湯屋のヘーベルビオトープ」を中心に保全活動を行っています。

2025年3月には、専門家の指導のもと、溜池に生えているヨシやガマの根、池の底に溜まった泥や枯葉等を除去し、一定期間天日干しをする「池干し」を5年ぶりに実施しました。

泥などに隠れている生きものの救出を行った結果、滋賀県レッドデータのミズカマキリや数種のトンボのヤゴ、ツチガエルなど16種171匹の生きものを確認しました。

また、毎年滋賀工場内で開催している「旭化成住工 秋まつり」の来場者(近隣住民、取引先、社員の家族)を対象に、コロナ禍以降5年ぶりにビオトープ(湯屋のヘーベルビオトープ)で観察会を実施しました。専門家による説明を受けながら、ビオトープに生息するタイコウチやトノサマガエル、各種トンボなどを観察するなどして、当社が続けている生物多様性保全活動を楽しみながら知っていただく機会になりました。

池干し作業の様子

池干し作業の様子 「湯屋のヘーベルビオトープ」での観察会の様子

「湯屋のヘーベルビオトープ」での観察会の様子

鈴鹿地区の取り組み

鈴鹿製造所内には製造所を南北に縦断する19号河川が流れており、ここへ製造ラインで利用した冷却水等を水質管理し放流しています。この19号河川は川幅が狭いものの、古くからある石畳の護岸を大切に守りながら、水生植物や生物が生息しやすい環境を保持しています。この石畳の周辺や隙間にはキクモ等の植物が生え、カニが生息し、河川水にはオイカワをはじめさまざまな小魚が泳いでおり、水辺にはトンボや蝶もやってきます。人が少ない早朝には鴨やゴイサギ、シラサギなどの鳥類が飛来し羽を休める姿も見られます。

今年は、どこからか白いコイや赤いコイが溯上してきて皆を楽しませてくれました。

古くから住んでいるスッポンも増えて5匹となっており、時折手足を大きく動かして泳ぐ姿が見られます。親スッポンは、しばらく見ないうちにかなり大きくなり私たちも驚いています。

河川のそばを歩くときには、どのような生物に出会えるのか楽しみです。多様な生きものを見つけるたびに、多くの水生生物等が生息しているこの19号河川の水辺環境を維持することが大切と実感します。石畳の護岸を着実に保全していくとともに、放流水の水質管理を継続して確実に行い、これらの水生生物が安心して住めるよう環境保全に取り組んでいきます。

19号河川のキクモの側を泳ぐ鴨たち

19号河川のキクモの側を泳ぐ鴨たち 19号河川に溯上してきた白いコイ

19号河川に溯上してきた白いコイ 19号河川を泳ぐ親スッポン

19号河川を泳ぐ親スッポン

延岡・日向地区の取り組み

延岡支社では、2007年から宮崎県が推進する「企業の森づくり」制度を活用し、宮崎県の約50haの山林に広葉樹を中心とした苗木の植樹を行い、環境保全に努めています。過去には400名規模で開催していたこの活動は、コロナ禍の影響で一時中断していましたが、2022年度より参加人数を約150名に縮小して再開しました。2024年度は、日之影町の水源かん養保安林用地で植樹を行い、当社グループ社員やOB会メンバー合わせて150名が参加しました。参加者は森林組合の方から苗木の植え付けのレクチャーを受けながら、広葉樹の苗木1,500本を植樹しました。

植樹の様子

植樹の様子 植樹後の記念撮影

植樹後の記念撮影

旭化成ホームズの取り組みは以下を参照ください。

自然資本に対する当社の認識

旭化成は1922年に琵琶湖の水を利用した繊維の製造、また、1923年に延岡での水力発電を動力源とした合成アンモニアの製造で事業を開始しました。水は当社のものづくりに欠かせない存在であり、当社は水の恩恵を受けながら発展を遂げてきています。一方で、近年は気候変動や生物多様性の損失などが進行し、社会の課題認識も急速に高まっており、企業には自然資本の保全・回復に向けた積極的な姿勢と責任ある行動がこれまで以上に求められています。こうした背景を踏まえ当社では、事業活動が自然資本にどのように依存しているのか、またどのような影響を及ぼしているのかを明らかにすることが重要であると考え、分析に着手しました。今後も本分析を通じて得られる知見を活かし、自然資本に配慮した経営を遂行するとともに、持続可能な社会への貢献と持続的な企業価値向上の両立に向けた取り組みを一層推進していきます。

LEAPアプローチ※1に沿った分析内容

当社では、自然資本への依存と影響を分析するにあたり、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)※2が推奨するLEAPアプローチを活用しました。以下の要素を考慮して優先的に評価すべき対象を絞り込み、対象拠点として「旭化成株式会社(国内拠点)」を選定し、対象事業領域には「マテリアル領域」を設定しました。

- グループ全体の構造の中で主要部分を成す拠点・事業であること

- 大規模製造拠点が多いこと

- 自然関連資源への依存と影響が大きいと想定されること

- ※1LEAPアプローチTNFDが提唱する自然資本に対する企業の依存・影響・機会・リスクを「発見(Locate)・診断(Evaluate)・評価(Assess)・準備(Prepare)」の4段階で整理する分析手法。

- ※2TNFDTaskforce on Nature-related Financial Disclosures(自然関連財務情報開示タスクフォース)の略称。自然資本等に関する企業のリスク管理と開示枠組みを構築するために2021年に設立された国際的組織。

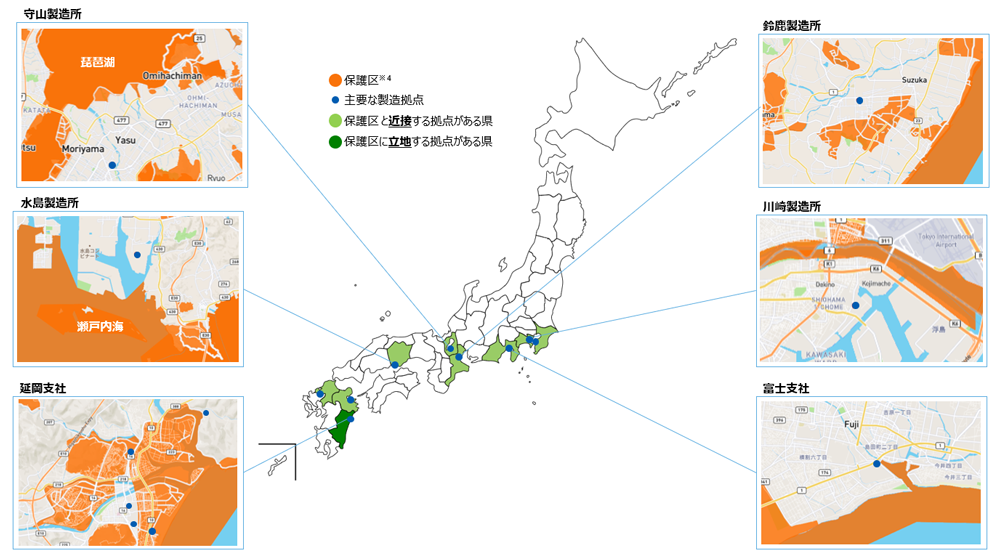

製造拠点ごとの分析

LEAPアプローチに基づく分析の一環として、国際自然保護連合(IUCN)等が開発したIBAT※3などのツールを用い、当社の主要な国内製造拠点が自然保護地域や生物多様性重要地域、水ストレスの高い地域などに位置しているかどうかを分析しました。結果、分析対象とした拠点は、絶滅危惧種の生息が懸念されるような、生態系にとってクリティカルな土地には立地していないこと、また、法律で特に厳格に保護されている区域にも立地していないこと、水ストレスの高い地域への立地がないことなどを確認しました。

一方で、多くの製造拠点が自然環境に恵まれた地域に近接または立地しており、これらの地域の自然の恵みは適切に活用しつつ、環境規制の遵守を徹底していくことが不可欠であることを改めて認識しました。

以下はIBATの評価結果の一部です。

- ※3IBAT「Integrated Biodiversity Assessment Tool」の略称。事業活動や開発計画が生物多様性にどのような影響を及ぼすかを評価するためのツール。

- ※4保護区自然環境や野生生物を守るために法的または制度的に保護された区域。国立公園や自然保護区などがあり、開発や利用が制限されている。

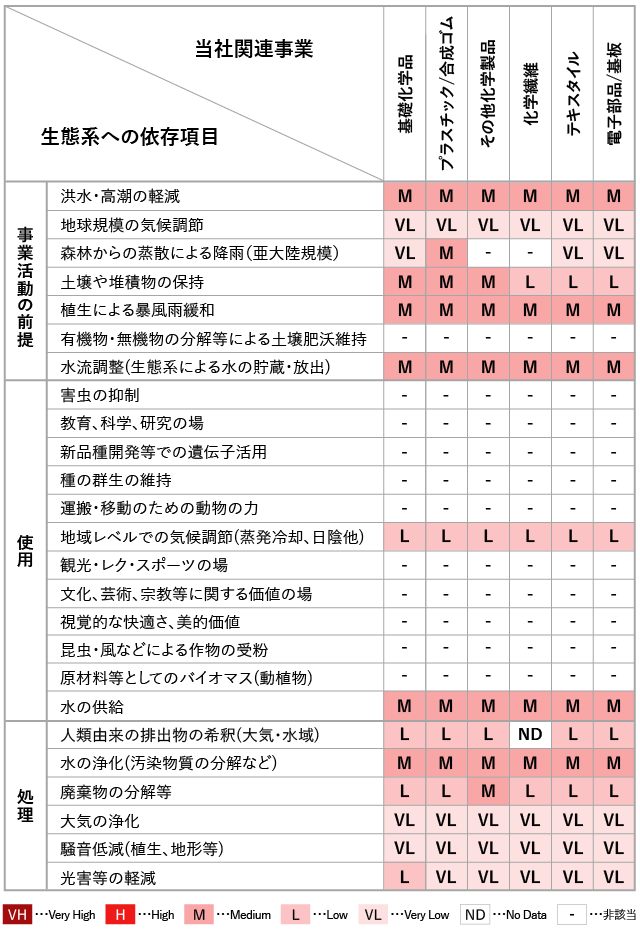

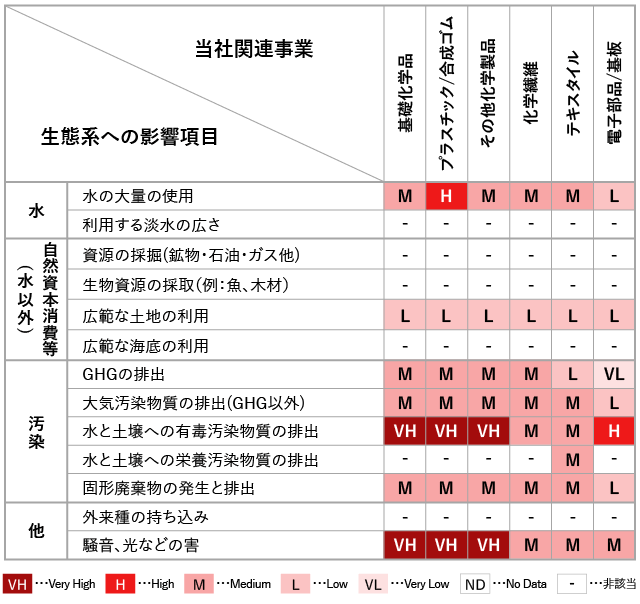

事業活動ごとの分析

事業活動に関しては、グローバル・キャノピー、国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)、国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター(UNEP-WCMC)が管理・運営するツール「ENCORE」※5を用いて当社事業における自然への依存と影響の度合いを整理しました。

結果、安定した事業運営を行うため生態系の機能に全般的に依存しており、製造プロセスにおいては水利用・排水浄化を中心に依存していることがわかりました。また、自然資本への影響として特に水資源の持続的な利用管理と大気および水質汚染物質による環境負荷の低減が重要な課題であることがわかりました。

水は当社の事業基盤において重要な資源であり、その適切な管理は事業の安定的な運営に不可欠です。また、排出物による環境影響を最小限に抑えることも重要です。当社は、法令遵守に加え、環境パフォーマンスの向上に向けた自主的な取り組みを引き続き推進していきます。

-

<依存>

-

<影響>

- ※5ENCORE「Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure」の略称。組織が自然関連リスクへのエクスポージャー(感応度)を調査し、自然への依存と影響を理解するためのツール。

評価結果からわかったこと

拠点と事業活動の双方の評価結果を踏まえ、自然環境に恵まれた地域に近接または立地していることや、水資源管理と汚染防止の観点から、拠点ごとの自然資本保全への留意が重要であることを確認しました。各拠点においては、関連する法規制を遵守することはもとより、地域の環境特性を踏まえた自主的な取り組みを通じて、環境意識の向上と地域との共生を図ることが重要であると認識し、取り組みを行っています。これらの地域ごとのさまざまな活動を通じて、当社は地域の生物多様性保全と自然資本の持続可能な活用の両立に努めていきます。

拠点規模が大きく自然への影響が大きい傾向にある拠点

延岡支社、水島製造所などの拠点はいずれも近隣に山林や海等の自然があり、特に製造所規模が大きいため自然への影響が大きいと考えています。これらの拠点地域においては法令を遵守するだけでなく、自然に配慮した排水・汚染物質排出対策を行い、さらに以下のような自然の回復につながる取り組みを実施しています。

延岡支社の取り組み:

延岡支社の取り組み:

植林活動を中心とした森林の保全と再生の推進 水島製造所の取り組み:

水島製造所の取り組み:

「まちもり」※6を通じた都市緑化や生物多様性保全の推進

- ※6「まちもり」当社グループが、事業所緑地の価値向上と生物多様性保全の啓発を目的に実施している取り組み。「まちもり」ポットという、旭化成ホームズが独自開発した、小さなスペースでも階層構造の植栽を可能にするポットを活用し、地域に合わせた植栽を行う。

重要な自然保護地域に近接している拠点

当社の主要な製造拠点のほとんどが自然保護区と近接または立地しているため、各拠点で自然に配慮しながら事業活動を続けていくことが必須と考えています。その中でも琵琶湖は、多くの人の生活への利用および多様な水生動植物の生息地となっていることから自然保護の観点で特に重要とされているため、琵琶湖とその支流に近接する守山製造所はさらなる自然への配慮が必要と考えています。同拠点では法令遵守および適切な排出処理を行った上で、さらに以下のような活動も積極的に展開しています。

守山製造所の取り組み:

守山製造所の取り組み:

生物多様性保全活動の推進、および製造所で使用するすべての水の再利用

その他拠点

当社の他拠点においても自然資本との関連をさまざまに有していると認識しております。そのため、今回依存・影響が大きいと特定された水の使用・汚染に関する対策だけではなく、異常気象で懸念される洪水リスクの認識とその備え、自然の恵みの重要性に留意した生物多様性保全の取り組みを推進しています。中でも富士支社では、旭化成ホームズとの協働による「あさひ・いのちの森」の管理・運営を通じた自然資本の保全活動に注力をしています。具体的には、地域の方々と連携した植樹活動、ホタル観賞会、田んぼでの稲刈りなどの行事開催を行っており、当社における自然資本関連施策において象徴的かつ重要な役割を果たしています。

当社の生物多様性保全活動について、詳細は以下を参照ください。

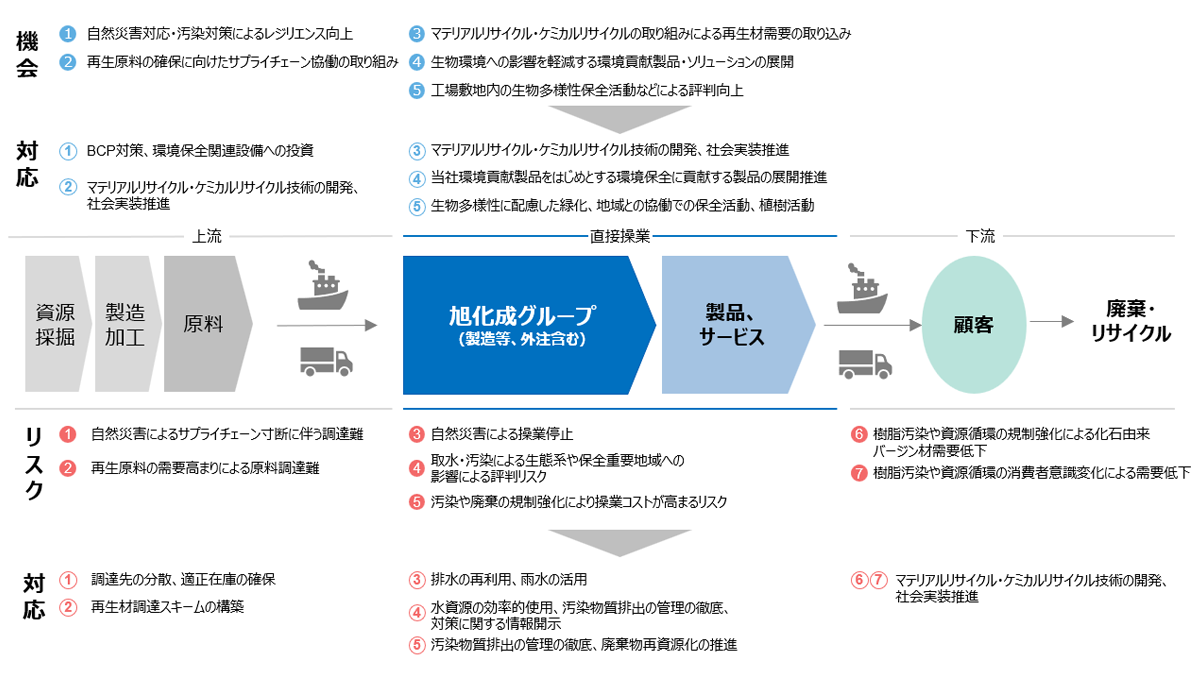

機会・リスク

当社は、さまざまな自然資本に関連する重要な機会とリスクを認識・分析した上で、機会を積極的に捉えるとともに、リスクのコントロールを図っていきます。以下の図は、当社の事業活動における「上流(原材料の調達)」「直接操業(製造・開発)」「下流(製品使用・廃棄)」の各段階において、自然資本に関連する主な機会とリスクを整理したものです。今後、さらに分析を深めることで、自然資本への依存と影響を管理しながら、企業価値向上につながる取り組みを特定し、推進していきます。

対応実施例

| 対応 | 対応実施例 | |

|---|---|---|

| 機会 | ①BCP対策、環境保全関連設備への投資 | |

| ②③マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクル技術の開発、社会実装推進 | ||

| ④当社環境貢献製品をはじめとする環境保全に貢献する製品の展開推進 | ||

| ⑤生物多様性に配慮した緑化、地域との協働での保全活動、植樹活動 | ||

| リスク | ①調達先の分散、適正在庫の確保 | BCP対策見直しの継続 |

| ②再生材調達スキームの構築 | - | |

| ③排水の再利用、雨水の活用 | ||

| ④水資源の効率的使用、汚染物質排出の管理の徹底、対策に関する情報開示 | ||

| ⑤汚染物質排出の管理の徹底、廃棄物再資源化の推進 | ||

| ⑥⑦マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクル技術の開発、社会実装推進 |

今後の方針

自然資本に対する社会での課題認識が一層高まる中、当社は自然資本への依存関係と影響を的確に把握し、責任ある事業活動を進めていくことが持続可能な企業価値の創出につながると考えています。今後も自然との関係性に対する理解を深め、リスクと影響の適切な管理と新たな機会の創出を視野に入れた取り組みを進めていきます。