労働安全衛生および健康経営

方針

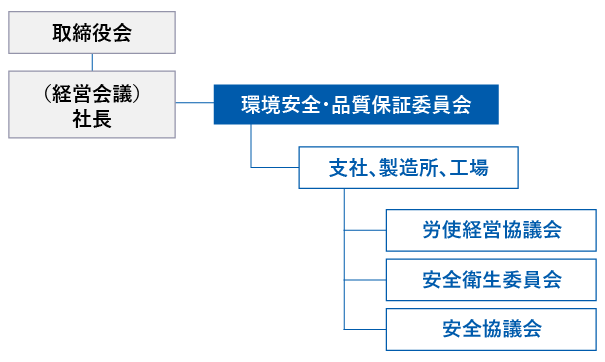

旭化成グループでは「あらゆる事業活動において、健康、保安防災、労働安全衛生、品質保証および環境保全を、経営の最重要課題と認識し、開発から廃棄に至る製品ライフサイクルすべてにわたり配慮する」との会社方針のもと、労働安全衛生を推進しています。当社グループで働くすべての従業員が安全かつ健康的に働くことができるように、各支社、製造所、工場に設置された労使経営協議会や安全衛生委員会を通じ労使が協働して、全社的な環境の整備に努めています。各製造拠点においては協力会社と事故・災害防止を目的に「安全協議会」を開催し、すべてのステークホルダーの安全で健康な職場の形成を推進しています。また、経営層が1年に1回環境安全監査として、あらかじめ定めた重点監査項目を中心とした監査を実施します。各製造拠点、事業会社に赴き、監査を実施するとともに各拠点との対話を行い、活動の実効性を確認します。

従業員による安全衛生改善への関与

当社グループでは、労働安全衛生に関する議論を労使が協働して行っています。労使経営協議会として、労働組合が従業員代表として、経営層との間で健康と安全に関する議論を行っています。職場単位から全社単位までの各層で経営協議会を行い、それぞれの課題や解決策につながる取り組みを行います。また、各拠点における責任者(製造所長、工場長等)、労働組合などで構成される安全衛生委員会において、毎月報告と議論を行っています。

協力会社の安全衛生活動

各製造拠点においては、設備工事や製造、物流業務等を請け負う協力会社と業務に伴う事故・災害防止を目的に「安全協議会」を定期的に開催し、協力会社の意見を聞き、労働安全衛生管理の向上に努めています。

体制

労働安全管理体制は下図の通りとなっています。環境安全・品質保証委員会の構成は、旭化成グループの環境安全・品質保証活動>マネジメント体制を参照ください。

労働安全管理体制

労働安全管理体制

労働災害防止活動

旭化成ライフセービング・アクション(LSA)

当社グループでは2020年度より、重篤労働災害の撲滅を図るため、「旭化成ライフセービング・アクション(LSA)」を定めて、グループ全体で展開を開始しました。守らないと命を失う恐れがある下記の4つの行動を「禁止行動」として制定し、事業活動のあらゆる局面で徹底して守ることを推進しています。

LSAの4つの禁止行動

LSAの4つの禁止行動

労働安全衛生マネジメントシステム

当社ではISO45001に準拠した形の労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)ガイドラインを制定し、各事業場において安全衛生活動を推進しています。ISO45001を取得した事業場は2025年5月現在で下記の通りです。

- 旭化成メタルズ株式会社

- 旭化成株式会社 川崎製造所 交換膜製造部

- 旭シュエーベル台湾

- Thai Asahi Kasei Spandex Co., Ltd.

労働災害防止に関する重点課題の取り組み

当社では、LSA活動と労働安全衛生マネジメントを労働安全活動の柱とするほか、重篤労災を防止する観点で、1.機械挟まれ巻き込まれ防止、2.化学物質管理、3.熱中症防止、を重点課題として取り組んでいます。

1.機械挟まれ巻き込まれ防止

LSAの一つである“可動部への近接作業禁止”についての対策を仕組み化するため、機械安全の取り組みに注力しています。

機械安全対策に関する全社基準を策定するとともに、具体的な機械リスクアセスメントの方法を示した全社基準を定めており、これを各事業所にて実践しています。

機械安全の推進にあたって、マネジメント層、機械設計者、安全担当者、製造に携わる機械使用者等へ向けて、各階層の研修プログラムを作成し、教育を実施しています。

また、機械安全の理解度、力量を客観的に把握すること、機械安全の考え方の裾野を広げることを目的に、日本認証株式会社が認定するセーフティアセッサ(SA)、セーフティサブアセッサ(SSA)の資格取得を奨励しています。2024年度までの累計合格者は、SAが50名以上、SSAが950名以上となっています。

2.化学物質管理

当社は、総合化学メーカーとして、化学物質を取り扱うすべての業務において労働安全の確保を優先課題と位置づけています。労働安全衛生法や化学物質管理に関する国内外の法規制を遵守しつつ、各製造拠点での化学物質リスクアセスメントを実施しています。SDS(安全データシート)に基づく情報の社内展開、適切な保護具の着用指導、局所排気装置の整備、作業マニュアルの整備・更新を通じ、曝露リスクの低減を図っています。

特に2022年5月の労働安全衛生法令改正に伴い、化学物質に対しては事業者による自律的管理が要求されるなど大きな変化がありましたので、当社グループでも適切な対応を進めています。リスクアセスメント対象物製造事業場において選任が必要となった化学物質管理者を育成するための社内講習を開催し、グループ内で2023年度は 329名、2024年度は76名の化学物質管理者を育成しました。今後も、化学物質管理体制の高度化と職場環境のさらなる安全性向上に継続的に取り組んでいきます。

3.熱中症防止

昨今の気温上昇に伴い、当社においても熱中症による労災が増加傾向にあります。熱中症も重篤化する事例もあるため、重点課題として対策に取り組んでいます。

各事業所における現場管理者を熱中症対策のキーマンと位置づけ、熱中症予防管理者教育等を実施し、各現場においてWBGT(暑さ指数)の測定、作業管理、適切な休憩や水分・塩分摂取を実施するようにしています。個々の体調に関しても配慮し、熱中症予防に努めています。

また、ウェアラブルデバイスや空調服を支給し、作業環境管理、作業管理、健康管理に加えて、熱中症防止に有効なツールも積極的に取り入れています。

労働安全衛生に関する教育

当社グループでは、安全に関する基礎知識を一人ひとりが習得し活用できるよう、労働安全衛生に関する内容を含む環境安全教育を行っており、現場監督者、環境安全スタッフ、新任者等を対象として、体系的な教育を行っています。

| 研修名 | 概要 | 2024年度受講者数(名) | |

|---|---|---|---|

| 階層別 | 新入社員・入社半年後安全研修 | オンラインによる危険予知トレーニング研修およびグループ討議 | 349 |

| 係長環境安全教育 | 労働安全を含めた環境安全全般についてのオンライン講義およびテスト | 269 | |

| 課長安全教育 | 労働安全を含めた環境安全全般についてのオンライン講義およびテスト | 67 | |

| テーマ別 | 部課長向け機械安全研修 | マネジメント層を対象に機械安全の必要性および管理者の責務の理解を目的としたオンライン講義 | 126 |

| スタッフ向け機械安全研修 | 機械安全に関するリスクアセスメントやリスク低減の習得を目的とした研修 | 117 | |

| 化学物質管理者専門的講習 | 厚労省カリキュラムに準じた化学物質管理者養成のための対面研修 | 76 | |

| 熱中症講座 | 現場管理者向けのオンライン講座およびアーカイブ配信 | 344 |

労働災害情報の共有と活用

労働災害が発生した事業所では原因究明と再発防止対策を行います。当社グループ内ではすべての労働災害情報をデータベース化して共有し、安全教育や事例検討、類似災害防止などに活用しています。

また、より安全活動に活用できるようにデータベースのダッシュボード化も推進しています。

労働災害発生状況

過去5年間の国内、海外それぞれにおける旭化成グループおよび協力会社の従業員の休業災害件数を下表に示します。これら休業災害には、前述したLSAに違反する行為、具体的にはルール不遵守による機械挟まれ巻き込まれや、墜落制止用器具(安全帯)の未着用による転落事故なども含まれます。LSA活動を軸とした安全活動を国内の従業員のみならず海外、協力会社の方々への啓発を進め、継続的な安全活動を推進しています。また、国内グループ従業員の休業度数率、強度率を示します。

休業災害件数

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 国内グループ従業員 | 12 | 22 | 12 | 20 | 19 |

| 国内協力会社 | 11 | 14 | 13 | 14 | 29 |

| 海外グループ従業員 | 19 | 19 | 13 | 14 | 14 |

| 海外協力会社 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |

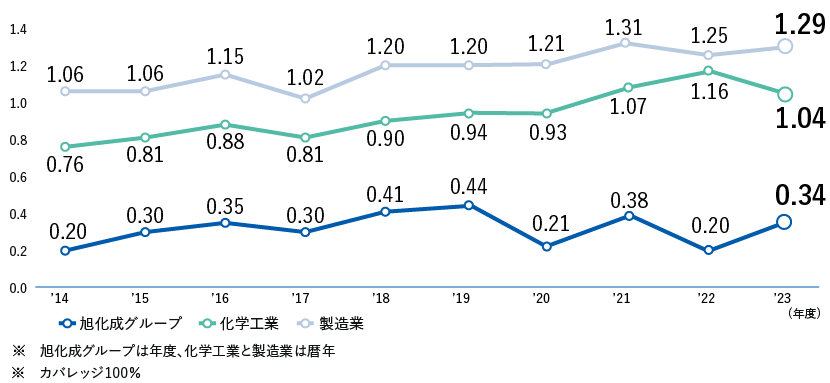

グループ休業度数率(%)※1

グループ休業度数率(%)※1

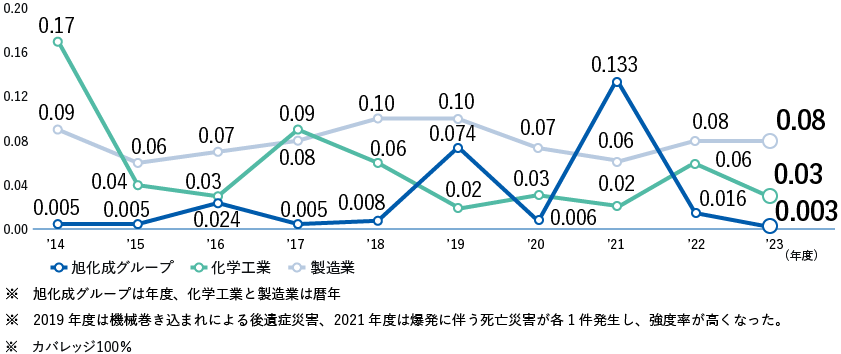

グループ強度率(%)※2

グループ強度率(%)※2

- ※1

休業度数率

労働災害の発生率を表す安全指標の一つで、次の式で算出されます。[休業度数率=休業災害被災者数÷延べ労働時間×100万時間]

休業度数率0.1以下というのは、例えば、工場の従業員が100名であれば、50年間に1名しか休業災害を起こさないという、大変高い目標です。 - ※2 強度率 労働災害の軽重を表す安全指標の一つで、次の式で算出されます。[強度率=労働損失日数÷延べ労働時間×1,000時間]

健康経営方針

企業価値を持続的に向上させていくには、「人財がすべて」であり、従業員が心身共に健康で活躍できる環境を、会社として整備することがますます重要になってきています。

そこで、当社グループでは、これまでの環境安全・品質保証活動における健康管理を発展させ、健康に関する取り組みを全社経営課題と位置づけ、グループの「健康経営宣言」を発表しました。そこで、同宣言において掲げた、「グループ健康経営ビジョン」に基づき、「健康経営※」をさらに推進していきます。

現在、健康経営の中期目標達成に向けた各施策のPDCAを実施する中で、最重要課題である「メンタルヘルス不調」の対策を一段と強化しています。さらに健康経営を推進する上で解決したい経営上の課題に対して健康経営目標項目を設定し、項目ごとに対策を講じ、従業員が身体的、精神的、そして社会的にも良好で幸福な状態を目指す「Well-being経営」を推進していきます。

- ※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

【健康経営宣言】

旭化成グループは、私たちの強みである「多様性と変革力」を武器に「持続可能な社会」の実現に貢献し、「企業価値の持続的向上」を追求しています。この実現には、「人財」がすべてだと考えます。

従業員が心身共に健康で、皆が活躍できる環境を会社として整備することが今後、ますます重要になっていきます。これまで展開してきた健康保持・増進の取り組みをさらに発展させた「健康経営」を、「グループ健康経営ビジョン」を掲げて推進することを宣言します。

2020年10月 旭化成株式会社

【グループ健康経営ビジョン】

健康経営ビジョン

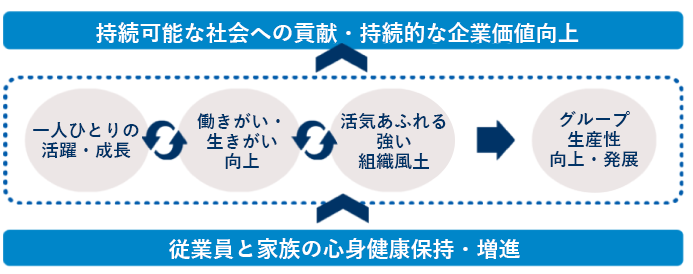

旭化成グループは、「一人ひとりの活躍・成長」と「グループの生産性向上・発展」を通じて、さらに「持続可能な社会」の実現に貢献します。そのため会社は、従業員と家族が心身共に健康で、従業員の働きがいと生きがいを高めていきます。

行動指針

- ①会社は、健康保険組合・労働組合と連携し、従業員一人ひとりへの継続的な支援のみならず、職場ごとの活動、旭化成グループ全体の環境整備や従業員を支える家族の健康保持・増進等、各種活動に取り組んでいきます。

- ②また、一人ひとりが、それぞれの人生を豊かにするために、健康づくりの主体は自分自身であるという自覚をもつことも大事であり、そのための支援も実施します。

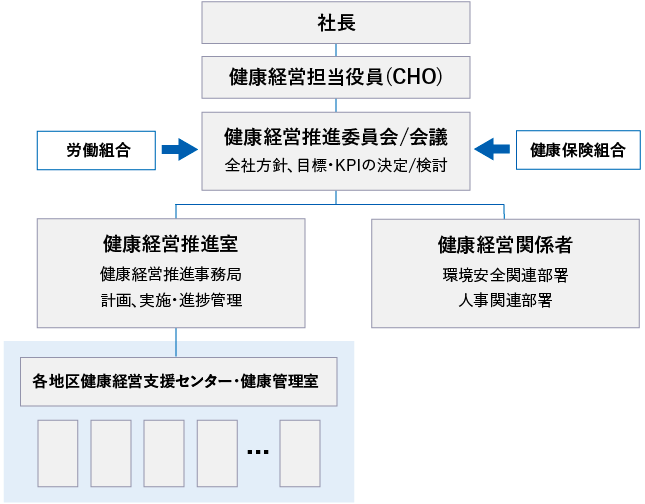

健康経営推進体制

2020年1月に健康経営推進室を設置し、2021年4月には国内9つの主要拠点の健康管理センターを本社の健康経営推進室の所属としました。これにより、健康に関わる業務の標準化、全体最適化、拠点間の連携の強化、グループ共通課題への迅速対応が可能となり、健康経営を一元的に推進する体制に移行しました。さらに、2022年4月からは、国内小規模事業所および関係会社においても、健康経営をスタートしました。

社長の主導のもと、健康経営担当役員(CHO)が管掌する体制を構築し、全社的な健康経営の推進に取り組んでいます。健康経営推進委員会では、企業価値向上を目的とした方針策定やKPIの設定・検討を行い、健康経営推進室がその計画・実施・進捗管理を担っています。さらに、労働組合や健康保険組合との連携を図り、環境安全・人事部門を含む関係部署と協働することで、従業員の健康保持・増進を通じた持続可能な成長を目指しています。

健康経営推進体制

健康経営推進体制

健康経営の目的

従業員とその家族の心身の健康保持・増進を基盤とし、「一人ひとりの活躍・成長」「働きがい・生きがい向上」「活気あふれる強い組織風土づくり」がシナジーを起こすことで、「従業員のWell-beingの実現」および「グループの生産性向上・発展」につなげ、“持続可能な社会への貢献” と “持続的な企業価値向上” の2つの「サステナビリティ」の好循環を実現することを目的としています。

健康経営の全体像

健康経営の全体像

健康経営戦略マップ

当社では、健康経営を推進するにあたり、経営上の課題に対してどのような投資や施策が、どのような効果をもたらすかを明確にする必要があると考えています。そこで、健康経営戦略マップを設定することで、各施策の目的や期待される成果、具体的な取り組みとのつながりを可視化し、戦略的かつ継続的な健康経営の実現を目指しています。

このマップは、従業員の活躍・成長機会の創出、個人・組織の活性化、睡眠の質・量の向上など、重点施策を柱に据え、健康保持・増進などによるWell-beingの実現とそれらを通じた生産性向上を両立させるための道筋を示しています。これにより、社内外のステークホルダーに対し、当社の健康経営の目的と具体的な取り組みの関係性を説明する基盤としています。

健康経営目標(重点施策)

健康経営の目的達成のためには、「従業員の活躍・成長機会などの創出」「個人・組織活性化」が重要であると考えています。

「従業員の活躍・成長機会などの創出」のために、従業員の休業日数の削減を進めていきます。これに加えて、「個人・組織活性化」を進めていきます。

また、生産性向上の観点からプレゼンティーズムの多くを占めていると言われている「睡眠」の質・量の向上にも取り組みます。

このようなことから、当社グループでは、①従業員の活躍・成長機会などの創出(休業率:アブセンティーズムの改善=メンタルヘルス不調、生活習慣病重症者、メタボリックシンドローム該当者、がん、喫煙への対策)、②睡眠の質・量の向上(プレゼンティーイズムの改善)、③個人・組織活性化(ワーク・エンゲージメントの向上)を、主要な健康経営目標の項目に設定しました。

③個人・組織活性化(ワーク・エンゲージメントの向上)に関しては、従業員自身のストレス状況について気づきを促し、メンタルヘルス不調のリスクを低減させる一次予防を目的とし、当社グループでは毎年7月にストレスチェックを実施しています。さらに、各職場のワーク・エンゲージメント「熱意」・「没頭」・「活力」を詳細に分析して可視化することができる「KSA(活力と成長アセスメント)」を2020年度に導入しました。KSAは、①上司・部下の関係、職場環境、②活力、③成長につながる行動の3つの指標に沿って、各職場の状態を定量的に可視化するものです。

現在、各職場では「ストレスチェック」と「KSA」の分析結果を総合的に活用し、これまで各職場で実施してきたマネジメントなどの取り組みを「見える化」し、各職場の従業員同士が対話を行うなど、さらなるワーク・エンゲージメントの向上に取り組んでいます。

主要な健康経営目標の項目

| 項目 | 2019年度 実績 |

2020年度 実績 |

2021年度 実績 |

2022年度 実績 |

2023年度 実績 |

2024年度 実績 |

2024年度 目標※4 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 休業率(アブセンティーズム)の改善 | メンタルヘルス不調による休業者率(%)※1 | 0.91 | 0.98 | 1.00 | 1.07 | 1.16 | 1.20 | 0.64 |

| 生活習慣病重症者率(%)※2 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 10.0 | 7.7 | |

| メタボリックシンドローム該当者率(%) | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 7.8 | |

| がん1件あたりの休業日数(日) | 79.2 | 68.1 | 87.5 | 88.6 | 67.3 | 82.7 | 67.3 | |

| 喫煙率(%) | 25.8 | 24.7 | 23.5 | 22.5 | 21.8 | 20.2 | 15.5 | |

| プレゼンティーイズムの改善 | 睡眠で休養が十分取れていない者の割合 | 32.4 | 28.5 | 27.2 | 28.0 | 28.5 | 29.8 | 22.7 |

| ワーク・エンゲージメントの向上 | 活力(エンゲージメント)※3 | ― | ― | 3.54 | 3.54 | 3.55 | 3.57 | ― |

- ※対象範囲旭化成(株)、旭化成エレクトロニクス(株)、旭化成ホームズ(株)、旭化成建材(株)、旭化成ファーマ(株)、旭化成ライフサイエンス(株)および一部関係会社

- ※1年度内で連続30日以上休業している人数の割合

- ※2自社基準に基づき選定

- ※31~5の5段階から回答

- ※42020年時点の中期目標値

具体的な取り組み

メンタルヘルスケアの推進

当社グループでは「メンタルヘルスケア・ガイドライン」に基づき、メンタルヘルス不調による休業者率低減に取り組んでいます。メンタルヘルス不調による休業者数の低減を目的に、休業に至った原因を産業保健スタッフの視点で、面談結果から直接の要因や背景について寄与割合をもとに、その傾向や特徴を地区ごとに分析しています。また、各地区の結果を全社で集計し、職種や職階など多様な視点で分析し、全社で共有し、対策を講じています。

① セルフケア対策

ストレスやメンタルヘルス不調への対処方法などへの理解を促すため、メンタルヘルスに関する研修を実施・強化しています。自身のストレスやメンタルヘルス不調に早く気づき、自分自身で対処可能とするため、2023年より毎年メンタルヘルスセルフケア教育を、旭化成グループの国内の全従業員約3万人を対象に実施しています。また3カ月後に行動変容に関するアンケートを実施しており、教育受講後の定着度合いを測っています。

② ラインによるケア

ラインによるケアの一環として、ストレスチェックの組織分析の結果の活用や研修の実施など、職場環境の改善につなげています。人事部門、産業保健スタッフ、労働組合とも連携しながら、ストレスチェック結果とKSA結果を総合活用したワークショップを実施しています。

③ 産業保健スタッフなどによるケア

環境の変化があった後の生活や仕事への適応状況を確認し、不調の兆候がある従業員に対して早期に対応することで、重症化を予防することを目的に、「異動者等フォローアップ」を実施しています。

異動者等フォローアップは、異動者および新入社員に対し、アンケートや面談により本人の健康状態、新しい業務や生活環境への適応状況を確認し、早期に介入しています。また、必要に応じて結果を職場にフィードバックすることでメンタル疾患の発症を防ぐ職場づくり支援にもつなげています。2024年度より全社への展開を開始し、異動者へのフォロー実施率は99.3%となりました。以降は、環境変化があった従業員への早期フォローの効果を測定していきます。

④ 専門機関によるケア

メンタル疾患により休業した人が、その後円滑に職場復帰できるように「リハビリ勤務制度」を設置する中でリワークプログラムも活用しています。さらに、外部講師による研修やカウンセリングの導入などの「専門機関によるケア」の活動も実施しています。

がんへの取り組み

① がんに対するリテラシー向上のための教育を実施

従業員のがんに対する正しい知識の習得を促し、がんの予防につながる生活習慣の改善や早期発見・早期治療のためのがん検診受診率向上を図るため、旭化成グループの国内の全従業員を対象に、「がん予防と両立支援」に関する全社eラーニングを実施しました。

また、がんに罹患しても働く選択肢を持てるよう、がん罹患経験をお持ちの講師をお招きし「今からできる備え」をテーマに全社オンラインセミナーを実施しました。当日、オンデマンドを合わせ585名が聴講し、「とても満足」「満足」と答えた方が全体の97%と好評をいただきました。

女性の健康施策としても、がん研有明病院の婦人科医師に、「女性のがん」をテーマに講演いただき、動画を社内向けウェブサイトに掲載しています。

② がん検診受診奨励

定期健康診断・人間ドックにおいて、がん検診受診を奨励し、費用補助をしています。そのほか、がんに罹患した際、治療を支援する制度や復職時に働きやすい社内制度があり、周知しています。

生活習慣病重症者、メタボリックシンドローム該当者への取り組み

当社グループでは、従業員の健康保持・増進のため、生活習慣病の予防および対策を推進しています。

① 特定保健指導とスリムアップ事業

当社グループは特定保健指導に関する全社方針として、受診できない事由がある場合を除き原則として受診することとし、就業時間内に受診することを可能としています。

また、従来は対象としていなかった従業員へ範囲を広げて行う「スリムアップチャレンジ」を実施し、早期から生活習慣病予防に役立てています。

② 運動機会の創出

製造拠点ごとに、ウォーキングイベントを開催するほか、体力測定会を毎年開催し経年変化を確認するイベントも実施しています。また、誰でもどこでも簡単にできるエクササイズ動画を社内向けウェブサイトに掲載し、従業員の運動のきっかけづくりにしています。

拠点ごとの運動習慣の定着に向けた取り組み

生活習慣病重症者、メタボリックシンドローム該当者の低減に向け、運動習慣の定着を目的として、製造拠点ごとに、ウォーキングイベントを開催するほか、体力測定会を開催しています。

ウォーキングアプリを活用し、在宅勤務下においても、参加者の行動変容・健康意識の向上、コミュニケーションの活性化を促しています。一部地区ではレクリエーションとして「謎とき健幸ウォーク」を開催し、製造所の柵内でクイズを探して歩くクイズラリーを同時に実施し、楽しみながら歩数を増やす企画を行っています。

運動習慣定着のためのエクササイズ動画の作成

自宅や自席などどこでも手軽に取り組むことのできる簡単なエクササイズ動画を作成し、社内ウェブサイトに掲載しています。

旭化成柔道部と事務所地区健康経営とが協力し、デスクワークが続く従業員のリフレッシュや運動習慣の定着を目的に、仕事の合間に取り組める簡単なストレッチ動画を作成しました。柔道部の身体のメンテナンスのプロが考案したメニューを短い動画に編集し、個人でも職場でも活用しています。

旭化成柔道部作成のストレッチ動画

旭化成柔道部作成のストレッチ動画

喫煙率低下への取り組み

喫煙者の禁煙をサポートするとともに、従業員の望まない受動喫煙を防止することを基本的な考え方として掲げ、「旭化成グループ禁煙方針」に則り2024年4月から就業時間内全面禁煙、そして2025年4月より敷地内全面禁煙および宴席中禁煙※となりました。

喫煙者の禁煙をサポートすべく、従来、旭化成健康保険組合が企画・実施している「禁煙チャレンジ」に加え、会社としても「禁煙プログラム」の企画や禁煙セミナーの開催など、各種サポートを充実させていきます。

- ※宴席中禁煙会食場所を離れて喫煙後に戻ることを禁止すること。

睡眠改善プログラムの実施

睡眠の質・量が、メンタルヘルス不調に続くプレゼンティーズムの大きな原因と考えられているため、睡眠対策確立プロジェクトを立ち上げました。

睡眠対策確立プロジェクトでは睡眠改善プログラムを実施し、その結果、参加者の80%の方に改善が認められたことから現在まで継続実施しています。特に交代勤務者の睡眠対策を課題と捉え、交代勤務者向けに動画を作成し、研修のカリキュラムに導入しています。2025年6月より、睡眠に関する全社アンケートを実施しています。

健康経営に関する教育

当社グループでは、従業員の健康経営のための知識・スキル習得を支援するために、各層の業務役割を踏まえたさまざまな教育を実施しています。

| 研修 | 形態 | 目的 | 2024年度 受講者数 |

|

|---|---|---|---|---|

| 階層別研修 | 新入社員研修 | eラーニング 対面研修 |

社会人としての健康に関する基本的な考え方の理解、心身のセルフコンディショニングへの取り組み、有害物を取り扱う際の注意点、および必要な社内ルールなどの習得 | 277名 |

| 新任係長クラス研修 | eラーニング | 仕事と健康の基本的な考え方、健康管理における会社および従業員の責務 | 329名 | |

| 新任経営管理職研修 | eラーニング | 健康管理業務のうち、現場管理に必要な有害業務・職業性疾病予防、当社グループの健康経営の全体像および健康経営の重要性の理解 | 285名 | |

| 課長環境安全教育 | オンライン | 製造現場における有害物取扱業務のマネジメント | 67名 | |

| テーマ別研修 | eラーニング | メンタルヘルスセルフケア | 27,710名(96.2%※) | 健康経営に関する教育 | 27,091名(94.4%※) |

- ※受講対象者のうち、受講者数の割合(%)

重点施策以外の取り組み

女性の健康施策

健康課題の有無にかかわらず、女性が妊娠・出産、育児などライフイベントを通じて働き続け、その能力を発揮するためにも女性の健康支援が重要です。

女性の健康リテラシー向上を目的とした情報発信や「働く女性の健康」に関する教育コンテンツを作成し、社内イントラに掲載しています。

また、健康づくり支援項目として、がん検診の受診を推奨しており、子宮がん検診、乳がん検診は2年に1回、会社負担にて実施をしています。受診率は、2024年度は乳がんは73.6%ですが、子宮頸がんが59.4%となっており、まずは全地区で受診率60%を超えることを目標にしています。

2025年大阪・関西万博会場 ウーマンズパビリオンin collaboration with Cartier「WA」スペースにて、“女性のエンパワーメントに未来のヘルスケアはどう貢献できるのか”をテーマに、「地球女性からだ会議2025」が開催され、旭化成グループは“優秀賞”を受賞しました。

海外勤務者への健康管理の対応

当社グループでは、グローバル展開に伴い増加する海外勤務者の健康管理を強化しています。

赴任前には、赴任前健康診断、予防接種の実施、新型インフルエンザのパンデミックなどに備えての抗インフルエンザ薬の事前処方、赴任前健康教育を行い、赴任中も年1回の健康診断、そして帰任後には、勤務者に加え希望される帯同家族にも帰任後健康診断を行っています。

赴任中は、産業医によるウェブ面談を実施しています。国内同様にストレスチェックの実施に加え、勤務者には、「健康調査票」を用いて自覚症状や現地での生活習慣、心身の健康状態、ワクチン接種状況に関するアンケート調査を行い、調査結果および健診結果などをもとに、必要に応じて産業医および保健医師によるウェブ面談を実施しています。

また、長時間労働が疑われる海外勤務者に対しては、問診票の回答結果に応じて産業医によるウェブ面談を実施しています。

さらに、海外勤務者には「健康便り FROM 東京」を定期的に配信しており、エリア別にまとめた「海外勤務者 健康診断結果および生活習慣問診結果」「健康情報」などの情報提供を行っています。その他にも健康の悩みや困りごとに対して、健康相談を行っています。

外部機関による活動の評価・顕彰

健康経営優良法人2025(大規模法人部門)ホワイト500に認定

経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)ホワイト500」に3年連続認定されました。健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人等を顕彰するものです。

がんアライアワード2024でゴールド賞を受賞

がん患者が治療をしながら生き生きと働ける職場や社会を目指すため、がんを治療しながら働く「がんと就労」問題に取り組む民間プロジェクト「がんアライ部」が主催する「がんアライアワード2024」において、ゴールドを受賞しました。

スポーツエールカンパニー2025に認定

スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2025」に認定されました。この制度は、「働き盛り世代」のスポーツ実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的として、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の促進に積極的な取り組みを行っている企業を認定するものです。当社は、エクササイズ動画の配信、運動施設の提供、各事業所のウォーキングイベントの開催が評価されました。